- 会員限定

- 2020/09/10 掲載

『シン・ニホン』安宅和人氏が提言、沈みゆく日本がここから逆転するには

新型コロナが日本のデジタル化の遅れを露呈

「このままでは日本は沈み続けます。しかし、今すぐAI-Ready化すれば形勢逆転は可能です」

安宅 和人氏

2020年2月には“データ×AI”で日本の再生を展望する著書『シン・ニホン』を上梓。「このままでは日本の沈下は止まらない。それを防ぐためにデータとAIを空気のように利活用する状況に脱皮すべき」というのが同氏の主張だ。

新型コロナウイルス感染拡大は、デジタル化が進展していない日本社会の現実を露呈したと安宅氏は続ける。たとえば、多くの企業ではリモートワークが想定できておらず会議室にもデジタルにつながる設備が用意されていなかった。また、情報がFAXやPDF文書でしか集まらず、上司の承認には印鑑が要るという日本特有の課題も浮き彫りとなった。

安宅氏は「人間の判断の裏側でデータやAIを利活用し、自動化を推進できる時代が来ているのに、日本の組織の多くはまったく活用できていません」と嘆くとともに、「新型コロナウイルスの第二波、第三波に備えるためにも、データ×AIで“withコロナ社会”の形成を考える必要があります」と訴える。

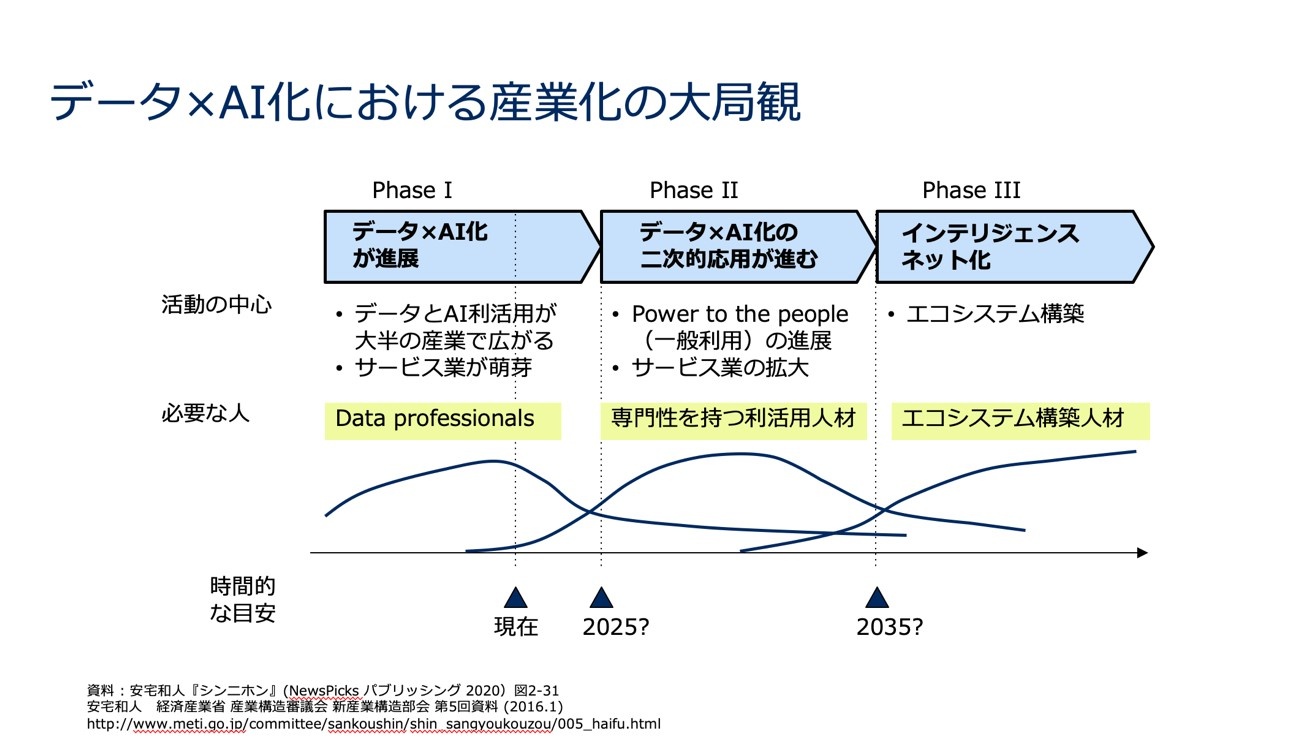

同氏が整理し、2016年に経産省の産構審で投げ込まれた「データ×AI化による産業化の大局観」によると、今後は大きく3つのフェーズによって展開されるという。まずPhaseⅠで“データ×AI化”が進展し、PhaseⅡではその二次的応用が進み、PhaseⅢになって、それらが互いにつながりあってインテリジェンスネット化し独自のエコシステムを形成していく。この世の中は現在、PhaseⅠの終わりぐらいにいるという。

あらゆる業界・組織がAI-Ready化してこそ未来が描ける

これからPhaseⅡに入ろうとしている今、さらにデータとAIが重要になってきた。英国誌「The Economist」は“データは21世紀の原油”と称するように、データの経済的価値は今後さらに高まることが予想されていると安宅氏は語る。AI時代の構図として「AI 対 人間」という論点が語られることが多い。しかし、安宅氏は、「AIを使い倒す人・組織 対 そうでない人・組織になる」と強調する。

すでに中国は中学・高校段階で、深層学習や「GAN(敵対的生成ネットワーク)」を教える教育プログラムを2018年に開始している。新型コロナウイルス感染拡大の際も、AI化されたドローンを運搬に用いたり、感染履歴データから人物のリスク度合いを可視化したりするなど、対応が非常に迅速でスマートだった。

「中国のような対応はデータの利活用とAIの掛け算があってできること。今、この能力を高めておかないと、感染拡大の第二波、第三波が来たときや、豪雨など天災に対応するときは現在から何ら改善されないどころか、本来回避できることすら回避できないという状況に陥るでしょう。“成功のプラットフォームとしての日本”という未来は、組織をAI-Ready化して、そこにさまざまな問題意識をぶつけて解決した先にあります」(安宅氏)

これからは人間の仕事をAIで置き換えるという場面もあるが、より重要なのは、これまでできなかったことをデータとAIを使って実現することだ。そのためには、業界を問わず大半の会社にAIネイティブであるデータサイエンティスト、データエンジニアがいて、彼ら・彼女らが中心となって事業の刷新・創造・運営を担っていく必要がある。そういう環境が醸成された状況こそがAI-Ready化であるという。

AI-Ready化レベル、世界のトップはレベル4。日本は…

では、具体的にどうすれば“AI-ready化”を実現できるのか。そのヒントを示すものとして、安宅氏は2019年2月に日本経済団体連合会(経団連)が提言した「AI活用戦略~AI-Readyな社会の実現に向けて~」の「AI-Ready化ガイドライン」(図2)を紹介する。同ガイドラインによると、レベル1は「AIの議論はしているが、実行されてない」、レベル2は「何かしらのトライアルを始めている」、レベル3は「既存の業務フローにはおおむねAIが組み込まれている」、レベル4は「AIにより明らかに企業価値が上がっている」、レベル5は「極限的なAI組織としてディスラプションが起き続けている」となっている。

これを安宅氏らの検討チームが作成した当時、大企業を含め、99%の日本企業はレベル1というのが見立てだった。しかし、現在でもレベル4以上を達成した日本の組織はほとんど存在しないと安宅氏は話す。

「レベル4-5が世界のトップレベルで、日本企業の大半はレベル1と2の間にいます。そもそもやるべきことをやっていない企業が多く、伸びしろは巨大です。このガイドラインをよくご覧になって、今、自社や世界の業界のトップ、ディスラプターがどのレベルのどういう位置にあるかを見立てた上で、CXOが全社や業界で事業刷新を担っているかどうかを考えていただくのが良いかと思います」(安宅氏)

【次ページ】変化に対応できない人・組織の特徴

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR