- 会員限定

- 2018/06/11 掲載

ハノーバーメッセ 詳細レポ:スマートファクトリー、AI、xRはどう進展したのか

連載:第4次産業革命のビジネス実務論

スマートファクトリー

スマートファクトリーへの取り組みにおいては、特にエッジとクラウドのハイブリッドを訴求しながらも、それらの役割分担が進み、よりエッジ・リッチ色が強くなったと感じました。エッジとクラウドの役割分担については、データ処理はエッジ側、処理ロジックやアルゴリズム生成、学習はクラウド側で行うといったハイブリッド型への移行が進んでいるようです。

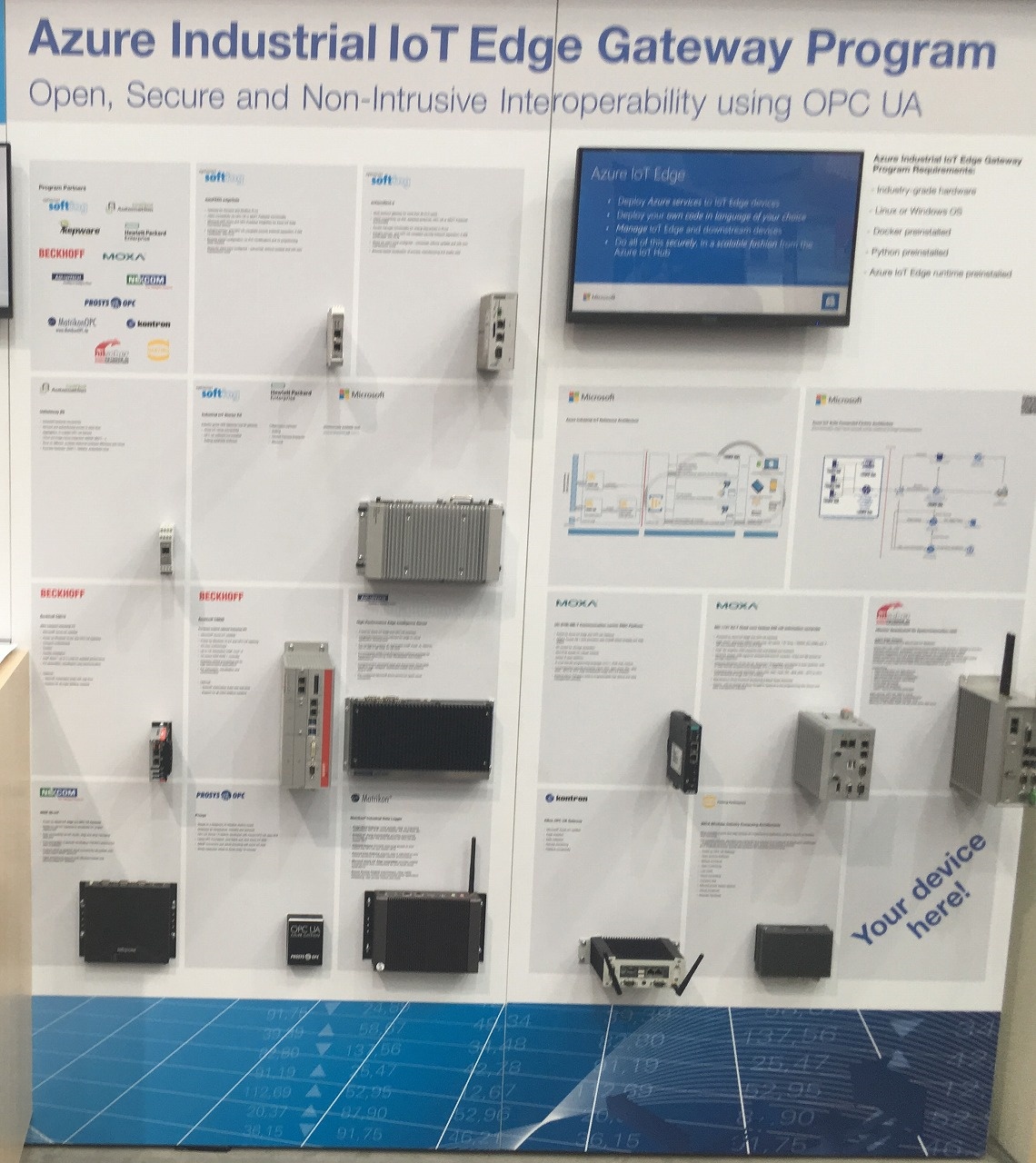

たとえば、マイクロソフトは Azure IoT Edge(Azure IoT Hubというクラウド側のインターフェースに対して、MQTTやHTTPなどのプロトコルで双方向通信するモジュール)、Azure Stack(パブリッククラウド版のAzureとほぼ同じ使い勝手が可能となるオンプレ用Azureの拡張機能)などで、これらが実現できる基盤を展示していました。

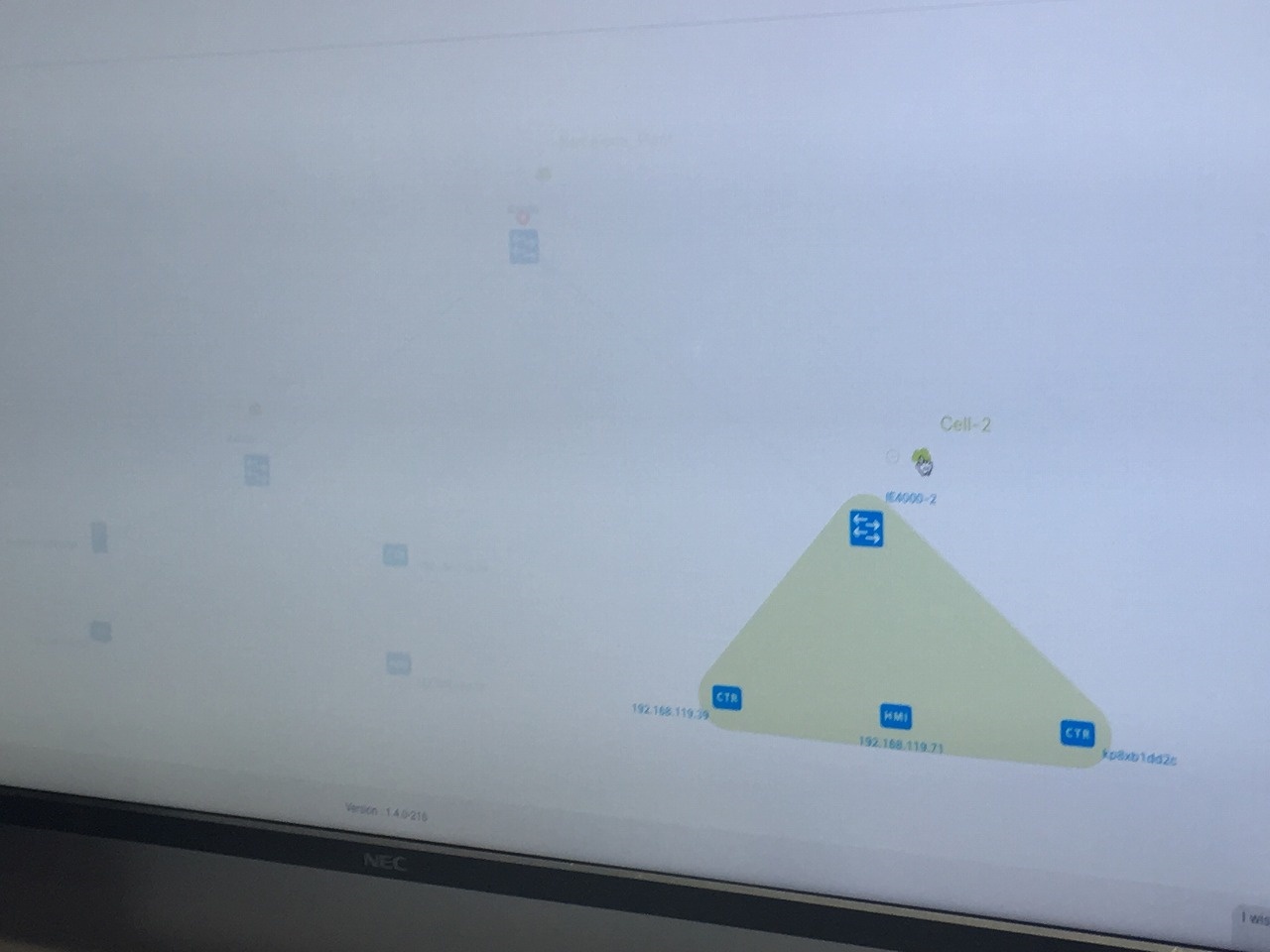

Nebbiolo Technologiesは、最先端のフォグコンピューティング技術を活用したインダストリアルIoTの統合プラットフォームを紹介していました。

このフォグコンピューティングプラットフォームは、ネットワーク、OS、ミドルウェア、アプリケーションを一気通貫で提供する垂直統合型プラットフォームで、仮想化技術により、現場で利用されるさまざまなアプリケーションを相互干渉させることなく、ノード(フォグコンピューティング用端末)に接続することができるものです。

この仮想化技術により、エッジで大量に発生するデータを高速に処理するニーズに応えるとともに、既存資産(アプリケーションなど)も安全かつ効率的に新しい環境に移行するとともにIoT環境を構築し、つながる工場、つながる現場を実現することができることを訴求していました。

セキュリティ

つながる世界が広まる中でオープン色が強まりました。これはIoTのように、組織や企業を超えてつながる世界では、どこかに脆弱性があった場合、皆がその影響を受けることになるため、ある意味当然の動きといえます。マイクロソフトでは、Azure Sphereというハードウェアでセキュリティ対応を行う新たなソリューションを紹介していました。これは、マイクロソフトがデバイスベンダーと共同で開発し、LinuxベースのセキュアOSを搭載し、コネクテッドプロダクトを対象にセキュア認証を行うというものです。

この事例としては、ケーブルメーカーのEV充電器でのユースケースが紹介されていました。Azure Sphereを搭載したセンサーが、ケーブルの温度などを収集し、チャージングの際にケーブルの温度が上がり過ぎないように制御(双方向通信)します。

シスコはIND(Industrial Network Director:ネットワークのセグメントをグループ化し、アクセス制御するソリューション)、 ISE(Identity Service Edge:どのグループとどのグループの通信を許可するか、あるいは拒否するかを制御するソリューション)の組み合わせにステルスウォッチ(スイッチ内を流れる定常トラフィックを学習し、異常トラフィックを検知するソリューション)を加えることで、セキュリティ対策を実施するという展示を行っていました。

人工知能(AI)

昨年までに比べ、AIエンジンや技術そのものの訴求は減っていました。これは技術としてのAIが浸透してきたことの裏返しとも言えます。こうした中でも、AI活用におけるオープンイノベーション、コラボレーション、スタートアップ協調の取り組みは目立っていました。

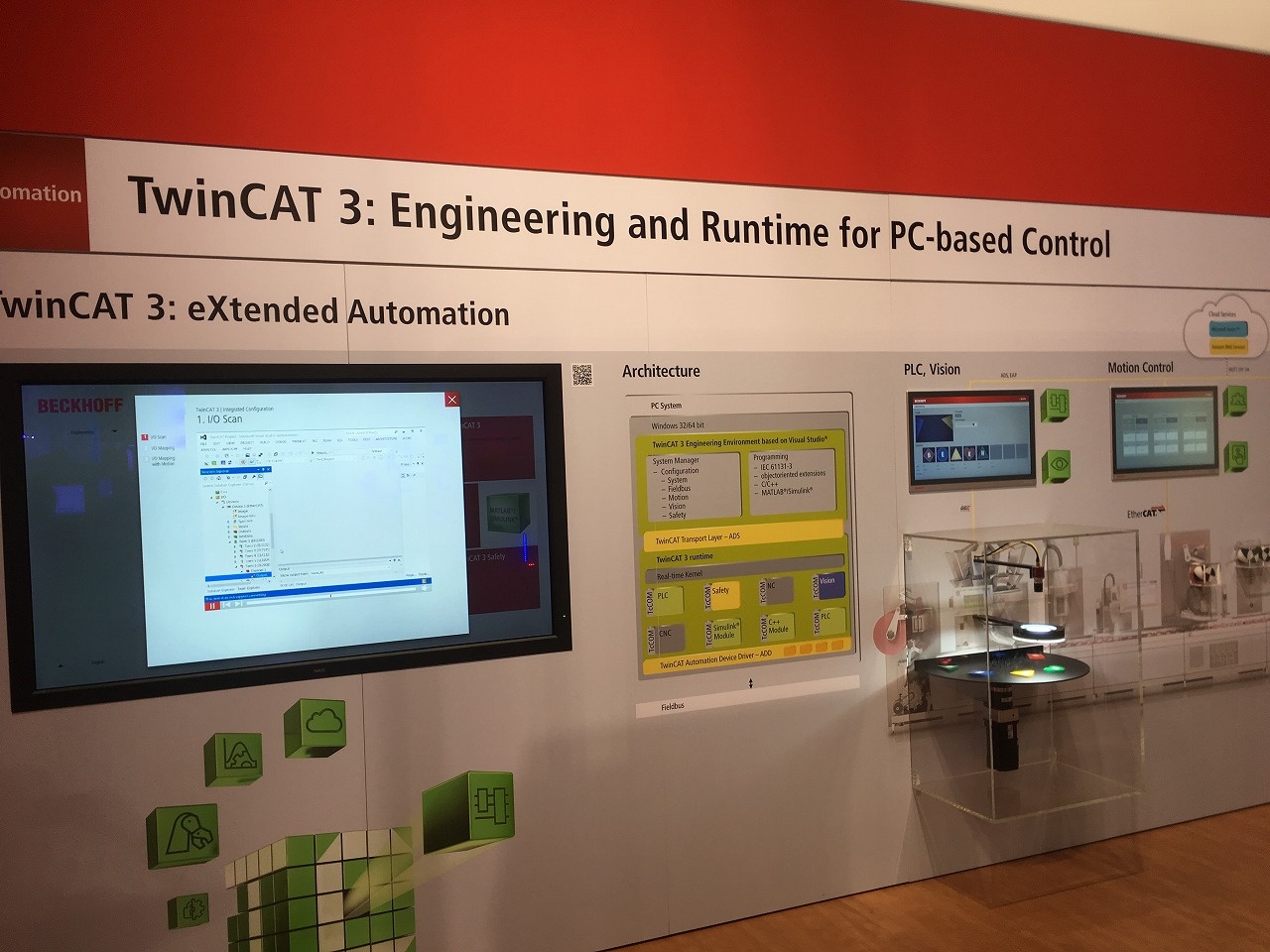

ベッコフオートメーションのTwinCATを使うと、リアルタイムに産業機械の動作を学習させることができます。画像解析には、インテルが公開した画像処理のライブラリであるOpenCVを使用します。ベッコフオートメーションのコントローラーはWindowsベースであるため、オープンイノベーションが実現でき、自社開発が不要なのだそうです。

搬送

搬送においてはリニアモーター技術の活用が多く見られました(ヤマハ発動機、CKD、ボッシュ、ベッコフオートメーションなど)。屋内での自律制御型の自動搬送車(AGV)が自律的に動くことで生産ラインなどの柔軟性を向上するような訴求も増えてきていました(前回のオムロンの事例参照)。

ネットワーク

まず、TSN(Time Sensitive Networking)がようやく実用段階に近づいたと感じました。TSNはEthernetなどの標準的な通信プロトコルにおける遅延の問題に対応するために、特定のラベルが付いたデータだけを優先的に伝送することで、そのデータの通信の遅延を最小化するものです(250マイクロ秒程度の遅障)。TSNの中心にいるのはシスコですが、ファーウェイ、ベッコフオートメーションなどでも展示が見られ、対応デバイスもそろってきた印象です。

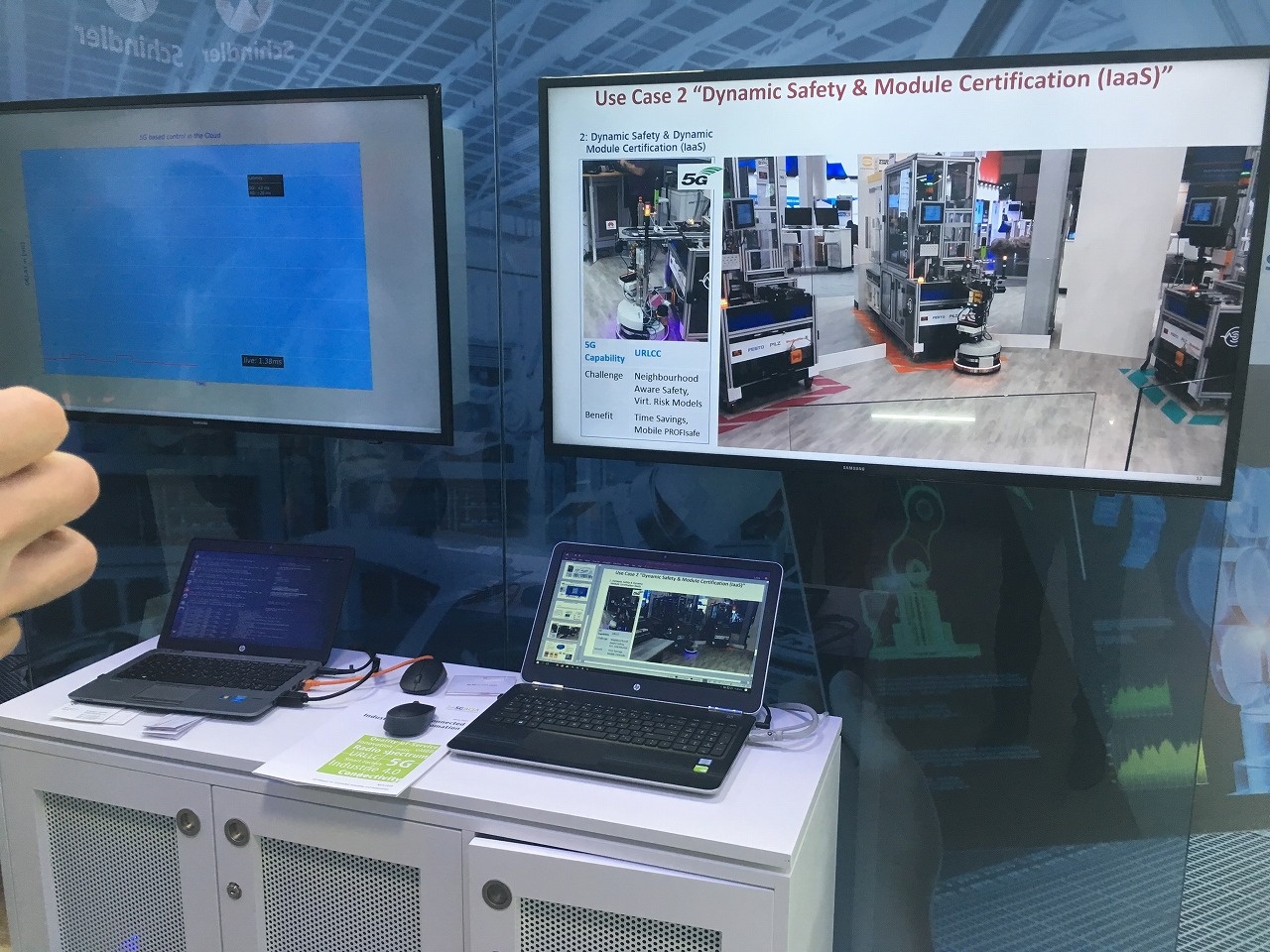

続いて5Gですが、ファーウェイを中心にベッコフオートメーションなども参加し、PoC(概念実証)が始まったという印象です。既存インフラの交換を伴わず、安価に乗り換えが可能という点が5Gへ移行していく際のポイントと考えられ、5Gの性能で対応可能な用途に向けて実用化が進むと想定されます。遅延は2ミリ秒前後あり、機械内部の通信などには向かず、ある程度の遅延が許容される遠隔でのティーチングなどで活用が進むでしょう。

ファーウェイのデモではアーム型ロボットを搭載したシステムと、クラウドサーバーの制御システムとを5Gで接続し、遠隔制御していました。アームの先端にタッチセンサーのパネルが取り付けられており、その上にボールを乗せ、ボールの位置を検出し、ボールを落とさないようにロボットやAGVを遠隔制御する形です(なお、制御プログラムはクラウドサーバーにあります)。

【次ページ】今後の第4次産業革命/インダストリー4.0の動き

関連コンテンツ

PR

PR

PR