- 会員限定

- 2017/06/22 掲載

ツギクルとAIが問う「編集者の勘と経験はもういらない」のか(2/2)

編集者に「勘」はいらないのか

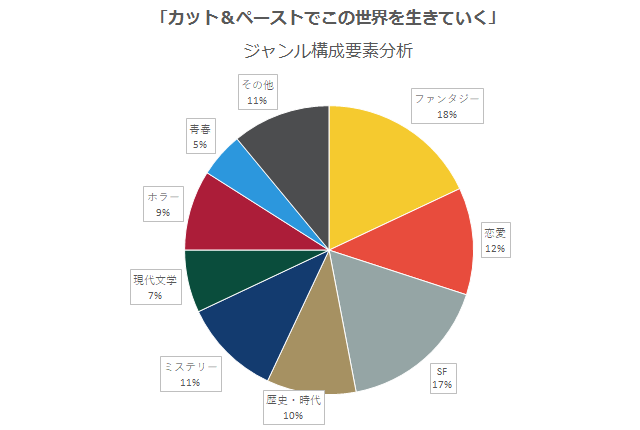

そして、図3~4が書籍刊行時の分析結果だ。ジャンル構成分析では、作品投稿時よりも多様なジャンルの要素が含まれ、ストーリーが深みを増していることが分かる。

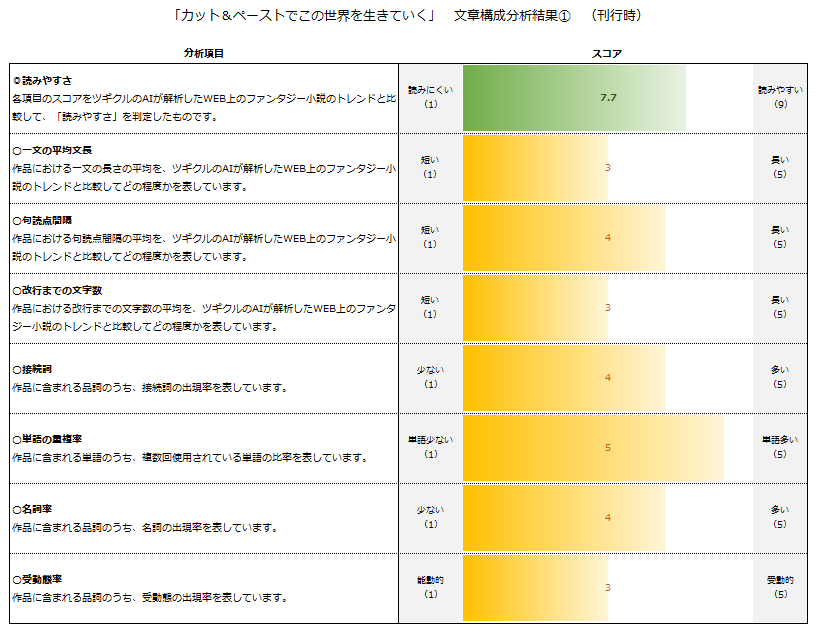

文章構成分析のほうは、「文章の読みやすさ」のスコアが7.0から7.5へと飛躍して伸びており、書籍化に伴い洗練された文章へ装いを変え、より読者にスマートな読書体験を提供できるようになっている。

つまり、分析結果を編集作業時の参考にすることで、これまで勘と経験に頼るしかなかった「読みやすく、楽しく、かつ誰もが読みたくなる書籍≒ヒット書籍作品」を生み出す工程を定量分析的側面から把握できるというわけだ。

同社ではこの作品と同時に『僕の部屋がダンジョンの休憩所になってしまった件について2』(東国不動 著)も刊行している。こちらもAIによる分析結果が書籍の帯に掲載されているので、それぞれの作品でどのような違いがあるか、ぜひ比較してみてはいかがだろう。

AIは著者、編集者、読者を変える

「ツギクル」では、著者が自分の作品について、何度もAIを使って分析を行うことができる。分析レポートとして客観的なアドバイスがもらえるのに加え、自分の作品とベストセラー作品との比較・検討にも役立つ。著者がAIの分析結果を元に、作品へ創意工夫を施し、作品をさらなる良作へと高めていけるというわけだ。

また、読者にしてみても、自分がよく読んでいる作品のAI分析レポートを参照すれば、自分では気づかなかった趣向がわかる可能性があり、多くの新作の中から自分にあった作品が探しやすくなるはずだ。

「読書感想=読者主体で感性によるもの」という従来の枠を越えて、定性的だった読書体験が定量的なものへと姿を変えようとしている。

AIを活用した本との付き合い方は、誰にとっても初の体験であり、革新的な取り組みだといえるだろう。

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR