- 会員限定

- 2017/01/16 掲載

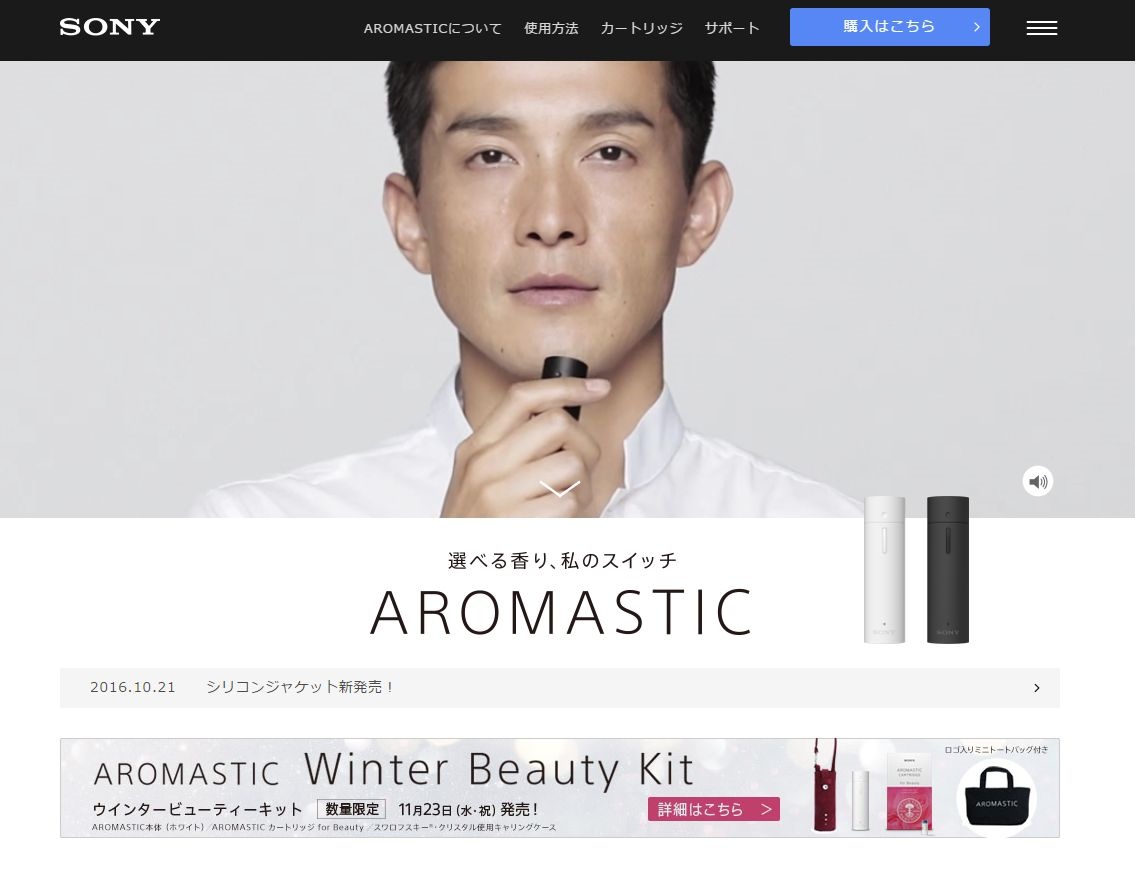

ソニーらしさの復活か? 「香りを持ち運ぶ」AROMASTICはワクワクと感動に満ちている

ソニー「AROMASTIC」開発インタビュー(前編)

-

|タグをもっとみる

後編はこちら

一旦お蔵入りになりかけた香りの研究

──まずは自己紹介を兼ねて、藤田様のご経歴についてご紹介いただけますか?藤田氏:私は2009年にソニーに入社しましたが、それ以前は大学の研究室で分子生物学や基礎医学に関するバイオの研究に従事していました。ソニーに入社後は市販のジュースなどに含まれるブドウ糖で発電する酵素触媒燃料電池の研究などをしていました。その後、2012年から1年間、社内留学制度でハーバード大学に留学し、マイクロ流路という技術などで著名なホワイトサイズ先生のもとでバイオと化学を切り口にしたプロジェクトに参加しました。

帰国後は、ソニーの先端マテリアル研究所でカメラやロボットで応用される素子や、医療向け製品の研究を担当しました。新規事業創出プログラム「SAP」に応募したのが2015年のこと。それに通過して現在の部署でOEプロジェクト(オルファクトリー・エンターテイメント)を正式に発足させました。ちなみにオルファクトリーとは嗅覚と言う意味で、視覚や聴覚に並ぶ言葉です。

藤田 修二氏

──このOEプロジェクトは、2016年の10月に発売した「AROMASTIC」を開発するために、立ち上げられたものですか?

藤田氏:そうです。SAPのオーディションに受かり、事業化に向けスタートしました。このタイミングで、同時に現部署に異動した形です。当初の数か月は元の研究所の部署も兼務として籍がありましたが、事業化の見込みが見えOE事業準備室となってからは兼務はなくなり、元の部署に戻れる約束がある訳ではないので、まさに背水の陣です(笑)。

──事業室の規模はどのくらいで、どんなスキルセットを持った方と一緒に働いていらっしゃいますか?

藤田氏:事業室は社内スタートアップとして少数精鋭でやっておりが、両手に収まるぐらいです。スタート時は研究所の同期3人で、私のほか、もうひとりの男性も同じ部署の半導体エンジニアでした。またバッテリーの研究をしていた女性は、私が留学から戻って一緒に仕事をしていました。彼女は香り製品のユーザーとして女性の知見を活かしてもらいました。

──最初は研究所の同期3名で始めたわけですね。SAPの公募があると知ったのはいつごろからですか?

藤田氏:2014年の秋ぐらいだったと記憶しています。実はSAPの立ち上げには、自分と同じ時期に留学をした留学同期も関わっており、それが刺激になりました。研究所の仕事は要素技術の一部なので、やはり最終製品をやりたいという気持ちもありました。それでSAPはチャンスかもしれないと思い始めたのです。

──SAPに応募するときに、なぜ「香り」に着目されたのでしょう?

藤田氏:実はSAPの応募前から、業務外で香りの研究をやっていました。その頃、ソニーがヘッドマウントディスプレイ(HMD)を発売したので、研究所でも何かワクワク感動するようなことをやらなくてはいけないと感じていました。自分はバイオ(生物学)系出身なので、嗅覚が原始的な感覚器官であり、喜怒哀楽に直結することを知っていました。視覚からの刺激は一旦大脳で処理されてから認識されますが、嗅覚は「情動脳」と呼ばれる大脳辺縁系につながっており、大脳皮質(=理性)の処理なしに本能的に入ってしまうのです。

たとえば自分が何か思案に耽っているとき、お店からよい匂いが流れてくると、それだけではっとして考えごとがストップすることがあります。そういう力を持っているのが香りです。そこで先ほどのHMDとVRに、香りを使ったら面白いと考えました。当時はコンセプト段階でしたが、臨場感を出すために、簡易的に、ホラー映画に腐葉土の香りを嗅がせて林の中をイメージさせたり、古い建物に入る時に古本のカビ臭い匂いを嗅がせたり、そんなユーザーテストを行っていました。被験者の反応も良かったのですが、その研究は結局フェードアウトしました。

──聞いていると大変面白そうなのですが、なぜ、その研究が立ち消えになってしまったのですか?

藤田氏:私自身の留学が決まっていたからです。また他メンバーの異動のタイミングもありました。ただ、もともと業務外の個人的興味から手弁当でやっていた研究ですから、正式なプロジェクトにできないか、研究所の所長にも相談しました。「面白いね」とは言ってくれたものの、いざ本格的に始めるには慎重な判断が求められますし、実現のためにも大がかりなプロジェクトになるため、すぐに許可が下りるわけもなく首を縦には振ってくれません。そのような状況で元々いっしょにやっていた同期の異動や自分の留学などで、立ち消えになってしまいました。

そのとき無理に研究を進めなかった理由は他にもありました。映像・音楽・香りという3つの要素を同時に融合させたVRコンテンツをつくるハードルがすごく高いと感じていたのです。映像コンテンツ制作ありきのため、大掛かりにならざるを得ず、デモへの道のりが長すぎる。まだ、いまのタイミングではないかなと思いました。そこで一旦お蔵入りしたわけです。

ワクワクと感動を伝える「最終製品」をつくりたい!

藤田氏:そうですね。留学先でもソニーのことは誰もが知っていて、ポジティブなイメージでした。しかし必ず最後に言われるのが「ところで最近のソニーは何をやっているの?」と(笑)。「みんなが持っているそのスマートフォンに入っているカメラのイメージセンサは我々がつくっている!」と説明しても「……ああ、そうなんだ」と。やはり普通の感覚では最終製品が重要なのです。ソニーは歴史的にも最終製品を中心に出してきた企業ですから、あらためて最終製品をやらなくては、と感じました。専門分野の化学ならば、私でも勝負できると思い、もう一度香りに挑戦しようと決意を新たにしました。

──それで帰国してから、SAPの公募にチャレンジしたわけですね。

藤田氏:はい。SAPの第3回目の応募締切の数日前に、思い立って同僚の女性社員と、香りで何かやってみようという話で盛り上がりました。香りが映像と決定的に違うのは、シグナルが物質であることです。香りは電気的にはつくれず、物資が移動するため、香りのもとの物質(分子)、たとえば香りの液体が存在しないとダメなんです。そこは化学の分野なので、他のメーカーも参入しづらい。我々もその壁を認識していました。

いろいろ思案しているうちに、考えがぐるりと回って「そういえば、アロマは単体でビジネスが成り立っているな」と気づいたんです。しかし、他にも使い方があるんじゃないかと。そのころから「手軽なカートリッジでパーソナルに香りを持ち出す」というAROMASTICの原型を頭に描いていました。そのコンセプトで企画を書いてみたら、同僚の辛口な女性からすごくいいと言ってもらったので、もともと研究所で香りを一緒に摸索していたもうひとりの男性社員を誘いました。彼は半導体のエンジニアでしたが、同時にMBAを取得していましたし、スタートアップにも興味があると思ったからです。最初の同期3名の初期メンバーがそろい、「これで行こう!」ということになりました。

──香りのニーズがあるからではなく、まず実現できる技術があって、そこからプロダクトをつくるという発想だったのですか?

藤田氏:それは両方ですね。もちろん現在、実現できることでもありますが、自身の体験も関係していました。企画書をまとめると同時に、ちょっとした試作機をつくって試してみたのです。すると奇妙な話ですが、私自身が驚いたんですね。「えっ? 何?香りを切り替えるってこういうことなんだ!」と。自分でどういうものなのか、頭では具体的に理解しているにも関わらず、その自分が驚いてしまった。そこで部署内の女性社員など何人かにも、恐る恐る試作機を持って行きました。最初は叩き割られるんじゃないかと心配しましたが(笑)、意外にも「これなら欲しいよね」という良い反応が返ってきました。

──そうなると、やはり最初は女性をメインターゲットに考えられたのですか?

藤田氏:ええ、最初はそうでした。というのも、アロマは文化的にも女性が中心でしたから。当時、自分もアロマをやっていなかったので、デパートの専用コーナーに観察しに行ってみたのです。すると女性客ばかりで、店もかわいらしくて、場違いじゃないかと変に緊張しました。店員が寄ってきて聞かれると、私は「ちょっとプレゼントしたいので」と言い訳をする。本当は自分が買いたいと言えばいいのですが、そういうリアクションになってしまいました。ですから最初は女性がターゲットかなと思っていました。しかし同時に、自分たちで作った試作機を試すととてもいい香りで、自分でもよさが分かりました。その体験がきっかけとなり男性のニーズも掘り起こせるかもしれないと考え直し、男性でも違和感を感じないようなニュートラルな立ち位置に変えました。

【次ページ】 「香り」を伝えられないWebでプロモーションする困難さ

関連コンテンツ

PR

PR

PR