- 会員限定

- 2016/09/27 掲載

ロケットや人工衛星の「自作」はここまで進んだ

#MakerFaireTokyo2016 レポート

-

|タグをもっとみる

1962年東京生まれ。東京電機大学工学部卒業。産業用ロボットメーカーの研究所にて、サーボモーターやセンサーなどの研究開発に4年ほど携わる。その後、アスキー入社。週刊アスキー編集部、副編集長などを経て、2002年にフリーランスライターとして独立。おもにロボット、ネットワーク、エンタープライズ分野を中心として、Webや雑誌で記事を執筆。主な著書に『キカイはどこまで人の代わりができるか?』など。

宇宙機エンジニアが語る、現在のロケット開発の考え方

某宇宙開発の研究組織に属し、長年にわたり宇宙機開発に携わってきた野田篤司 氏は、「宇宙空間のモノづくりは、ある程度の様式が決まった上で、設計図を描けるようになる。しかし実際には、様式の枠組みに収まったモノを開発しても面白くない。常にその先を考えながら、どこから手をつけてよいのか分からない斬新なモノにチャレンジしようとしている」と語る。

では、なぜ宇宙空間でモノづくりをするのか? 同氏は「実は理由はない。正直に言えば、つくりたいからつくる。つくって試してみなければ分からないことは数えきれない。楽しみながらつくり、試しながら考えて学ぶことに、モノづくりの本流がある」と語る。

モノづくりの基本姿勢としては、まず観察して、仮説を立て、そのうえで実験を行って、結果を考察する。さらに、また観察に戻り、同じことをスパイラルに繰り返しながら、何度も回していくことが重要だ。

「このうち観察・実験・モノづくりと、仮設・考察でアプローチが分かれる。前者は実際にモノをつくって動かすプロセスで、後者は思考プロセスだ。一輪車のような枠からはみ出たものを開発するには、このプロセスが絶対に必要。普通の人がやらないことを実現するには、必ず実験が求められる。宇宙開発も同様の実践が重要だ」(野田氏)

その一方で、理論的なことは仮説や考察がないと生まれない。ただし、理論はパズルのようなものであり、思うほど難しくはないそうだ。1969年に月に着陸するまで、人類は100年にわたり宇宙旅行の夢をみてきた。その間にツィオルコフスキーが宇宙に行ける理論を構築した。同氏は、この理論を大砲と大砲の弾(燃料)に例えて、誰でも理解できるように明快に説明した。

100年、1000年後の宇宙開発はどうなっていくのか

また同氏は、未来の宇宙開発に関しても触れ、「格安の打ち上げ」「自己増殖ロボット」「地球外生命探査」「恒星間航行技術」の4つが必要と予測した。宇宙空間でモノづくりをするには、まだコストが高い。現在のH-IIロケットの打ち上げは、10トンで約100億円かかっている。「つまり1㎏のモノを宇宙に運ぶのに約100万円という計算だ。これから100年間で1㎏あたり1万円ぐらいのコストにしたいが、開発者が絶対的に足りない。さまざまな人が開発に関われる多様性も重要だ。そこからブレークスルーが生まれるだろう」(野田氏)

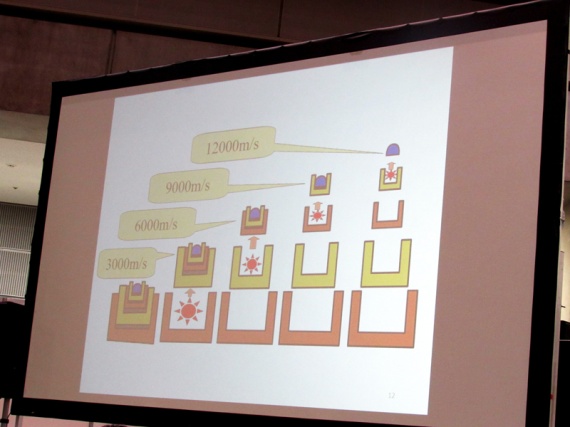

打ち上げコストを劇的に下げるには、ロケットのサイズを小さくすればよい。そして「砲弾」の速度を高めるように、出力密度の高いエネルギー源が必要だ。しかし、従来の化学エネルギーでは出力に限界がある。原子力ではエネルギーが出すぎるし、リスクも高い。

野田氏は「そこで皆さんに、ぜひ高エネルギー源を探してほしい。1つのヒントとしては、そろばん状のフライホイール(はずみ車)でエネルギーを溜める方法や、無線伝送、レーザ光源でエネルギーを送る方法もあるかもしれない」と、ヒントを示した。

また同氏は未来の衛星についても触れた。「とにかく薄くて広くて軽い衛星をつくりたい。ペラペラのサランラップのような衛星で、それが複数のクラゲのように宇宙に飛んでいるイメージだ。次に作りたいのが自己増殖衛星(ロボット)だ。3Dプリンターを打ち上げて、小惑星を壊しながら、それを材料とし、自分と同じ衛星を増やしていく。それが究極の目的だ」と抱負を語った。

芸術衛星プロジェクトにみる衛星の姿

続いて、世界初の芸術衛星「ARTSATプロジェクト」をテーマに、多摩美術大学の久保田晃弘 氏が未来の衛星の姿について語った。ARTSATは、多摩美術大学と東京大学のほか、多くのメンバーによって進められている。「宇宙と地球を結ぶメディア」としての宇宙機によって、メディア・アートやサウンド・アートなどの芸術作品を展開。宇宙機の開発を東京大学が担当し、宇宙機からのデータを活用した芸術作品や、地上局の運用、データ配信などを多摩美術大学が担当している。

ARTSATプロジェクトでは、2014年に2基の芸術衛星「ARTSAT1:INVADER」と「ARTSAT2:DESPATCH」を開発し、JAXAのH-IIAに相乗りする形で宇宙に投入した。

1機目のINVADERは一辺が10cm、重量約1.8kgの「1U CubeSat規格」(世界最小の小型人工衛星規格)の超小型衛星だ。一方、2機目のDESPATCHは、宇宙機を地球脱出軌道に投入し、彫刻作品を深宇宙へと送りだす「深宇宙彫刻」を実現したもので、芸術家の分身としての宇宙機から、詩を生成して電波として送信する「宇宙生成詩の遠隔創造」というテーマでつくられた。

このDESPATCHは、まず形から設計したという。3Dプリンターで製作し、渦巻き状のユニークな形をしている点が大きな特徴だ。「我々は、これを“彫刻作品”と呼んでいる。DESPATCHは地球脱出軌道で、最終的に人工惑星になる。永遠に宇宙を周回する芸術作品にしたかった。それを実現するためにミニマムなハードウェアにした」(久保田氏)。

前出のようにDESPATCHは、詩のデータを送り続けたが、最長で470万㎞という月までの12倍にあたる距離から、アマチュア無縁帯で送受信を実施(最後はビーコンで送信)。これは世界最長の電波到達距離だった。

衛星の造形を決めることは、社会的に持つ意味として、どんなコンテキストでつくるかということに他ならない。

「我々は新しい芸術を創造した過去の芸術作品のコンセプトを組み合わせ、衛星を深宇宙に打ち上げた。いつか誰かが衛星を回収すれば、宇宙線で刻まれた彫刻が見られるだろう。そのようなイマジネーションをつなげたいという思いがあった」(久保田氏)

【次ページ】衛星は宇宙と人類をつなぐメディアである

おすすめコンテンツ

PR

PR

PR