- 会員限定

- 2024/06/26 掲載

シロアリはなぜ「木だけ」で生きられる?「100年の謎」を解いた東工大 本郷氏に聞いた

連載:基礎科学者に聞く、研究の本質とイノベーション

100年“謎”だったシロアリの腸内微生物の役割

──(大隅基礎科学創成財団 理事 野間 彰氏)シロアリとその腸内の微生物の共生関係を調べられて、なぜシロアリが木だけを食べて生きていけるのかを明らかにされました。研究の概要を教えていただけますか。本郷 裕一氏(以下、本郷氏):まずシロアリは「アリ」という名前がついていますが、実はゴキブリの仲間です。木造住宅に住み着いての柱や土台などの木材を食べてしまうという害虫というイメージが強いですが、自然界では倒木を分解したり土壌改良の役割を果たす益虫であり、最近ではバイオ燃料開発で注目されたりしています。

シロアリは腸内微生物と共生関係にありますが、これは1920年代からわかっていました。たとえば、高濃度の酸素を与えると腸内微生物は死んでしまうのですが、その後でシロアリに木を食べさせると、そのシロアリも死んでしまいます。つまり、共生関係があるということです。

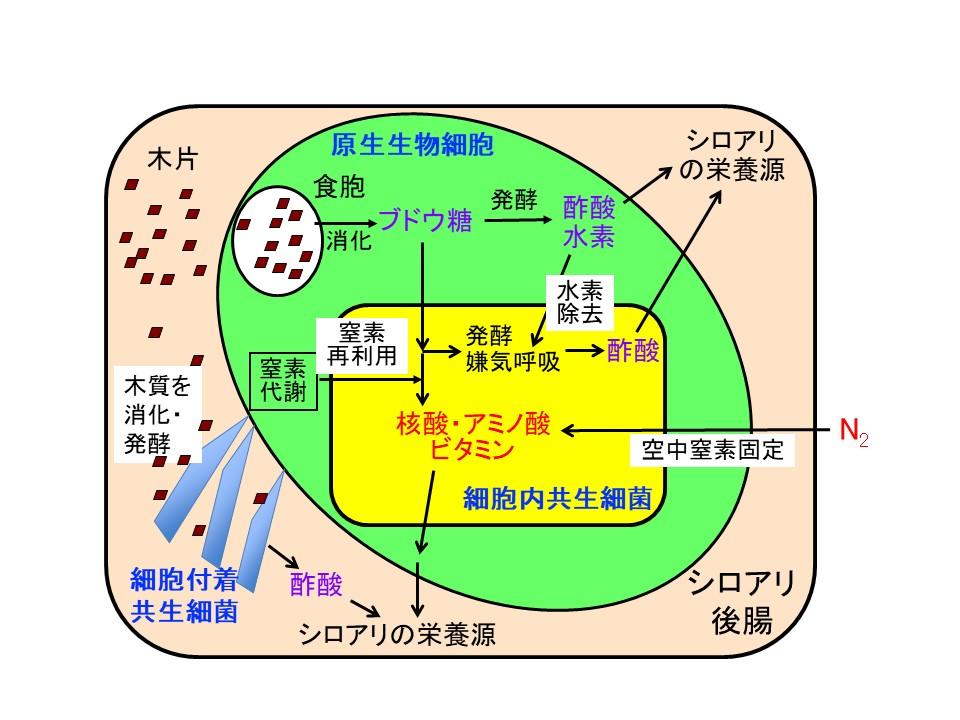

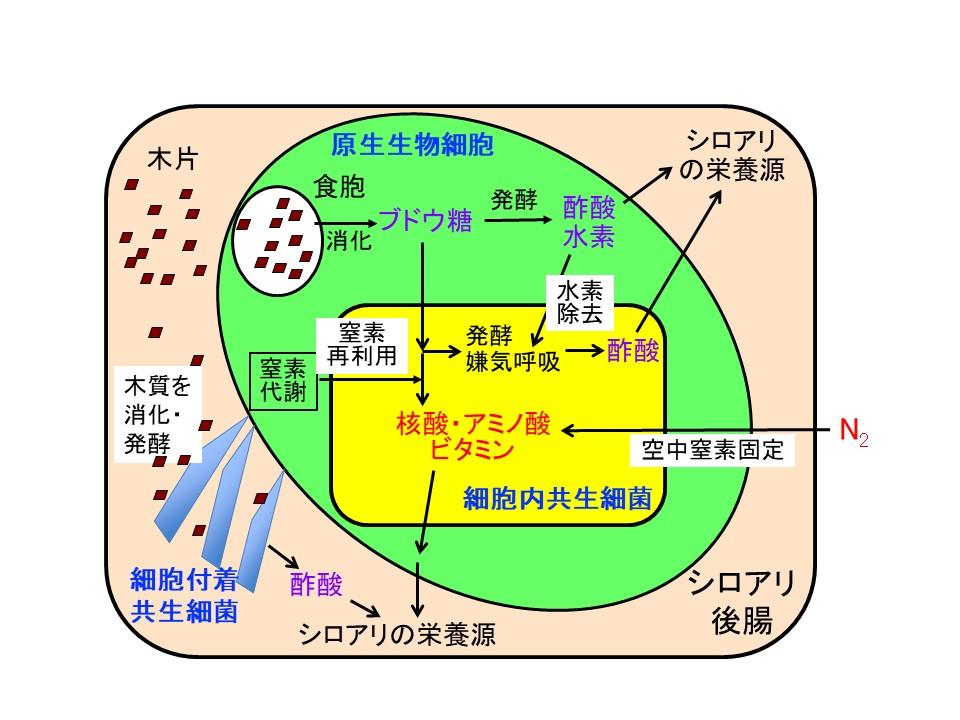

また、腸を丸ごと使った生理化学的な実験をすると、腸内微生物が木を分解・消化して発酵し、酢酸が作られます。その酢酸がシロアリの栄養源になること、そして発酵の過程で発生した水素を腸内微生物が除去することで発酵を促進させることも、おぼろげながらわかっていました。

ただし、具体的に腸内微生物がどのような役割を果たしているのかという決定的なことはわかっていませんでした。その理由が、腸内微生物の培養が困難だったからです。この100年間、微生物学者が努力してきたのですが、極めてまれに成功するくらいで、うまく培養できなかったのです。

シロアリが「木だけを食べて」生きられる仕組み

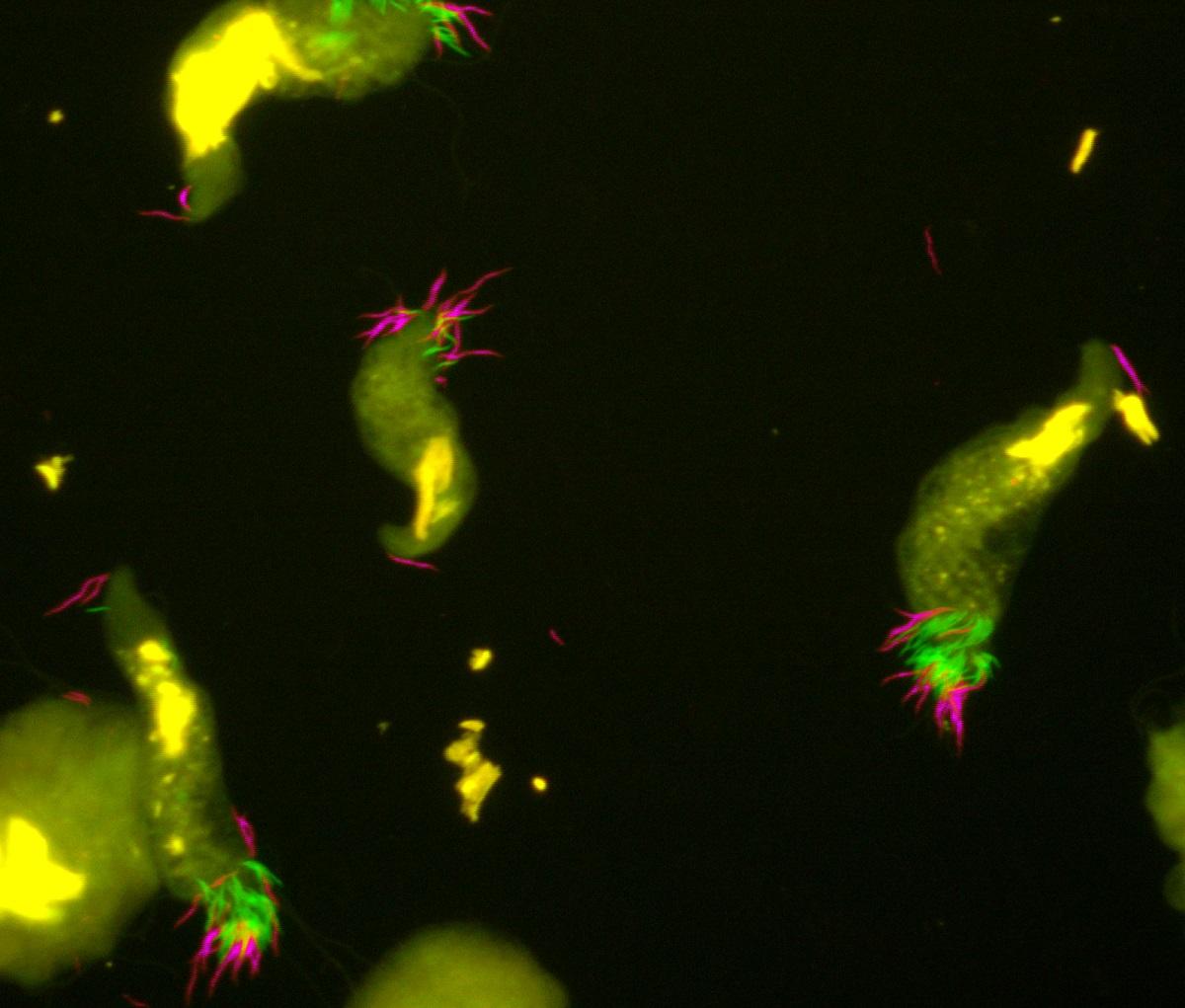

──そこで「シングルセル・ゲノミクス」という手法を開発されて、腸内微生物の細胞を1つ取り出し、DNAを増幅、ゲノム解析によってその機能を明らかにされました。本郷氏:シロアリの腸内の微生物は大きく原生生物(原虫)と細菌にわかれます。

細菌は原生生物の細胞内と細胞表面に付着して、それぞれが共生関係にあるのですが、ゲノム解析でわかったことは、細菌が空気中の窒素をアンモニアに変換してアミノ酸や核酸を作り、それが原生生物とシロアリの栄養源になっていたということです。

木には窒素がほとんど含まれていないにもかかわらず、なぜアミノ酸が作られるのかわからなかったのですが、その仕組みをゲノム解析によって明らかにすることができました。

もう1つは先ほども軽く触れた水素です。発酵が進むと水素がどんどん出て発酵が止まるはずですが、その水素を細菌が酸化して取り除いていることもわかったのです。

木を分解する能力についても、原生生物が主に分解していると考えられていたのですが、細菌のゲノム解析を行うと、細菌も木を分解する消化酵素をかなり出していることがわかりました。

このように、シロアリ、原生生物、細菌がそれぞれ共生して、複雑な関係を保っていることがわかってきたのです。 【次ページ】100年の謎を解明できた「ゲノム解析の手法」

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR