- 会員限定

- 2019/03/15 掲載

発達障害とは何か? 当事者や「グレーゾーン層」とうまく仕事をする方法

発達障害とは何か?

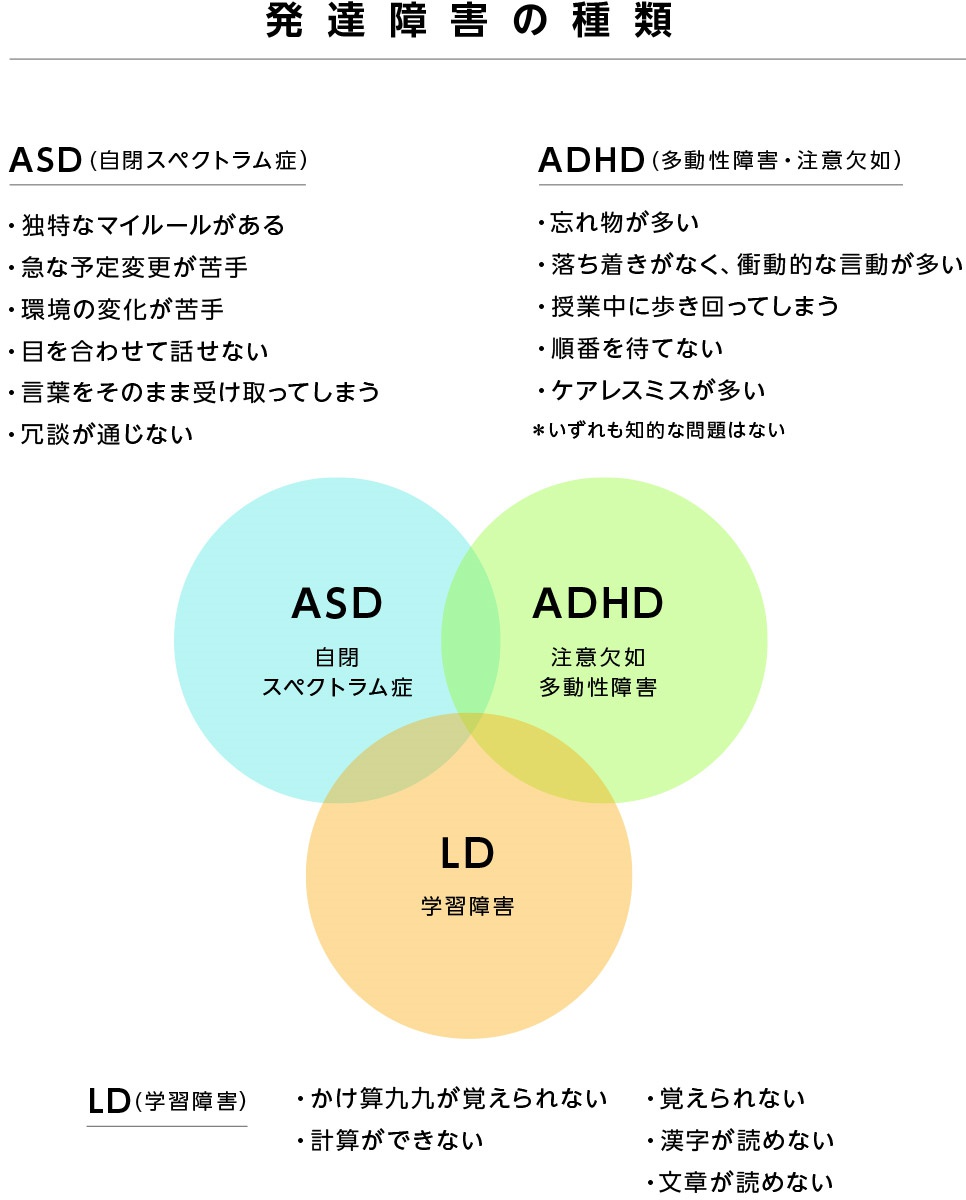

まず、発達障害とは何なのか、簡単に説明をしたい。発達障害とは生まれつきの脳の特性を指す。生来のものであり、治ることはない。主に発達障害の種類は3種類ある。

・ADHD(注意欠如・多動性障害)……不注意が多く、衝動的な言動が多い

・ASD(自閉スペクトラム症)……言葉をそのまま受け取ってニュアンスが伝わらない。比喩や冗談が通じずコミュニケーションに困難が生じたり、局部的に過度のこだわりを持っていたりする(電車の時刻表や世界地図をすべて正確に覚えていたりする)

・LD(学習障害)……知的な遅れはないのに、特定の分野の学習が困難で、読み書きや簡単な計算が厳しい

発達障害の当事者とうまく仕事をするには

画像をクリックするとアマゾンに移動します

たとえば、不注意傾向の強いADHDだと簡単な書類の作成でも記入漏れや誤字脱字があったり、作成するのにかなりの時間を要したりする。

また、衝動性の強いADHDの当事者はすぐにカッとなって客先とケンカをしてしまったり、自分のそのとき思いついたアイデアを言いたい衝動に駆られるため、会議中、テーマから外れたトンチンカンな発言をしてしまったりする。

また、ケアレスミスも多いため、スケジュールのダブルブッキングをしてしまうこともある。

ASDの当事者は「ここ、適当に片付けておいて」と指示を出された場合、健常者はある程度きれいになるまで片付けるものの、ASDの当事者は言葉をそのまま受け取って本当に適当な作業で終わらせてしまうことがある。

あいまいな指示を理解するのが難しいためだ。また、他愛もない会話に意義を見いだせず、職場での雑談に混ざれずに浮いてしまうこともある。

発達障害を抱える当事者の上司になったら

これらは発達障害を抱えている本人はもちろん困るが、上司もどう扱えばいいか頭を抱えるところだろう。しかし、発達障害はあくまで、できることとできないことの差が大きい障害であるため、適材適所におくと、健常者と同じくらい、あるいはそれ以上の能力を発揮する場合もある。

当事者の特性をよく観察し、その人が得意とする仕事を任せることで業務をスムーズに進めることができる。例を挙げると以下のような対策だ。

・あいまいな指示は出さず「これをこういう手順でいつまでにやって」と具体的に伝える

・書類は上司がダブルチェックをする

・細かいところに目がいく特性を持つ当事者には細かな作業(たとえば経理や校閲など)を任せる

・雑談を強要しない空気を作る

さて、これらははっきりと「発達障害」と診断された人のケースだ。今、筆者が着目しているのは、「少し変わっている」程度で認識されがちな「発達障害グレーゾーン」の層だ。

【次ページ】「発達障害グレーゾーン」と、グリービジネスオペレーションズの事例

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR