- 会員限定

- 2017/09/28 掲載

データビジュアライゼーションとは何か?ビッグデータ時代の伝達方法に注目すべきワケ

データビジュアライゼーションとは何か

まず、メディアにおけるビッグデータ時代の情報伝達の手法を解説する前に、「データビジュアライゼーション」とは何かについて説明しておきたい。加速度的に増加するデジタルデータは、人々に精緻な気付きを与えてくれる。災害の予知や、社会問題の理解促進は代表的な例といえよう。

しかし、あまりにも膨大で複雑なデータから得られる気付きを、正確に人々へ情報伝達することは容易ではない。たとえば気候や地形等の情報を基にする各地の最新の災害予測を、世界中のあらゆる場所に合わせた情報として届けることは、旧来の言葉の伝達では困難である。

膨大な気候データや地形データ等の関係を基に、一般の人々が理解できる予測モデルを生み出すことで、人々はその1つの視覚表現からいつでも自身に必要な災害予測を取得できるようになる。

この膨大で複雑なデータの関係を視覚化することをデータビジュアライゼーションという。本稿は、旧来の言葉による情報伝達では成し得ない、ビッグデータ時代のメディアの在り方に焦点を当て、その手法としてのデータビジュアライゼーションの優位性と課題について解説する。

なお、データビジュアライゼーションという言葉は、ビジネスの現場においてTableauやOracle Data Visualizationなどに代表される、パッケージソリューションを指すことがある。これらのパッケージもBtoBにおいて有効な視覚化ツールであるが、本稿が注目するのは、より自由度の高い表現によって膨大で複雑なデータの関係を人々に伝達する手法としての、広義のデータビジュアライゼーションである。

メディア各社の取り組み

インターネット発明以降、複雑なデータの相互作用をどのように視覚化すればよいかの議論は米国のインターネット関連企業が中心となり積極的に行われてきた。学術的な研究も盛んで、現在もさまざまな実験的なプロジェクトが進行している。メディアにおいては、膨大で複雑なデータの関係を通して得られる社会や自然科学に関する気付きを、データビジュアライゼーションを活用して人々に伝える手法が、欧米の大手メディアで2010年代以降、実験的に始まっている。

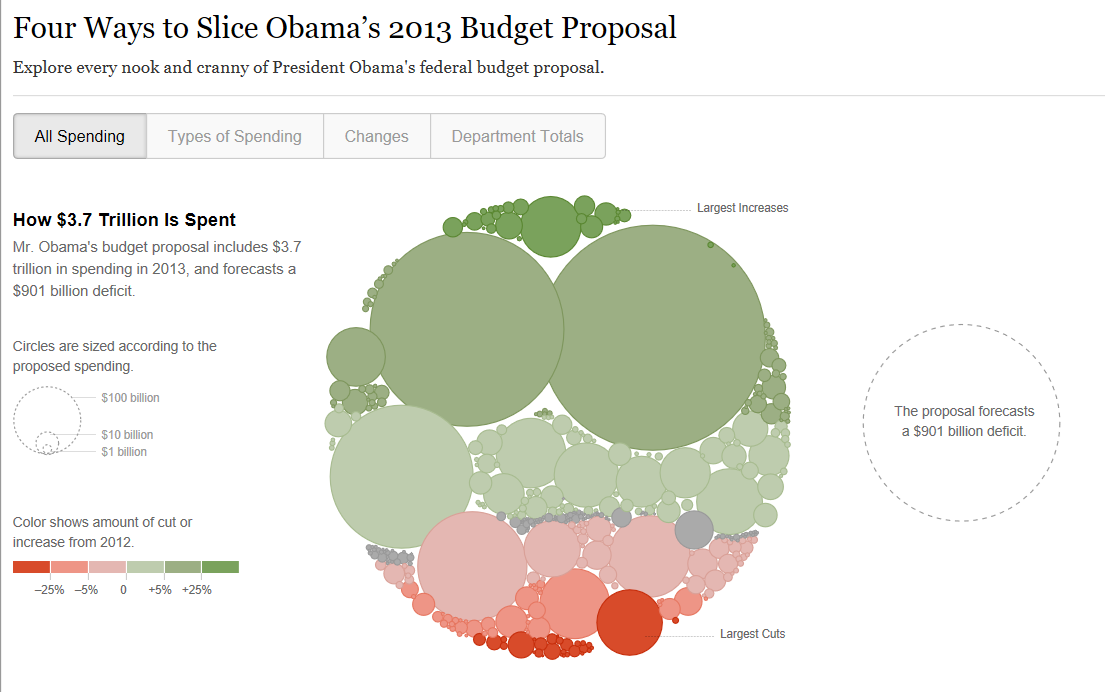

特にニューヨーク・タイムズは他社に先んじた取り組みを展開し、2013年頃には実用化され、人々が自ら操作をすることで情報を取得するインタラクティビティに富む記事をオンラインメディア上に掲出している。

現在のニューヨーク・タイムズは、新聞に代わる有料メディアとしてデータビジュアライゼーションを活用したオンライン記事を有料会員向けに配信している。

他方、日本においては2015年以降に実験的に開始された感があり、同年にYahoo! JAPANが公開した、東京駅から日本全国への「到達所要時間マップ」は、人々が自ら操作できるものではなかったものの、BtoCにおけるデータビジュアライゼーションが日本のIT業界で広く認識されるきっかけとなった。

日本経済新聞社もデータビジュアライゼーションを活用したオンラインニュースメディアとして「日経:Visual Data」を公開し、現在も積極的な配信を行っている。このように日本においても、ビッグデータ時代の情報伝達の手法としてデータビジュアライゼーションが本格的に根付きつつあることを実感している。

データビジュアライゼーションの特徴

データビジュアライゼーションの最大の特徴は、人々が自ら操作をすることで情報を取得するインタラクティビティにある。情報発信者が情報の切り口を決定するのではなく、人々が自らに必要な情報を選択し取得するのである。たとえば選挙に関する情報であれば、どの地域に関する選挙情報を、どのような切り口から取得したいかは読者個人に委ねられる。

【次ページ】ビッグデータ時代の記事品質とは?

関連コンテンツ

PR

PR

PR