- 会員限定

- 2017/04/05 掲載

劇団「わらび座」は、なぜ秋田県活性化のために複合エンタメ企業を目指すのか

わらび座はなぜ秋田を拠点にしたのか

もともと、あきた芸術村の「わらび座」は、東京で誕生した劇団だ。1953年に東京から9名のパフォーマーがこの地に移住し、現在のような形に定着したのが始まりだという。

山川氏は「当時、文化や芸術の発信地は、東京というのが常識でした。わざわざ時代と逆行するように、秋田に拠点を置いた彼らは、奇人・変人のように思われたかもしれません」と語る。

しかし、彼らが秋田を拠点にしたのは明確な理由があった。山川氏は「彼らは“アクセサリーの文化”から“生活必需品としての文化”を目指そうとしたから」と代弁する。地元で田植えや稲刈りを手伝いながら、伝承された民謡や踊りを習いたいという試みは、いわば農民の伝統から学ぶ、地域に根差した文化再生へのチャレンジでもあった。

「当時の地元民からすれば、どこの馬の骨か分からない人間が突然やって来て、うちに泊めてくれというのは、かなり非常識なことだったに違いありません。しかし、それでも地元民は彼らの熱意を受け入れたのです」(山川氏)

実は、このエリア(現・仙北市)には、石神番楽、石神稲穂太鼓、生保内田植踊り、お山ばやし、田沢おばこ、田沢湖龍神太鼓など、伝統芸能が18も残っており、「無形文化財の宝庫」とも呼べる場所だった。彼らの活動は、これまで地域に連綿とつながってきた芸能を伝承し、後世に伝えていくというミッションもあったわけだ。

そして1974年に、田んぼの真ん中に、ついに念願だった700席の本格的な常設劇場がオープンした。「わらび劇場」と名付けられた本劇場は、彼らのミュージカル活動を支える全国のフアンからの寄付で作られたものだ。また2000年から、多目的ホールを芝居小屋へと変身させ、冬季の小劇場もスタートしている。

現在、わらび座の劇団員は200名ほどで、5つの公演チームが活動中だが、劇団四季や宝塚歌劇団に次ぐ規模まで成長。つい最近では「どどぉ~ん!大曲花火物語」「赤いほっぺー横手のかまくらの詩」といったオリジナル・ミュージカルを小劇場で公演した。

「大小劇場合わせて、年間で250ステージほどこなし、ふるさとに込められた思いを表現しています。さらに本拠地のわらび劇場以外に全国の劇場を回り、年間700回の公演を実施しています」(山川氏)

わらび座は、地方拠点として、北海道、秋田市、仙台市、広島市、松山市、東湿市と提携しており、さらなる実績を積んでいく構えだ。たとえば、仙台市では「ジパング青春期」を来年から上演する予定だ(わらび座では、本年4月から公演)。

「このミュージカルは、いまから400年前に慶長遣欧使節団として出帆した支倉常長らの話を舞台化したもの。彼らは慶長三陸地震が起きた2年後に欧米に向かい、津波からの復興と貿易を実現しようとしました。そこで東北震災復興支援として、未来・復興を担う1万人の子供たちに、このミュージカルを届けようという趣旨です」(山川氏)

温泉、ホテル事業などにも乗り出した理由

とはいえ「“アクセサリーの文化”から“生活必需品としての文化”」という大きな目標を掲げても、現実的に生活していくためには、演劇だけでは飯が食えないのも実情だ。「実際に、いまもってしても、芸術は生活必需品としての仕事として認められているわけではありません。そこで、わらび座は劇団・劇場経営のほかに、温泉、ホテル事業などにも乗り出したのです」(山川氏)

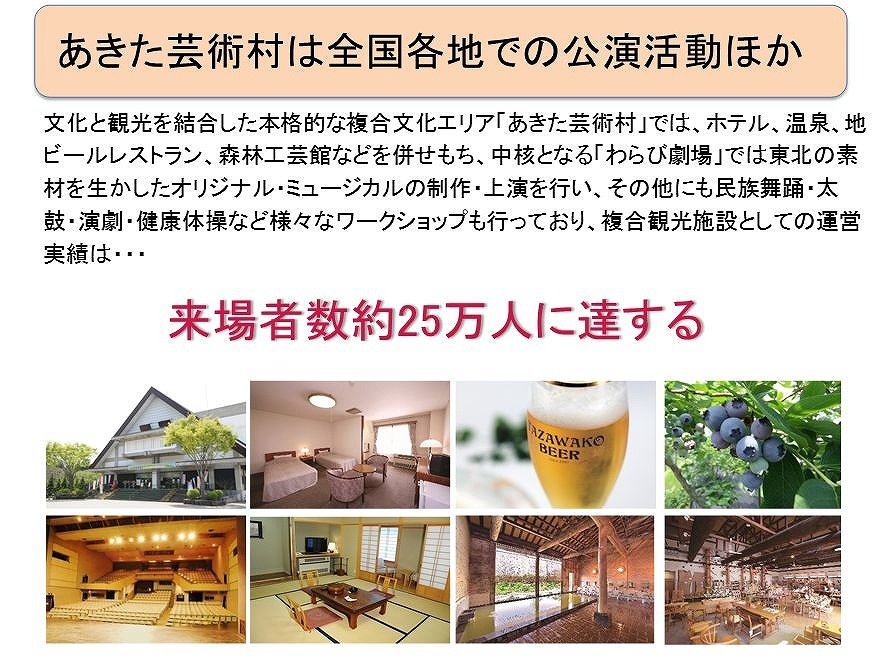

彼らは本拠地の「あきた芸術村」に温泉を掘り出し、地ビールを開発し、レストランもオープンした。また農園でブルーベリー栽培を行い、森林工芸館や民族芸術研究所も開設するなど、多角的な活動を行っている。しかも、これらは一度手を付けたら、徹底的に突き詰めるのが、わらび座の流儀なのだ。

たとえば彼らが開発した秋田第一号の地ビール・田沢湖ビール。これはドイツで開催される「European Beer Star」で連続5年間、部門別優勝や入賞を果たすほどの本格的なものだ。酵母を一切ろ過せずにつくりあげた「超生ビール」で、仕込み水には「和賀山塊」の伏流水を、ホップには最高品質の「ザーツ・ザーツ」を使用している。

山川氏は「地方劇団が、このようなユニークな複合企業として多角経営を行うのは、すべて舞台芸術を支えるためです。最も大切な芸術の魂を守るためには、本当に何でもやらなければならなかったのです。そういう意味では、わらび座は単なる地方劇団とは一線を画しています」と力説する。

いま、あきた芸術村には年間25万人の来場者が訪れている。この噂を聞きつけ、最近ではテレビ番組などのマスコミでも取り上げられ始めた。作家の村上龍氏がファシリティターを務める番組で、村上氏は「わらび座は秋田に拠点を構え、地元のもので地元を活性化するとか、なんとか自活するという思想でやっている。たいしたものだ」と評している。

秋田に大地に根を張って育まれてきた“わらび座の地域力”は、やはり舞台創造の原点になっているといえるだろう。

【次ページ】演劇コンテンツ力を活用した、わらび座の3大戦略とは

関連コンテンツ

PR

PR

PR