- 会員限定

- 2017/01/27 掲載

売り切りからサービス化への転換、ARはフィジカルとデジタルを融合させるか

AR技術の普及でフィジカルとデジタルの融合が進む

2016年は「VR(仮想現実)・AR(拡張現実)元年」だったと言われている。米マイクロソフトの自己完結型ホログラフィックコンピュータ「HoloLens」や、韓国サムスン電子のスクリーンレスビュワー「Gear VR」など、エンターテインメントの分野はもちろん、エンタープライズ領域でも活用できるデバイスが続々と登場した。IDCジャパンが2016年12月15日に発表した、2016年第3四半期における世界全体のAR/VRヘッドセット出荷台数は、前年同期比681%増となる306万台だった。IDCジャパンは、2020年におけるAR/VRヘッドセットの出荷台数が6000万台超に達するとの予測を発表している。

ジェームス・E・ヘプルマン氏

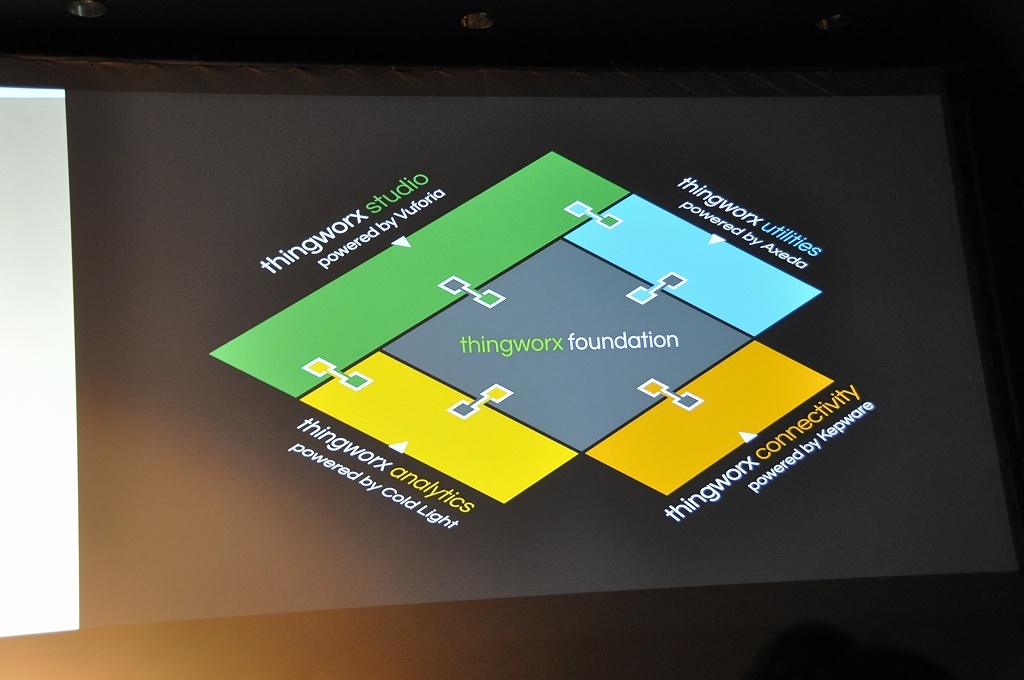

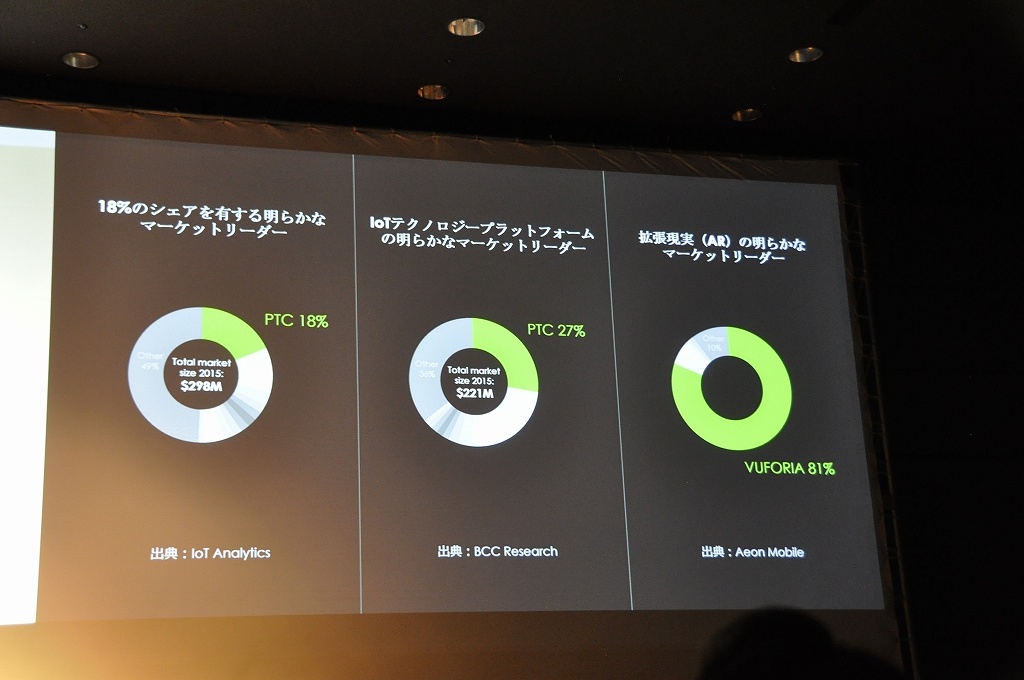

PTCは2013年12月にIoTプラットフォームのThingWorxを買収して以降、IoTのユーティリティ部分を担う米Axedaや分析機能を提供する米ColdLight、AR技術の米Vuforia、そして産業オートメーション環境への通信接続ソフトウエアの開発を手掛ける米Kepwareを矢継ぎ早に買収している。その買収総額は10億ドルを超えた。しかし、ヘプルマン氏は「IoTポートフォリオの拡充で、PTCはIoT(プラットフォーム)の明確なリーダーとなった」と胸を張る。

確かにARをIoTの一環に組み込んだ戦略は、市場でも高い評価を得ている。米Aeon Mobileの独自調査によると、Vuforia(現ThingWorx Studio)はAR市場の81%を占めており「ARの明らかなマーケットリーダー」(Aeon Mobile)になったという。

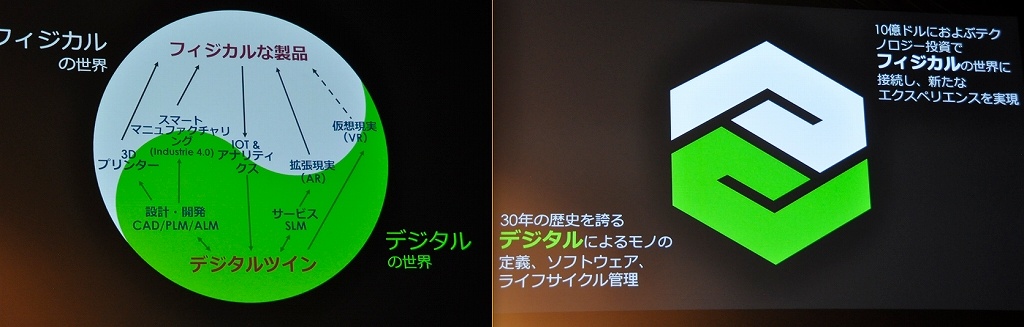

製造業の“核”はデジタルとフィジカルの融合

PTCは2016年6月、自社のロゴを刷新し、リブランドを発表した。ヘプルマン氏は新たなロゴの意味を「フィジカルとデジタルの融合によって見いだされる“価値”を表現した。万物の陰陽が表裏一体であること示している『太極図』になぞらえた」と説明する。かねてからPTCでは「デジタルとフィジカルの融合で、製造現場は大きく変革する」と説いている。それを実現するのがIoTであり、VR・ARの技術によって、両者が完全に融合する世界ができあがるというのが、同社の主張だ。

その一例が、PTCの顧客でもある欧州エアバスである。同社では製造工程における組み付けにAR技術を活用している。ヘプルマン氏は、「AR技術を利用すれば、『どの部品を』『どこに』『正しい工具を使って取り付けたか』まで確認できる。作業手順の確認を徹底することで、手戻りや不具合によるダウンタイムを削減できる」と説明する。

実際、AR技術は“訓練ツール”として活用されているケースが多い。高速ディーゼルエンジンを提供する米キャタピラーでは掘削機械の操作手順をARで伝えることで、より実践に則した形で解説しているという。

【次ページ】「モノ」の提供から「価値」の提供へ

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR