- 2015/01/26 掲載

Software-Defined Storage(SDS)、1ペタ以上のユーザーが利用・認知

ユーザー調査の結果、従業員規模で認識の度合いに多少の差はあるものの、Software-Defined Storageをよく知るユーザーの割合は非常に少ないことがわかった。ただし、保有するデータ量別に集計した結果をみると、1PB(ペタバイト)以上のデータを保有しているユーザーでは「使用している」という回答を含めて認識が高くなるという。

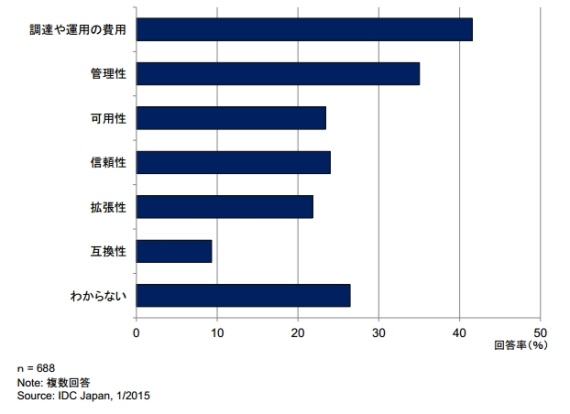

また、SDSに期待する使用メリットについては、調達や運用の費用と回答した割合がトップとなった。Software-Defined StorageにはOSS(オープンソースソフトウェア)をベースにするものも多く、そのオープン性によって他のシステムとの相互運用が容易な場合が多いので、新しい提案が生まれやすいという。

IDCでは、ユーザーがSoftware-Defined Storageの採用意義を理解しやすいような革新性(たとえば運用性や拡張性における差別化)が訴求でき、有益性を感じさせるパッケージング(ハードウェア、ソフトウェア製品やサービスの組合せ)が可能か否かによって、普及の速度が変わると指摘している。

IDC Japan ストレージシステムズ リサーチマネージャーの鈴木 康介氏は「Software-Defined Storageに対する一般ユーザーの認知はまだ低く、ストレージ業界、ベンダー側の活発な動きとは対照的な状況にある。テクノロジーの進化過程から考察するにSoftware-Defined Storageにはアーキテクチャやビジネスモデルの観点で有利な面があり、市場に定着するのは間違いない。現在、デファクトスタンダードの地位を占める製品は国内市場で認められないが、多くのベンダーがそれを目指して競争を繰り広げるであろう。製品単体の成熟度もさることならが、いかに有力なエコシステムを形成できるかが成功の度合いを左右するであろう」とコメントしている。

今回の発表はIDCが発行したレポート「2014年 国内Software-Defined Storageの需要動向分析」(J14460102)にその詳細が報告されている。

ストレージのおすすめコンテンツ

ストレージの関連コンテンツ

PR

PR

PR