- 会員限定

- 2012/06/14 掲載

クラウドは水ビジネスの救世主となるか?新たなプラットフォーム構築を進めるメタウォーター

「ウォータビジネスクラウド」がもたらす新ビジネス

-

|タグをもっとみる

海外の水メジャーに対抗するために日本の連合をつくる

水道分野では、震災時に宮城県・石巻でも使われた「セラミック膜ろ過システム」や、強力な消毒効果を有する「オゾン発生装置」がある。下水道関係では「汚泥ガス化発電システム」や「再生水造水システム」を扱っている。また環境分野では、ゴミのリサイクルやバイオマス発電などに取り組む。そして、ここ1年であたらに参入したのが「ウォータビジネスクラウド」(WBC:Water Business Cloud)だ。

同社がクラウドを水ビジネスに活用しようと考えたきっかけは、時代の流れや節電対策に有効だと考えたからだ。中村氏は「設備を保有するのではなく、使用するというクラウドの概念が、今後は水ビジネスにも認知されていくと思った。また上・下水上場にあったITインフラの仕事をクラウドによって行うことで省エネルギ―にも寄与できる」と説明する。しかし、このような理由以外に、さらに重要な点があると指摘する。それは国内の水ビジネスを取り巻く構造的な問題だ。

水ビジネスには、部材・部品・機械製造、装置の組み立て・施工・建設(ETC)、運用・管理という3つのレイヤーがあり、世界の水メジャーと呼ばれる外国勢力は、これらすべての技術を一貫して保有している状況だ。しかし日本の場合は、それぞれのレイヤーが独立しており、自治体と民間企業が持っている技術とノウハウが分離されている。部材・運用など、すべてを取りまとめるインテグレーターが必要なのだ。「海外の水メジャーに対抗するためには、技術ノウハウの獲得や、バリューチェインを進める必要がある。水ビジネスの市場規模は大きく、日本連合をつくる際に、ICTを活用したクラウドは大きな武器となる。そういう意味でWBCの任務は大きい」(中村氏)というのだ。

WBCにより提供される3つのサービス

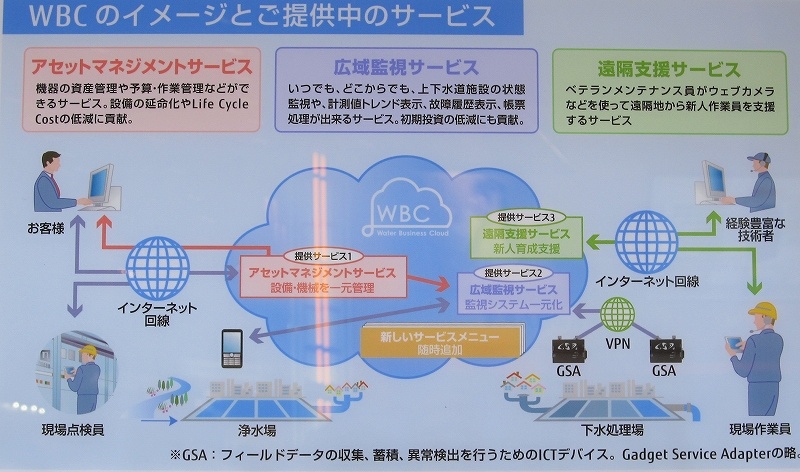

同社は1年ほど前からWBCに着手。富士通のパブリッククラウドサービス「Fujitsu Global Cloud Platform FGCP/S5」をベースにサーバ基盤を構築し、上下水道事業の計画・運用に役立つ機能をサービス・コンテンツとして提供し、ビジネスパートナーとコラボレーションを模索している。最初に同社が用意したサービスは、「遠隔支援サービス」「アセットマネジメントサービス」「広域監視サービス」の3つだ。遠隔支援サービスは、テレビ会議を現場の事務所で行うというイメージだ。これから多くの技術者がリタイヤしていくと予想され、専門技術を持つ人員も少なくなる。その際に経験豊かなベテラン技術者を中央に置き、Webカメラなどを用いて地方の新人作業員に対して支援しようというものだ。アセットマネジメントサービスでは、機器の資産管理台帳や、予算・保全計画・作業管理などをサポートする。

いま一番多く使われているのが、広域監視サービスだ。これはGSA(Gadget Service Adapter)と呼ばれるICTデバイスを設備に置き、VPN経由でデータをWBC側に送り、いつでもどこでも上下水道施設の状態を監視したり、計測値のトレンドを表示したりすることを可能にする。

GSAは手の平に乗るぐらいの小さなデータサーバで、各種計測信号を集約し、無線通信でデータを飛ばす。故障時に履歴を記録したり、スマートフォンなどにアラートを出したり、帳票などの処理もできる。すでにこの広域監視サービスは、宮崎県・小林市を皮切りに、岩手県・大船渡市など、計16自治体において採用され(2012年3月16日現在)、また山梨県の笛吹市では、かなり大規模の導入が行われているという。

【次ページ】水ビジネスのクラウド化がもたらす新しい価値

関連コンテンツ

PR

PR

PR