- 2011/03/04 掲載

【円堂都司昭氏インタビュー】Google、ニコニコ動画、電子書籍、Twitter……メディア環境によって言葉の流通も変化する

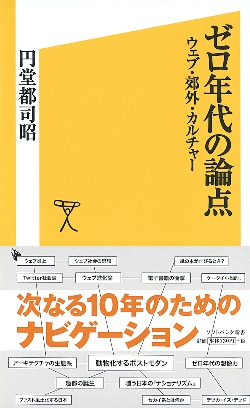

『ゼロ年代の論点 ウェブ・郊外・カルチャー』著者 円堂都司昭氏インタビュー

ゼロ年代批評の状況を読む

――円堂さんといえばミステリーや音楽系の書き手、というイメージが強かったのですが、このタイミングでなぜ『ゼロ年代の論点』という形で批評をテーマにされた書籍を発表されたのでしょう?円堂都司昭氏(以下、円堂氏)■最初は批評をテーマにした本になる予定ではなかったんです。担当編集の方と話し始めた時には、メディア論についての書籍を考えていました。例えば1970年代に登場したウォークマンを、ゼロ年代に登場したiPodと比較してメディアとそれを使う人々の関係について書く、というタイプの本を発想していたんです。

それが担当編集者といろいろ検討するうちにテーマが批評へとシフトしていったのですが、そうなったことにはいくつか理由があります。僕の来歴を少し話すと、元々は石油化学関係や製紙関係などの業界誌の取材記者として働いていたんです。業界誌というのは書店では販売されず、業界関係者が会員制のような形で購入し流通する雑誌。基本的に製造技術など理系の話題が多い分野でしたが、そこで作られるモノは商売としてどうなのか、という視点から専門性を噛み砕いて文系の人にもわかる現実的な話に落としこむ書き方をしていました。

――まだライターとしてのお仕事はそこまで多くなかったのでしょうか?

円堂氏■会社勤めをしながら音楽関係の原稿も書いていましたが、99年に東京創元社が主催していた「創元推理評論賞」というミステリー系の評論の賞を受賞したことから書評家的な活動が始まりました。その時期はエンタメ小説系の書評家だけでなく、大塚英志さん、東浩紀さん、斎藤環さんなど、広い意味での批評をやっている人たちが、新本格ミステリーやその流れから出てきた舞城王太郎さんや佐藤友哉さん、西尾維新さんなどの作家について論じる状況があったんです。現代思想や批評と、ミステリーをはじめとしたエンタメ寄りの文芸がクロスオーバーしたような場所が一部にあって、僕もそのなかで書き始めたんです。

――それこそ、ゼロ年代が幕を開ける直前の時期ですね。

円堂氏■はい、そうなんです。またもう一つの僕のフィールドである音楽系の仕事では、03年に『YMOコンプレックス』という本を出しています。そこではYMO自体だけでなく、YMOが80年代のニューアカ・ブームと連動して話題になった経緯などにも触れました。坂本龍一が浅田彰と対談したり、中沢新一と細野晴臣が対談本を出したり……。つまり、音楽やミステリーそれぞれについて、どちらも同時代の批評を視野に入れて書いていた。そこで今回の本では、逆にこれまで題材の背景として意識するだけだった批評状況のほうに焦点を当てて書いたという感じですね。

――では、円堂さんからみたゼロ年代の批評の状況は、どのようなものだったのでしょうか?

円堂氏■まず、端的にメディア環境の変化があったわけです。『ゼロ年代の論点』では、Googleに関して梅田望夫さんや前田塁さん、電子書籍関連で佐々木俊尚さん、Twitter関連で津田大介さんなどの本をとりあげました。この時代に目立つ批評家であった東浩紀さんも、Twitterやニコニコ動画などウェブをよく活用してきた。メディア環境の変化に伴って言葉の流通のしかたも大きく変わりました。

また、ウェブ上で作品を発表することが容易になったことで、先行する作品をベースにした二次創作や、それらが連なっていくN次創作というものが生まれました。すると、ある作品に対して「その作者は誰?」と問うてもはっきりしないような状況も珍しくなくなりました。そうした作品を巡る状況に対応するかのように、批評の言葉も多様化したのがゼロ年代だと思います。これまでの大文字の「批評」とは異なった、短文のレビューのようなものの影響力が強まった時代でもありました。

僕も関わっていますが、年末に出るミステリーなどのランキング本がありますよね。その年に出版された作品のベスト10を決める本です。ああいったわかりやすいガイド形式でないと出版企画が通りにくいという現実的な問題もあるんですが、そのフォーマットを使って批評性を志向していくということは可能だと思うんです。この『ゼロ年代の論点』も、目次をご覧いただければ分る通り、多くの書き手や著作などの固有名詞が登場します。各章ごとに個別の記事としても読めるようにしてある一方で、その連関の中から全体を俯瞰できるようにも作ったつもりです。ガイド本であると同時に、批評性も持たせるのが目標でした。

PR

PR

PR