- 2011/01/13 掲載

【民主党藤末氏コラム】日本こそ海に眠るレアアースに目を向けるべき!(2/3)

我が国の対応

我が国もただ傍観していたわけではない。2007年7月には、海洋に関する基本理念を定めた「海洋基本法」を議員立法で定めた。そして、1998年3月には同法に基づき「海洋基本計画」が閣議決定された。同計画は海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されたものであり、同計画の中で「関係府省の連携の下、『海洋エネルギー・鉱物資源開発計画』を策定する。この計画においては、目標達成に至るまでの探査・開発の道筋とそのために必要な技術開発等について極力具体的に定める。あわせて、これら探査・開発において、国、研究機関及び民間企業が果たすべき役割分担を明示する」としたのである。

その後、「新・海洋資源調査船」の建造や採掘技術の研究開発などが進められている。今後、探査・採掘技術の進歩や鉱物価格の高騰が進めば、我が国の海底鉱物資源も採掘されるであろう。その時に我が国は資源国となることになる。

海底熱水鉱床とは

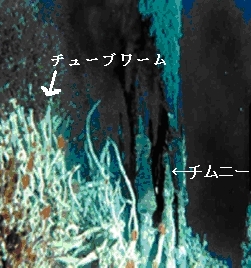

さて、海底レアアース資源で注目を集めるのが海底熱水鉱床である。海底熱水鉱床は、水深1,000~3,000mの中央海嶺の海にある底拡大軸や西太平洋の島弧-海溝系の背弧海盆等にある多金属硫化物鉱床で、世界で350箇所程度発見されている。海底面から噴出する熱水に含まれる金属成分が沈殿してできた多金属硫化物鉱床であり、チムニー、マウンドから形成される。

この海底熱水鉱床から回収が期待される元素は、ベースメタル(銅、鉛、亜鉛)や貴金属(金、銀)だけではなないレアメタル(ガリウム、ゲルマニウム、カドリニウム、セレン、テルル)の採掘が期待されるのである。

全くの蛇足であるが、海底熱水鉱床の周辺部は、特殊な生態系を有する。

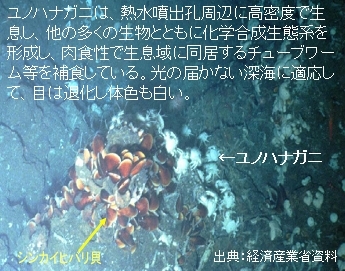

上写真にあるようチューブワームが熱水噴出孔周辺に生息する。チューブワームは消化管をもたず、硫黄酸化細菌をその体内に持ち、突起から硫化水素等を取り込み菌に供給し、菌がチューブワームに有機物を供給し共存しているのである。そして、そのチューブワームをユノハナガニ捕食している。このように海底熱水鉱床の周辺では光がない深海で独自の生態系を構築している。 これらの生物群集は、遺伝子資源として医薬品、化学産業から期待されている。このように我が国周辺の海洋にはエネルギーや鉱物だけでなく「生物資源」もあるのではないか。(将来的に海底熱水鉱床の採掘においてはこのような生態系への影響調査が重要となろう。)

財務会計・管理会計のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR