- 会員限定

- 2025/03/28 掲載

データセンターの液浸冷却とは? AI時代に必須…富士通・ニデックら開発競争など解説

データセンターの液浸冷却とは

データセンターの液浸冷却とは、専用の液体に直接サーバを浸して冷却する方法で、データセンターの冷却を行うための液体冷却システムの1つである。液体冷却とは、空気の代わりに液体を使用して熱を除去するシステムのこと。液体は空気よりも熱伝導率が高く、熱容量も大きいため、サーバのようなIT機器を効率的に冷却できる。液体冷却には、いくつかの手法が挙げられる。たとえば、冷媒を循環させてサーバの熱を奪う「直接液体冷却」や、空冷と水冷を組み合わせた「ハイブリッド液体冷却」などだ。液体冷却システムの1つである液浸冷却は、他の液体冷却と比べても冷却効率が高く、近年注目度が高まっている。

なお従来の空冷システムは、サーバに冷たい空気を吹き付けて機器の熱を吸収する。そのため一定のスペースが必要な上に、高密度にサーバが敷き詰められると効果的に冷却できなくなるというデメリットがある。その点、液浸冷却は、空冷システムのデメリットを解決できる特徴を持つのだ(後ほど、空冷システムと比較した液浸冷却のメリットについて解説する)。

液浸冷却の仕組み:「単相式」と「二相式」

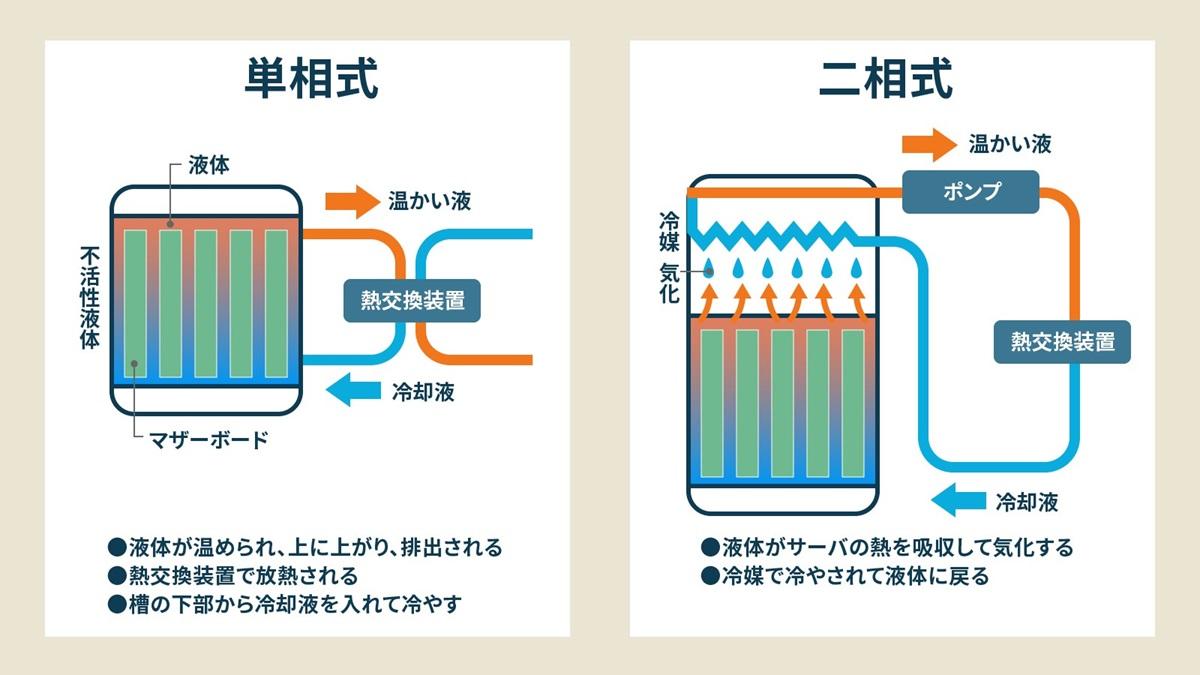

液浸冷却の仕組みは、主に「単相式」と「二相式」の2種類に分けられる。

単相式では、冷媒が液体状態のまま自然循環し、サーバから発生する熱を吸収する。吸収した熱は、外部の熱交換装置で放熱される。一方、熱交換装置で冷却された冷媒はタンクに戻りサーバを再び冷却する自然循環型の仕組みだ。

二相式では、液体がサーバの熱を吸収して蒸発し気体になる。気体は熱交換装置で冷やされて液体に戻る。戻った液体は再びサーバを冷却し、このサイクルを繰り返す。

液体冷却システムが注目を集める背景

生成AIやビッグデータ、IoTなどの急速な発展に伴い、データセンターに求められる処理能力が大幅に増大した。それに伴い、高性能なサーバが多数設置されるようになり、データセンター内のサーバ集積化が進んでいる。一方、サーバが集積化することで、発熱量の増加という深刻な問題を引き起こす。従来の空冷方式では、高い発熱環境で十分な冷却機能を果たせなかったり、高密度に実装する状況においては冷気がサーバラックの全体に行き渡らなかったりする。

そこでより効率的な冷却方法として、液体冷却、特に液浸冷却が注目されているのだ。空冷方式に比べて冷却効率が高く、省エネ効果も期待できる。さらに環境問題への意識の高まりから、液浸冷却を活用することで、サステナブル社会に適合した「グリーンデータセンター」の実現が求められている。

液浸冷却の4つのメリット

従来の冷却システムと比較すると、冷却効果の高さが特徴と言えるだろう。液浸冷却を導入することにより、次の4つメリットが得られる。- 省エネ・コスト削減につながる

- 設置スペースを有効活用できる

- ハードウェアの故障リスクが抑えられる

- 静音性に優れている

液浸冷却のメリットについて、それぞれ詳しく解説する。

■省エネ・コスト削減につながる

液浸冷却は、従来の空冷方式に比べて冷却コストを大幅に削減できる。空冷方式では、大量のファンを稼働させる必要があり、多くの電力を消費する。一方、液浸冷却では、ファンや空調システムが不要になり、冷却に必要なエネルギー消費を大幅に抑えられる。

また液浸冷却は、サーバ本体を直接冷媒に浸すため冷却効果が高く、データセンターの運用コスト削減に大きく貢献できる。

■設置スペースを有効活用できる

空冷方式に比べて液浸冷却は冷却装置のサイズが小さい。そのため、データセンター内のスペースを有効活用できるというメリットが挙げられる。

空冷方式では、サーバラックの間や天井などに十分な空間を確保して、空気の循環を促す必要がある。一方の液浸冷却は、サーバを液体に浸すタンクと熱交換器へ液体を循環させるためのポンプなどの設備があれば良い。そのため冷却装置全体のサイズを小さくでき、限られたスペースに多くのサーバを設置することが可能となる。

■ハードウェアの故障リスクが抑えられる

液浸冷却は、サーバのハードウェア故障リスクを抑える効果も期待できる。

空冷方式ではサーバ内部にホコリが侵入したり、温度変化によって結露が発生したりするため、ハードウェアの故障や劣化につながる可能性がある。液浸冷却では、サーバが液体に浸されているため、ホコリの侵入や結露の発生を防げる。液体によってサーバ全体が均一に冷却される液浸冷却では、温度変化による負荷も軽減できる。

■静音性に優れている

静音性が優れている点も大きなメリットだ。

大量のサーバを冷却する空冷方式では、多数のファンを稼働させることが必要となる。これらのファンは稼働時に大きな騒音を発生させるため、データセンターの周辺環境への配慮が必要となる場合があるのだ。一方の液浸冷却はファンや空調システムを使用しないため、騒音が発生しない。騒音を気にすることなく、データセンターを運用できる。

液浸冷却のデメリット

このように液浸冷却には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在する。まず、導入コストが高い点がデメリットと言えるだろう。液浸冷却システムは、特殊な液体やタンク、冷却装置などが必要となるため、従来の空冷方式に比べて初期費用が高額だ。さらに、液浸冷却システムの運用には専門的な知識が必要である。液体の種類や交換時期、温度管理など、適切な運用を行うためには、専門の技術者によるメンテナンスや管理が欠かせない。

これらのデメリットを踏まえ、導入コストと運用コスト、そして専門知識の確保などを考慮しながら、液浸冷却の導入を検討する必要がある。

関連コンテンツ

PR

PR

PR