- スペシャル

- 2015/10/29 掲載

COBOL資産を有効活用するためのレガシーマイグレーションとは?

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

クラウドを活用したCOBOL資産継承と、IoTの積極活用に注力

代表取締役社長

林 知之氏

「主にメインフレーム上のCOBOLで書かれた業務アプリケーションを、オープン環境に移行する『ACUCOBOL(アキュコボル)』から、様々なメインフレームメーカーのオフコン変換ツールを拡充させた。現在は、マイクロフォーカスやオープンソースCOBOLをクラウド上に移行するサービスに発展している」

現在も、日本のみならず海外で多くのシステムでCOBOLが稼働している。林氏は今後、COBOL資産の継承のみならず、IoTやクラウドなどの技術を活用した「インダストリアル・インターネット」においても、アプリケーションの分野で貢献していきたいと語った。

レガシーマイグレーションの必要性をあらためて理解する

代表取締役

星野 亨氏

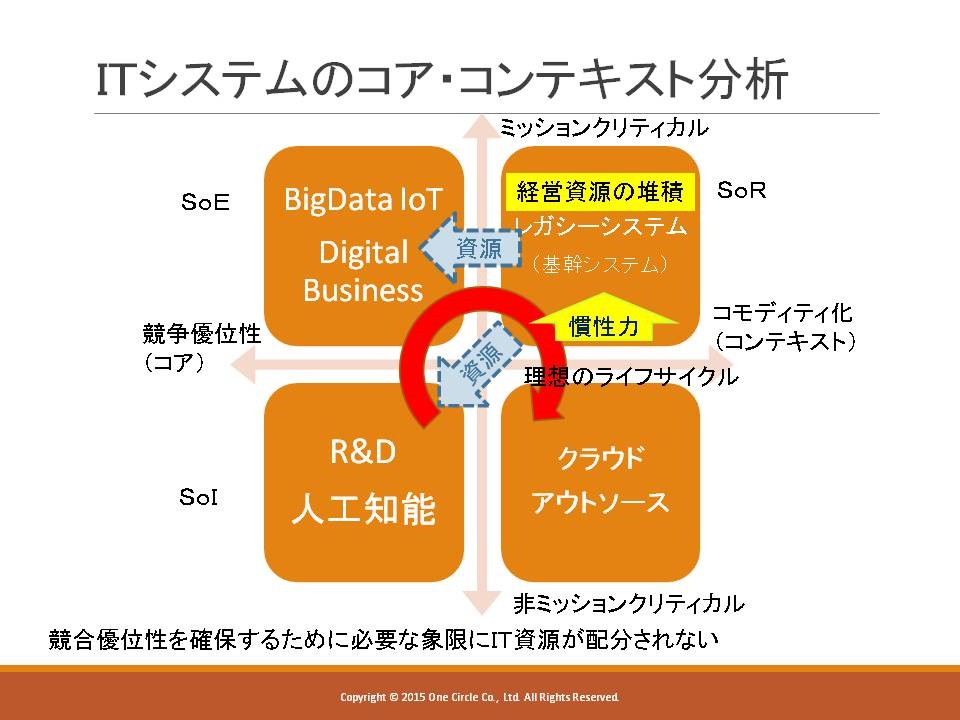

続いて登壇したのは、ワンサークル 代表取締役 星野 亨氏だ。1970年中盤から日本の一般企業における導入が本格化したメインフレームは、その後、バブル景気からその崩壊を経て、安価なオープン系UNIXサーバの登場などにより、開発の中心がオープン系にシフトしていった。同氏は「当時のメインフレームのシステム上の制約が、レガシーシステムのオープン化を困難にする一つの要因」とし、次のように語った。

「当時のメインフレームは、ワークフローや帳票や伝票といった手作業の事務をそのままコンピューターで再現することを中心に設計されていた。しかし、非力かつ高価格な当時のシステムに、生産性度外視でアセンブラやマルチレイアウト、バイナリデータを多用した設計を行った結果、オープン化が困難になっている現状がある」

星野氏は「レガシー問題は、業務システムの構成要素である、『手続き』『ヒト』『組織』のレガシー化という問題であり、単なるマシンの入れ替えで解決するものではなく、これはプラットフォームの見直しで対策する必要がある」という。

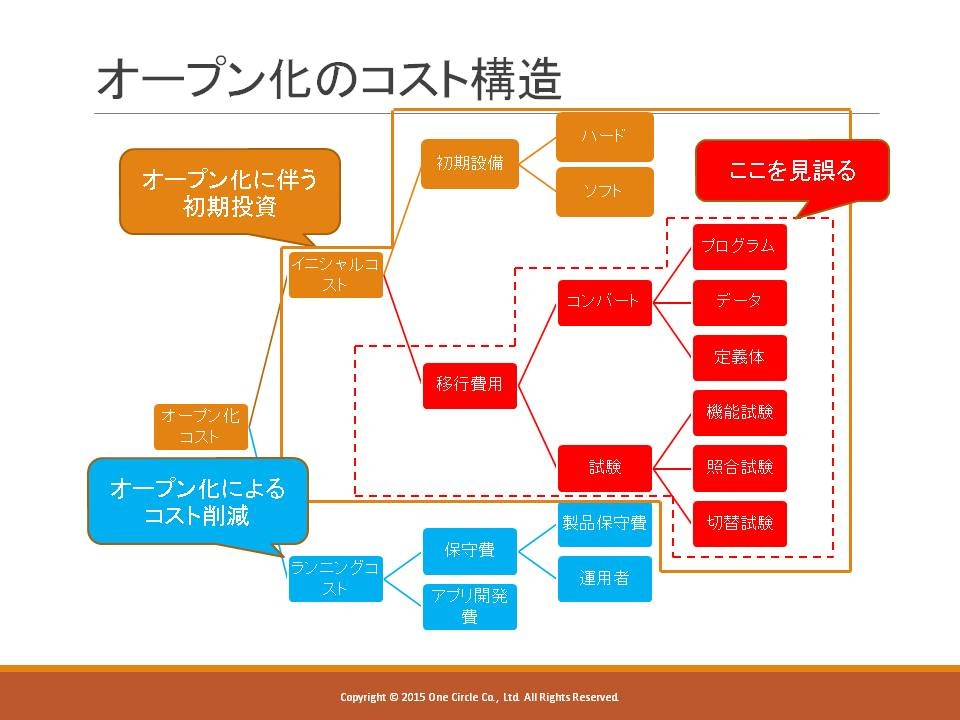

まず1点目の「手続き」について、移行が失敗する原因として「移行費用の見誤り」が最大の原因と説く。オープン化のコスト構造には、大きくハード、ソフト製品のイニシャルコストと移行費用に分けられる。イニシャルコストはある程度、見積もりが可能だが、移行費用は見積もりが難しい。

「レガシーシステムには、ユーザー層(アプリや業務データなどの業務処理を担う)、メカニズム層(業務プログラムの実行に必要な技術領域)、インフラ層(業務システムの稼働に必要な技術領域)があり、メカニズム層は、レガシーシステム固有の機能のため、オープン環境でどう実現するかという問題がある。また、インフラ層はシステムが稼動するための条件(SLA)を実現する機能で、オープン化の際には再設計が必要だ。これらを踏まえて移行計画を立てる必要がある」(星野氏)

そこで、上述の各レイヤーの要素技術を相互に整合を取りながら方針を策定する必要がある。星野氏は「プログラム数、データ量ともに膨大なため、優先度の低い要件はどこかで割り切る・あきらめる覚悟が必要になる」と指摘した。

また、2点目の「ヒト」の問題については、今のうちにナレッジを形式知化するために、記録として残すことを優先すべきだ。そして、3点目の「組織」については、プロジェクトを推進する企画部門と、現行システムを熟知する運用部門の協調がマイグレーション成功には欠かせない。

最後に、星野氏は、レガシーシステムに関連する「ヒト」「手続」「組織全体」の問題に対し、短期的にはオープン化を通じて解決を図るとともに、長期的には、老朽化した業務システムを見直し、定型的情報資産の永続的な活用の「あるべき姿」を模索することが大事だと述べてセッションを締めくくった。

【次ページ】レガシーマイグレーションのキーワード

関連コンテンツ

PR

PR

PR