- 会員限定

- 2019/09/30 掲載

「スクラム開発」のやり方を組織全体にスケールすると、どんなメリットがある?

「Scrum@Scale」入門(後編)

ITジャーナリスト/Publickeyブロガー。大学でUNIXを学び、株式会社アスキーに入社。データベースのテクニカルサポート、月刊アスキーNT編集部 副編集長などを経て1998年退社、フリーランスライターに。2000年、株式会社アットマーク・アイティ設立に参画、オンラインメディア部門の役員として2007年にIPOを実現、2008年に退社。再びフリーランスとして独立し、2009年にブログメディアPublickeyを開始。現在に至る。

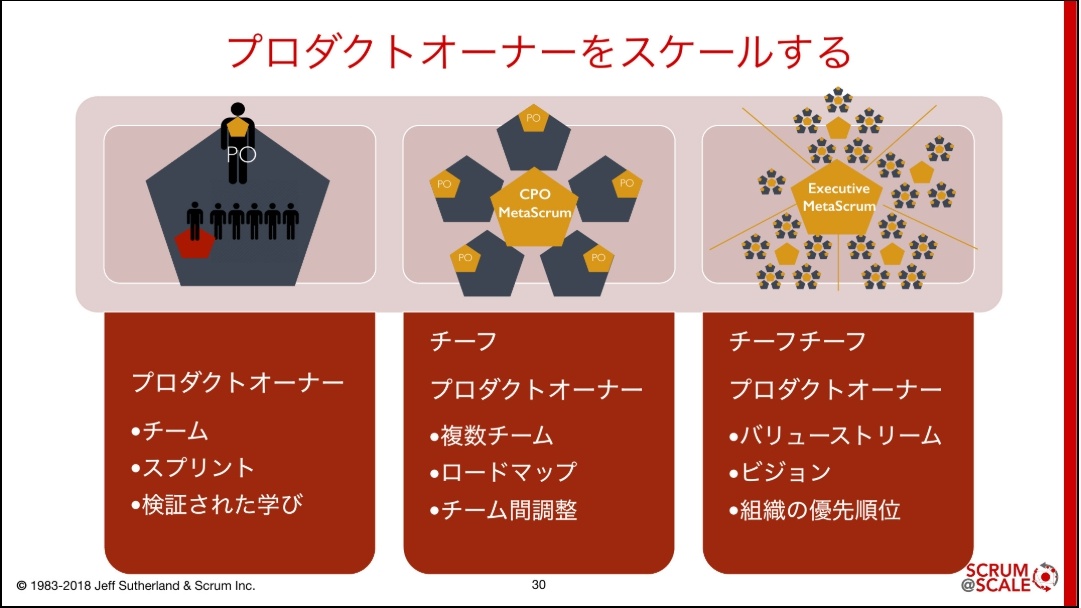

プロダクトオーナーをスケールする

ここまではスクラムマスター側をスケールさせる話をしてきました。その反対側のプロダクトオーナー側はどうでしょう。

Scrum@Scaleがほかのフレームワークとちょっと違うのは、チームには必ず一人のプロダクトオーナーをアサインしてね、と言っていることです。

一人のプロダクトオーナーが複数チームを見てもかまわないのですが、そうするとどうしてもチームの中でプロダクトオーナーがボトルネックになりやすいので、複数チームを掛け持ちするときには、掛け持ちする人をチーフプロダクトオーナーとして、できるだけチーム内のプロダクトオーナーに権限委譲できるようにしてねと。

この場合、プロダクトオーナーの上位がチーフプロダクトオーナー、その上はチーフチーフプロダクトオーナーになります。

ちなみにスクラムマスター側の最上位にはEATという名前が付いていますけど、プロダクトオーナーの方はそうなってなくて、チーフチーフチーフチーフプロダクトオーナーとか言いたくないので(笑)、いい名前があったら教えてください。

プロダクトオーナーもグループを作って、それぞれのチームにどんなアサインをしたらいいか、といった調整をします。これを「メタスクラム」といいます。

ちなみにこれも「メタスクラム」「メタメタスクラム」「メタメタメタスクラム」とレイヤが上がっていって、いちばん上が「エグゼクティブメタスクラム」です。

メタスクラム、エグゼクティブメタスクラムはEATと違ってプロダクトの方針、ビジョンを考える役割なので、必ずしもマネージャである必要はありません。

メタスクラムもスクラムチームなので、それぞれのチームでレビューをして、うまくいったかを確認します。

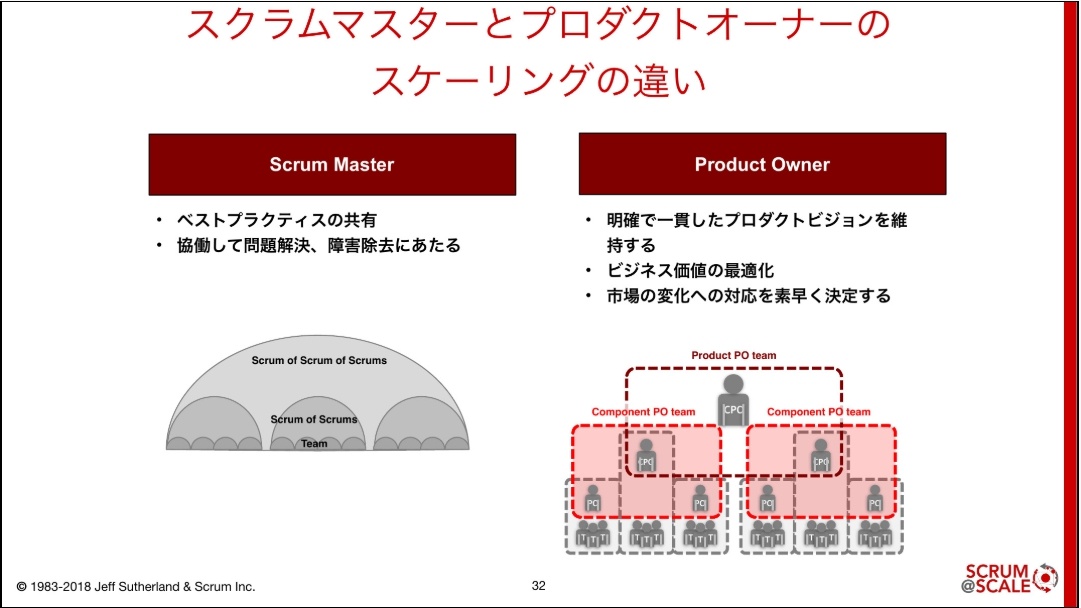

スクラムマスターとプロダクトオーナーのやり方の違い

スクラムマスターとプロダクトオーナーではスケールの仕方が違っていて、スクラムマスターはチームの問題を解決する、取り除く。チームの問題はみんなの問題なので、そのためにScrum of Scrumsでみんなでよってたかって協力して問題を取り除く方法を考える。

一方、プロダクトオーナーは意志決定が勝負なので、プロダクトオーナーにとって上のレイヤの判断は絶対です。プロダクトオーナーが迷ったらチーフプロダクトオーナーに相談、あるいはチーフプロダクトオーナーが決める、という構造をしています。

最近、スクラムチームのコーチとしてお客様のところへいって、プロダクトオーナー側を支援することもあるのですが、最近したプロダクトオーナーに対するアドバイスは、もうちょっと時間をかけて調査する、というのは許されず、いま間違えろと。次のスプリントで作って、もしそれが間違いだったらそこで分かるので、その方が早い。調査するのを待っていると知らない状態でチームが進むので、スピードが遅くなると。

ただ、それでチームが失敗ばかりしてしまうのはどうしましょうか、というのは、まあプロダクトオーナーの責任なのですが、それでもまず間違えろ、早く間違えろと。その方が自分もチームも学ぶんです。まあ、それはつらいんですけどね。

【次ページ】Scrum@Scaleの利用方法

関連コンテンツ

PR

PR

PR