- 会員限定

- 2019/01/04 掲載

なぜ“プ女子”が生まれるのか? プロレス人気にみる「ファンマーケティングの本質」

DDTプロレスリング 高木三四郎氏に聞く

ブーム再来!? 昨今のプロレス事情

再び“プロレス”人気が再燃しているのをご存じだろうか。かつての“プロレスブーム”とはイメージが異なり、近年この多種多様なファンを抱える「プロレス」というコンテンツに企業が注目し、様々なタッグを組んだプロモーションが展開されているという。たとえば、最近では「アメトーーク!」といった民放のバラエティ番組だけでなく「クローズアップ現代」のようなビジネス番組でも特集されていたのを見たことがある人もいるかもしれない。

また、過去に熱い戦いに燃えていた40代・50代が、再び“自分時間の充実”を求めに会場に戻っているという。そして新たに、“プ女子”と呼ばれる女性客が来場客の約半数を占めることもあるそうだ。

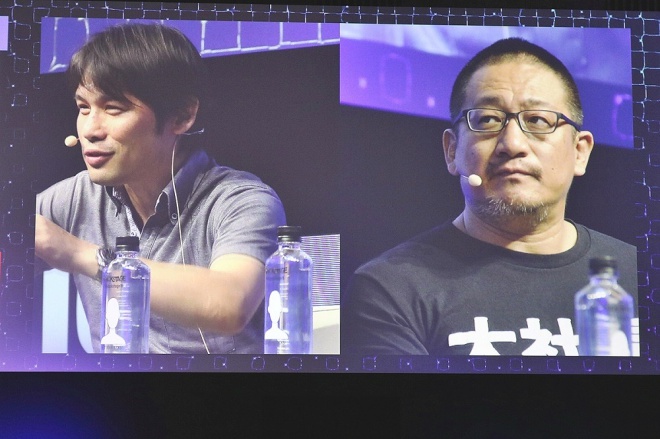

「コンテンツマーケティング」「ファンマーケティング」などの視点から、各企業のイベント担当者や現場設営に携わるキーマンが集う「BACKSTAGE 2018」では、DDTプロレスリング 代表取締役社長 高木三四郎氏が登壇。プロレスにおけるファンづくりの現状や勝ちパターンなどが紹介された。

高木氏は、学生時代からレスラーとイベンターの二足の草鞋を履き、プロレス界隈ではファンベースを生み出し続ける長年の功労者ともいえる人物だ。2017年にはサイバーエージェント100%子会社となりAbemaTVをはじめとする動画配信展開や海外戦略など、活動はさらに多忙を極める。

モデレーターは、ネット広告代理店での経験を経て主にスポーツマーケティングBリーグやJリーグ、プロレスなどのプロモーションに携わる、リアルクロス 代表取締役社長の山口義徳氏だ。山口氏からプロレスの現状について問われた高木氏は以下のように述べた。

「これまでのプロレスは、“(アントニオ)猪木”“(ジャイアント)馬場”のようなコアなプロレスファンで構成される40代男性が観客の中心でしたが、最近は若い選手が増え、会場にも女性のファンが多く来場します。DDTが毎年初秋に開催するイベント『DDTドラマティック総選挙』などは観客の半数が女性です」(高木氏)

実際にAKB48がリングにあがった事例もある。「豆腐プロレス」というテレビドラマでは、異色タッグとしてアイドルとプロレスが組み、後楽園ホールと愛知県体育館で行われたイベントには大勢のファンが殺到した。このように、プロレスというニッチなジャンルに、新たな角度から光を当てる仕掛けが増えているという。

2012年に設立された東京女子プロレスも元気だと高木氏は述べる。アイドル的な感覚で、選手を追いかけるコアファンも多いそうだ。

「東京女子プロレスはアイドルのライブイベントにヒントを得ていて、実際のプロレスの試合よりも物販の対応時間のほうが長く、3時間かけるときもあります。コミュニケーションや握手会に重きをおいていて、今の時代に合った形態だと思います」(高木氏)

高木氏は、大学生時代から数々のイベントプロデュースに携わってきた現場のプロだ。プレイヤーと経営者という二つの側面から、いかに柔軟に時代へフィットさせるか、肌感覚を大事にしながらコンテンツを展開している。

「何でもあり」が世相にウケる理由

プロレスというコンテンツをいかに身近に感じてもらうか。そのためには真剣勝負を繰り広げ、マニアやコアなファンだけが楽しむというだけでは足りない。大衆目線でプロレスの魅力を多面的に発信していく必要がある。情報接点が増えているようでいて、あまりにも量がありすぎて選べない、探せない人も増えている。「(その分野に)詳しくなくても、持て余している時間を効率的に楽しみたい」というコンテンツ消費のニーズは強い。

「サイバーエージェントの藤田社長も、初めてプロレスを見たのが“ビアガーデンプロレス”でした。ソフトドリンクもお酒も飲み放題、ほろ酔い気分で試合を楽しむというエンタメ色の濃い企画で“プロレスっておもしろい”といってもらったのが今日の縁につながっています」(高木氏)

高木氏は、自伝のプロモーションで、書店でプロレスをしたときの経験から「リングがなくても、場所はどこでもプロレスはできる」という実感を得たという。

「書店には300人のお客様が集まりました。人が集まるコンテンツとしては、結構自由なんだなと思ったのです」(高木氏)

リング以外の場所でも、たとえば、川やキャンプ場でもやる。東京ドームを使って、あえてリングではないところを使った血みどろマッチもあった。その時は観客を入れず、無料のパブリックビューイングで配信を試みた。商店街や電鉄会社とのコラボレーションもある。電車内でくんずほぐれつの取っ組み合いが行われているというシュールな光景を想像してみて欲しい。そんな「何でもあり」な自由な発想で“真剣にふざけて楽しもう”とするところが、非日常や意外性を求める大衆の心を掴んでいるのかもしれない。

【次ページ】「こんな組み合わせは考えたことなかった」企業とのコラボが続々、大事なのは「品位」のライン

関連コンテンツ

PR

PR

PR