- 会員限定

- 2018/09/28 掲載

バイモーダルITとは何か? 企業がITの「2つの流儀」を使い分ける方法

小野和俊 「次世代IT企業」への道

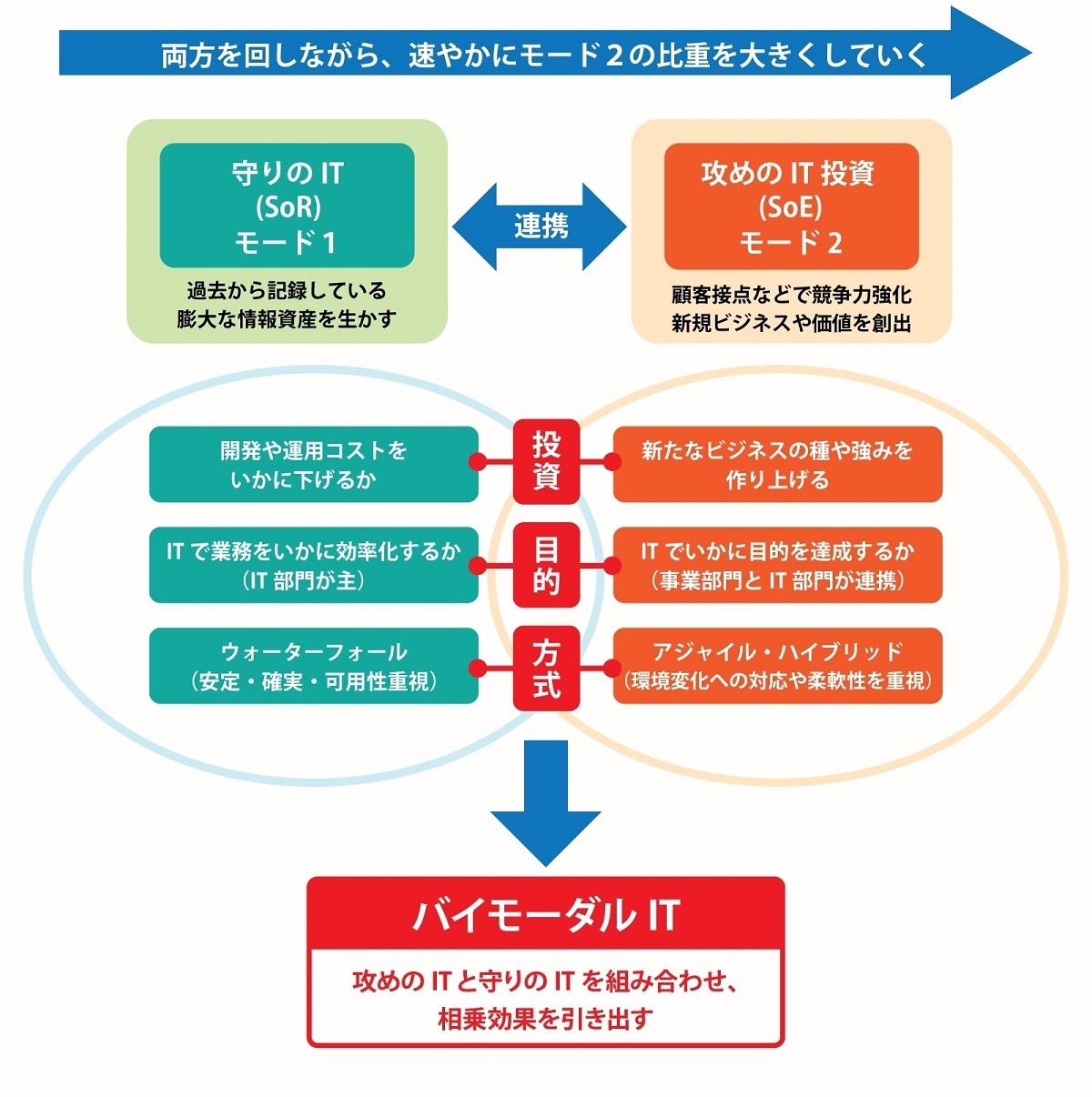

バイモーダルITとは、IT調査会社のガートナーが2015年に提唱した考え方で、コスト削減や効率化を重視するSystem of Record(SoR)向けの「モード1」と、柔軟性や俊敏性が求められるSystem of Engagement(SoE)向けの「モード2」という“2つの流儀”を使い分ける手法のこと。ウォーターフォール型開発とアジャイル開発という開発手法の違いに用いられることもあるほか、モード1の組織とモード2の組織を分けるべきか、あえて一つにまとめるのかといった組織論の話などにも用いられる。

(※本定義はビジネス+IT編集部)

バイモーダルITとは何か

従来のIT部門は、基幹システムに代表される、SoR(System of Record)と呼ばれる記録型のシステムを中心に業務を行ってきました。名前のとおり、データベースや統合基幹業務システム(ERP)に起こった事実を記録する、高信頼性、安全性を重視したシステムです。一方、世の中では、単に事実を確実に記録するというより、結びつきを作り、気づきや発見を提供していくシステム、いわゆるSoE(System of Engagement)的なシステムの割合が増えてきています。Facebookのように人と人とをつないだり、 マーケティングオートメーション(MA)やアマゾンのレコメンド機能などのように商品と潜在顧客とをつないだり、「結びつき」を作るためのシステムです。

SoRとSoEとでは、システムの種類が異なるだけでなく、システムを作るための開発手法、重視される文化的要素、事業や人を評価する基準など、さまざまな点で様式が異なります。今回紹介するバイモーダルITの世界では、SoRのための様式をモード1、SoEのための様式をモード2と呼びます。

バイモーダルITとは、この2つを共存させ、その時々でモードを柔軟に使い分けていくIT戦略の考え方です。 モーダル(様式)が2つあるということで、バイモーダルと呼ばれています。

なぜ、そういった考え方が出てきたのか、少し時代をさかのぼって背景からひもといていきましょう。

バイモーダルITが重要視されるようになった歴史的背景

1995年ごろからインターネットが爆発的に普及し、さまざまなWebサイトやWebサービスが登場しました。ちょうど同じ頃、XP(eXtreme Programming)やスクラムなどのアジャイル開発手法が登場し、2001年にはアジャイルマニフェストがまとめられました。

2000年台前半ごろまでは、開発者の間ではよく「Webはエンタープライズに学べ」ということが言われていました。生まれて間もないWeb企業やWeb部門には、まだ確立したノウハウは少なく、これまで長年にわたり社会を支えるインフラを構築してきたエンタープライズ系ITから、安定したシステムを構築する方法を学ぶべし、という考え方です。バイモーダルITの観点からは、この頃まではモード1全盛期と言えるでしょう。

2005年ごろを境に、この関係は逆転し始めました。「エンタープライズはWebに学べ」という風に、潮流が変わってきたのです。インターネットの広がりとともに爆発的に増えていくアクセスに対処し、またさまざまな試行錯誤を繰り返していく中で、Web企業やWeb部門が成長し、さまざまな新しい技術が生まれ、エンタープライズでは到底考えられないような速度で新しいサービスが生み出されていきました。

2010年ごろになると、開発者だけではなく、会社の経営層の考え方も変化してきました。ITが事業に与える影響も大きくなっていました。そして、新しい技術の恩恵を受けるには、従来型のSIではなく、技術力とスピード感のあるベンチャー企業と組むべし、という風潮が強くなってきたのです。

安定性重視のモード1ではなく、変化の時代にはモード2、そのピュアな体現者としてのベンチャーと組むべし、というような考え方です。この頃はバイモーダルITという観点からはモード2全盛期と言えるでしょう。

ところが、この頃から、ニュースなどでは報道されないようなシステム開発の事故の話を聞くことも多くなりました。

「ベンチャー企業にシステム開発を依頼してみたところ、とても素早く納品されて喜んでいた。ところが、実際に使ってみると、まったく安定しておらず、使い物にならない」というような話です。ベンチャー企業の経営者と話していても、こうしたクレームから事業戦略を見直さざるを得ない、という話を聞くこともありました。

こうした歴史的背景を考えると、その後、時を経ずしてバイモーダルITという言葉が生まれてきたことは必然だった、と言えるのかもしれません。同じシステムという言葉で表現されるとは言え、安定性重視でモード1的に構築していくべきシステムと、機動性と柔軟性を重視してモード2的に構築していくべきシステムはまったく種類の異なるものであり、モード1とモード2にはそれぞれの良さがあるのです。

昨今、デジタル・ディスラプション、デジタル・トランスフォーメーション(DX)という言葉がしばしば話題に上りますが、ブロックチェーンのような新たなテクノロジーが出てきて、クラウドやAIが普及したとしても、決済システムのように、明らかに堅牢さが強く求められるシステムはこれからも存在します。

5年ほど前にシリコンバレーで何人かのベンチャー企業の経営者と議論していた際、組込系の技術の会社のCTOが「うちではあえてウォーターフォールを採用している」と話していたことがありました。

開発した技術に問題があった時に機器の回収コストがとても大きく、スピーディーに何かやるよりも、問題が起きないようにすることの方が重要だというのです。

シリコンバレーと言うとモード2のイメージが強いですが、この会社については事業の性質的に、モード1重視でやるべきだ、と判断しているわけです。

一方、モード1の要素が強く求められる決済システムでも、いまやスピードや変化に対する柔軟性さといった、モード2の要素は必要です。

また、同じ企業の中でも、プロジェクトによって、モード1とモード2のどちらをどの程度重視するのかは変わってきます。

つまり、「モード1」と「モード2」、「SoR」と「SoE」のどちらも対応でき、「両方の良さを使い分けることができる組織こそ強い」というのが、バイモーダルITの本質なのです。

バイモーダルITを阻む壁

一方でバイモーダルITの難しさもあります。基本的にSoRとSoE、モード1とモード2は違うものなので、互いを否定しがちです。モード2の人にとって、モード1の人は上司が絶対で決まったことを確実にやる一方、「非常に動きが遅い」「古い」「硬い」と映ります。逆に、モード1の人はモード2を「チャラチャラしている」「仕事をしている印象が薄い」「(茶髪など)カルチャーが違う」とみなしがちです。

これでは文化的な衝突が発生してもおかしくありません。バイモーダルITでは、放っておくと喧嘩をする人たちを交流させることになり、人間関係の衝突が起こりやすいというリスクがあります。交流により、関係が悪化し、双方辞める人が出るということもあるでしょう。

バイモーダルITのような考えは、実は特別なものではありません。しっかり作り込まなければならないものと、速さが大事なものでは手法が違うというのは当たり前だからです。

しかし、どちらかの得意な手法の「重力」に引っ張られてしまい、歴史のある企業はどうしてもモード1に、ベンチャーはモード2になりがちです。

昨今、歴史ある大企業がデジタル化の推進のために、CDO(Chief Digital Officer)やCIO(Chief Innovation Officer)を採用しようとしたり、デジタル化のための専門の組織を創る動きがあります。

一方、なかなか良い人が見つからなかったり、役職や部署を創っても、既存事業のメンバーとぶつかってしまい、大企業としてのアセットと、ベンチャー的な人材と、双方の良さが活きる形をなかなか見出すことができない、というような話を耳にすることがあります。

こうした事例などは、歴史があり守るべきものも多くモード1の重力の強い企業に、モード2がなかなか定着しない事例であると言えます。

それでは、どのようにして「バイモーダルIT」の壁を乗り越えればよいのでしょうか。

【次ページ】小野和俊流「バイモーダルIT的組織運営」

関連コンテンツ

PR

PR

PR