- 会員限定

- 2016/11/14 掲載

厚労省が「女性活躍推進法の今」を解説、「えるぼし認定」が公共調達で企業を有利に

クリーンフォーラム2016レポート

「労働人口を維持」するために「活躍」を期待される女性たち

雇用均等・児童家庭局

雇用均等政策課 均等業務指導室

啓発指導係長

山岸 隆太郎氏

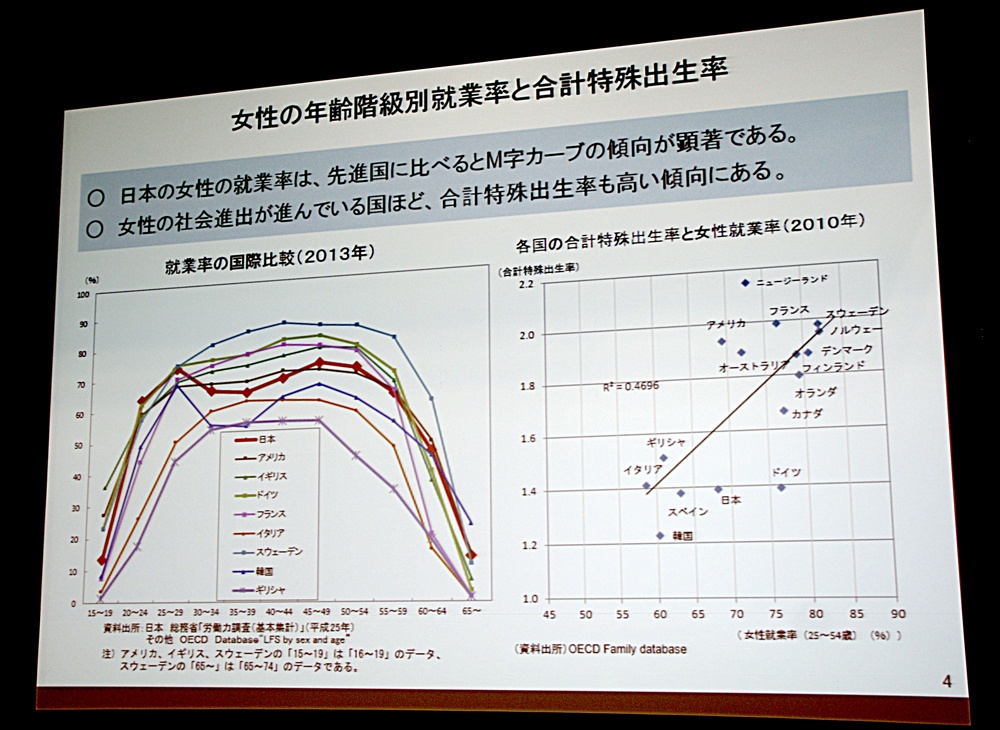

2015年時点で女性就業人口は274万人、就業率は43.9%。世界各国との比較ではまだまだ低く、年齢層別就業率に見ると、グラフは見事にM字カーブを描く。

結婚、妊娠、出産を機にいったん退職する女性の中には、その後復職する人もいる。しかし、その場合、パート・アルバイトなど、非正規職としての復帰も目立つ。さらに、役職者における女性の割合を見ると、日本は12.5%とかなり水準が低い。なぜ日本において役職者が少ないのか。

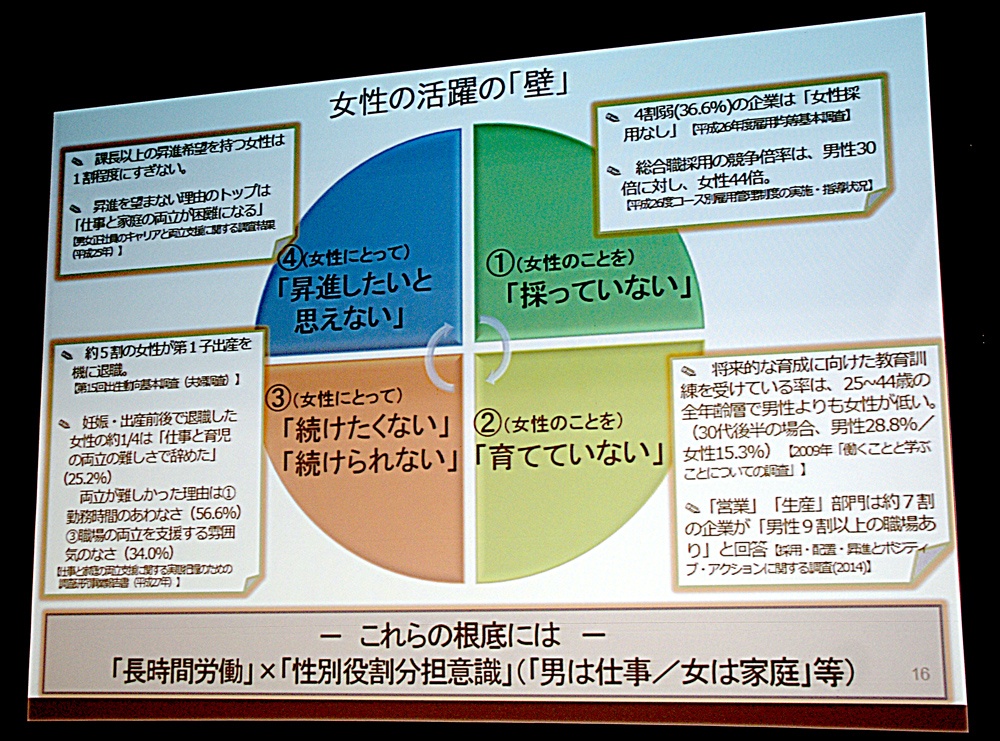

「そもそも女性をそれほど採用していない、女性を役職者候補として育成していない、男性と女性で人員配置に大きな偏りがある、続けたくても会社が続けられる環境にない、仕事に割く力・時間を求められ、家庭との両立が難しくなるため昇進したくないなど、さまざまな理由が考えられます。こういった状況を踏まえ、わが国としてなすべき施策として立法化したのが女性活躍推進法です」(山岸氏)

あらためて確認する「女性活躍推進法」

女性活躍推進法はその名のとおり、日本において女性の職業生活における活躍をさらに進めるべく定められた法律で、国や地方公共団体、労働者が301人以上の民間事業主は以下の事項を実施しなければならない(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)。1. 状況把握・課題分析

組織における女性の就業状況の現状を把握・分析して改善すべき事情を抽出する。把握する事項として同省では、 ①女性採用比率、②勤続年数男女差、③労働時間の状況、④女性管理職比率の4つを基礎把握項目として挙げている。

2. 行動計画の策定・公表

上記の状況把握・分析を踏まえ、組織として定量的目標や取り組み内容を決定し、「一般事業主行動計画」を策定する。たとえば、「現在、女性管理職比率が10%だが、2~5年の間に30%まで上げる」といった具合だ。そして、公表する(労働者が301人以上の民間事業主は厚労省への届け出義務あり。取り組みの実施、目標達成そのものは全組織で努力義務)

3. 女性の活躍に関する情報の公表【次ページ】「女性活躍推進法」の義務を守らない企業はどうなる?

2とは別に、省令で定める項目の中から、事業主が選択して組織の女性の活躍に関する情報を公表する。この省令で定める項目の中には、たとえば、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、男女別の再雇用又は中途採用の実績などがある。ここで公表を決定した情報は、厚労省が開設した「女性の活躍推進企業データベース」で公開される。

関連コンテンツ

PR

PR

PR