- 会員限定

- 2012/09/14 掲載

シグマクシス 大原聡氏インタビュー:イノベーションを促すコミュニケーション環境と基盤を創る

過去のベストプラクティスを繰り返していては生き残れない

パートナー/戦略サービス リーダー

大原 聡 氏

大原氏は、ベイン・アンド・カンパニーとゴールドマン・サックスを経てベンチャー企業を立ち上げ、売却後にブーズ・アンド・カンパニー、ローランド・ベルガーなどでも活躍したのち、現職のシグマクシスに至る。

数々のコンサルティング経験を重ねてきた大原氏は、外圧が強まり変革を迫られている今こそ、イノベーションに正面から取り組むチャンスと提案する。

「これまでのイノベーションは、技術者の偶然の発見や先鋭的なベンチャー企業のなせることと考えられてきた。世の中をリードするインターネット企業等はその例として挙げられがちだ」。だが、たとえばグーグルは著しい成長を遂げた後も、継続して新しい価値を創造し続けている。

「イノベーションをおこし続けて成長する企業には、創造性を育む環境があり、それを維持する努力がなされている。意図的にイノベーションを起こすための方法論も確立されている」。属人的なイノベーションには限界があるが、組織としてイノベーションのアプローチを確立できれば、大胆な変化への対応と事業価値の創造が可能になる大原氏は言う。

知の循環を促すネットワーク型コミュニケーション

では、イノベーションを作る方法論とは何か。それは、「ネットワーク型のコミュニケーションを機能させること」と大原氏はコメントする。過去のデータを収集してベストプラクティスを模倣することで、効率よく業務は改善できる。しかし、それだけでは創造的な事業アイデアの創出や価値創造は生まれにくい。

一方のネットワーク型コミュニケーションでは、対話による情報が継続的かつ相互に交換、合成される。これによってヒトのもつ暗黙知の融合も促進され、イノベーション創出の機会も増える。

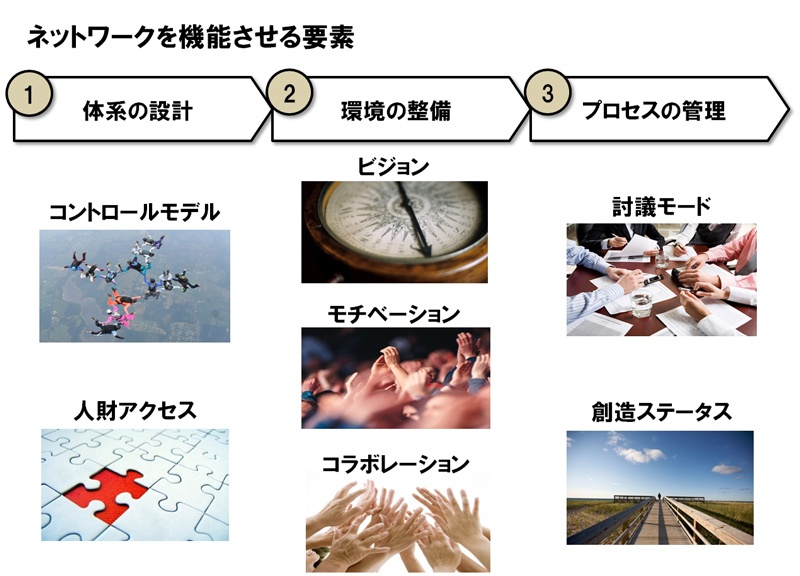

ネットワーク型コミュニケーションを機能させるために必要な要素は、「体系の設計」「環境の整備」「プロセスの管理」だ。まず、ネットワーク運営ための約束事(プロトコル)や各自の貢献期待を設定し、適切な人財を結びつける(体系の設計)。次に、ビジョンを設定してモチベーションを向上させ、コラボレーションを醸成させる環境作りをする(環境の整備)。そして、効果的なアイデアの発散と集約を繰り返しながら、段階的に現実性をもった事業構想へとステップアップさせる(プロセスの管理)。

【次ページ】ネットワーク型コミュニケーションがうまくいかない2つの理由

関連コンテンツ

PR

PR

PR