- 2010/05/12 掲載

【13日・14日開催!】富士通フォーラム2010で最先端の技術を体験する

富士通フォーラム2010 直前レポート

クラウドを支える最先端技術から身近な生活における応用例まで

イベントフロアは「ICT/クラウド」「データセンター」「インテリジェント社会」「環境」「経営/グローバル」「ユビキタス・フロント」の6つのエリアに分けられている。純粋なICTの最先端技術のほか、太陽光発電や、高知で行なわれている市民参加型のCO2削減事業など、大規模で実践的な環境への取り組みも紹介されており、富士通グループのカバーする分野の広さを実感させる。

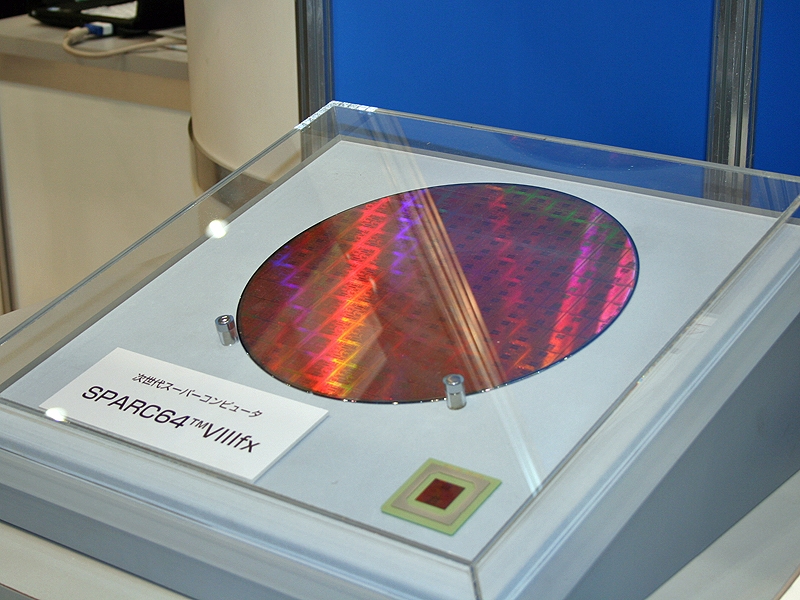

大きなスペースを割いて展示されていたのは、やはり「ICT/クラウド」エリアだ。プライベートクラウドの構築や運用を効率化する仕組みや、SaaSを含むオンラインサービスの活用事例などが数多く展示されていた。今現在すぐに利用できるものだけでなく、中には現在構築中のスーパーコンピュータに関する展示なども用意されていた。実際に開発中の基盤やCPUを約100個搭載する実際のラック、最新世代のCPU SPARC64VIIIfxも展示されており、普段は目にすることのない製品群を間近に見ることができる。

クラウド技術の展示の中で目を引いたのは、2010年10月に本格運用が始まると紹介された、オンデマンド仮想システムサービスのデモンストレーションだ。いわゆるIaaSで、ログイン、サイジング、見積もり、申し込みまで数ステップの操作のみで、クラウド上にリソースを確保できる。仮想システムの立ち上げまでをすべてセルフサービス化することで、仮想システムの立ち上げに必要な時間は数分でしかない。実際のデモンストレーションを見ると、サーバ機器を購入して設置、設定するオンプレミスのシステムとは比較にならない手軽さが実感できるだろう。手軽なだけではなく、利用時間をビジネスタイムに限定するなど、柔軟なリソース設定が可能なのも面白い。利用料金は時間単位で課金されるため、本当に必要なときにだけ必要なリソースを確保することで、コストを低減できるという。

生活者の目線で楽しめる新技術も多数展示

富士通フォーラム2010は「夢をかたちに ‐shaping tomorrow with you‐」をテーマにしている。まさにこの言葉の通り、展示されている技術は遠い未来のものではなく、間もなく生活者の手に届きそうなごく身近なものが多い。エンドユーザーの視点で興味深かったのは、5月6日からトヨタ プリウスなど数車種にオプション搭載されている「マルチアングル全周囲モニター」だ。自動車の前後左右に設置されたモニターカメラの映像をデジタル処理し、さらにCGで自車映像を加えるなどして3D化して表示するというもの。運転席にいながら、周囲の様子を好きな角度からぐるりと見渡すことができる。他社にも類似技術はあるが、平面ではなく3D処理される点が新しく、周囲の障害物を直感的に把握しやすい。富士通研究所、富士通セミコンダクター、富士通テンで共同開発しており、まさに富士通グループ全体の力を感じさせる。すでに製品化され手に入る技術だが、実際のデモンストレーションを見ると一種の近未来感をも覚えるので、興味のある方はぜひ「インテリジェント社会」エリアで実際にご覧いただきたい。

「ユビキタス・フロント」エリアからも、エンドユーザー視点で面白かったものを1つ紹介したい。「3Dカメラ搭載パソコン」だ。映画やテレビで身近になった3D映像だが、いずれも鑑賞用の技術ばかりが先行しており、コンシューマレベルで手軽にコンテンツを作成できる製品はまだ少ない。今回展示されている3Dカメラ搭載パソコンはディスプレイ上部にカメラを2機備え、視差を利用した3D映像を撮影できる。鑑賞に3Dメガネを使用するタイプだが、自然な3D映像を手軽に楽しめることを確認できる。

新時代のインターフェイスというつながりでもう1つ紹介したいのは、「人に優しい端末」を目指して作られたという「子ぐま型ソーシャルロボット」の展示だ。ディスプレイやスピーカではなく、まさにぬいぐるみの子ぐま形をしたユーザーインターフェイスで、介護や保育現場での利用が想定されているとのこと。子ぐまの鼻先部分にカメラが内蔵されており、人の顔や動きを認識して反応動作する。両腕、両足、首、まぶたなどが動くようになっており、愛らしい動作を見せる。硬質で機械的なインターフェイスが苦手な人でも触れやすいインターフェイスだ。インターネットを経由したアプリケーション提供も視野にあり、体操を行うデモンストレーションが実演されている。

そのほかにも経営、生産、顧客の見える化で農業経営を支えるクラウドサービスや、地域社会の情報化を支援するハイパーローカルメディアの展示など、実践的な展示が多い。いずれの展示も、研究所の中だけで磨かれる机上の理論ではなく、フィールドに根ざした研究、活動が結実したもの、あるいは結実しつつあるものだけに、説得力を持っている。参加は無料なので、社会にどのようにICTが浸透しつつあるのかその最先端を知るためにも、ICTに携わる方にはぜひ足を運びんでいただきたいイベントだ。

関連コンテンツ

PR

PR

PR