デンソー 成迫氏が語る「ニューノーマル」のDX、“完全リモート”で開発速度が上がったワケ

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

自動車業界は「100年に一度」の大変革期を迎えた

人口減少社会の日本で企業が非連続な成長(イノベーション)を実現するには、ITとビジネスを両輪で進めるデジタルトランスフォーメーション(DX)が必要だ。成迫氏は、「DXへの変化のスピードは、思っているよりも早いようです」と指摘。その例としてこれまでハードウェアの多機能化、高機能化を志向してきた日本の製造業を挙げた。日本の強みだった製造業は現在、GAFAをはじめとする巨大テック企業が構築したプラットフォームによりコンテンツやソフトウェアを牛耳られた結果、ハードの「コモディティ化」が発生してしまい、競争力を失うことになった。

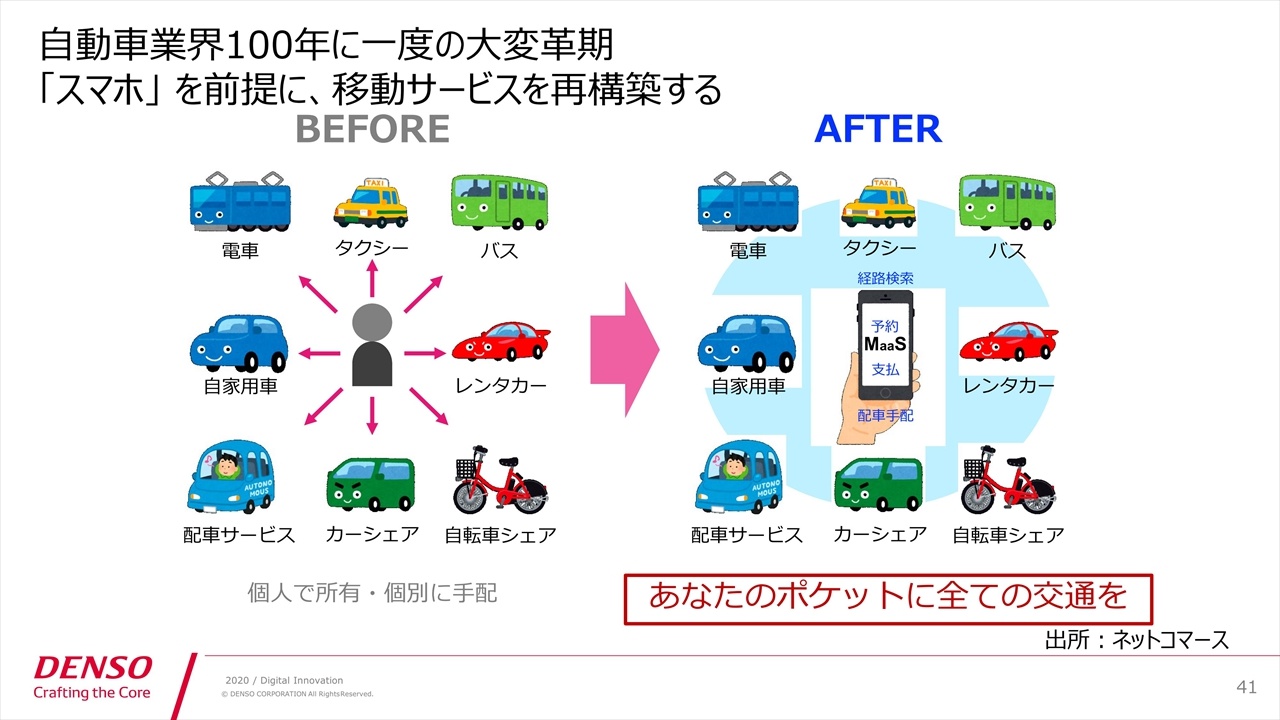

そして、これと同じようなことが「100年に1度の大変革期」という自動車産業でも起こり得るという。成迫氏は「自動車をめぐる大変革の1つがMaaS(Mobility as a Service:サービスとしての移動手段の提供)です」と述べる。

ドア・ツー・ドアの移動に対し、サービスを組み合わせて1つの移動サービスと捉えるMaaSが整えば、これまで個人が所有、または個別に手配してきたさまざまな移動手段を、スマホ1つで利用できるようになる。スマホを前提に経路検索から配車手配、決済までさまざまなデジタルテクノロジーを駆使して移動サービスを再構築することが求められているのだ。

MaaSに対応するため、デンソーでも、ディスラプターと呼ばれる破壊的イノベーションの担い手と同じような道具、文化を構築する必要性があったという。では、成迫氏はどのように組織を再構築し、コロナ禍のようなアクシデントにも対応できる環境を作ったのだろうか。

デンソーの「イノベーション創出組織」とは

破壊的イノベーションの担い手と同じような道具、文化を構築するためにデンソーが取り組んだこととは何か。それは、デザイン思考やサービスデザインなど「ゼロからイチを創る」発想や、クラウドネイティブ、オープンソースの活用による「早く、安く作る」基盤、そして、内製化、アジャイル開発など「作りながら考え、顧客とともに創る」文化、組織作りである。

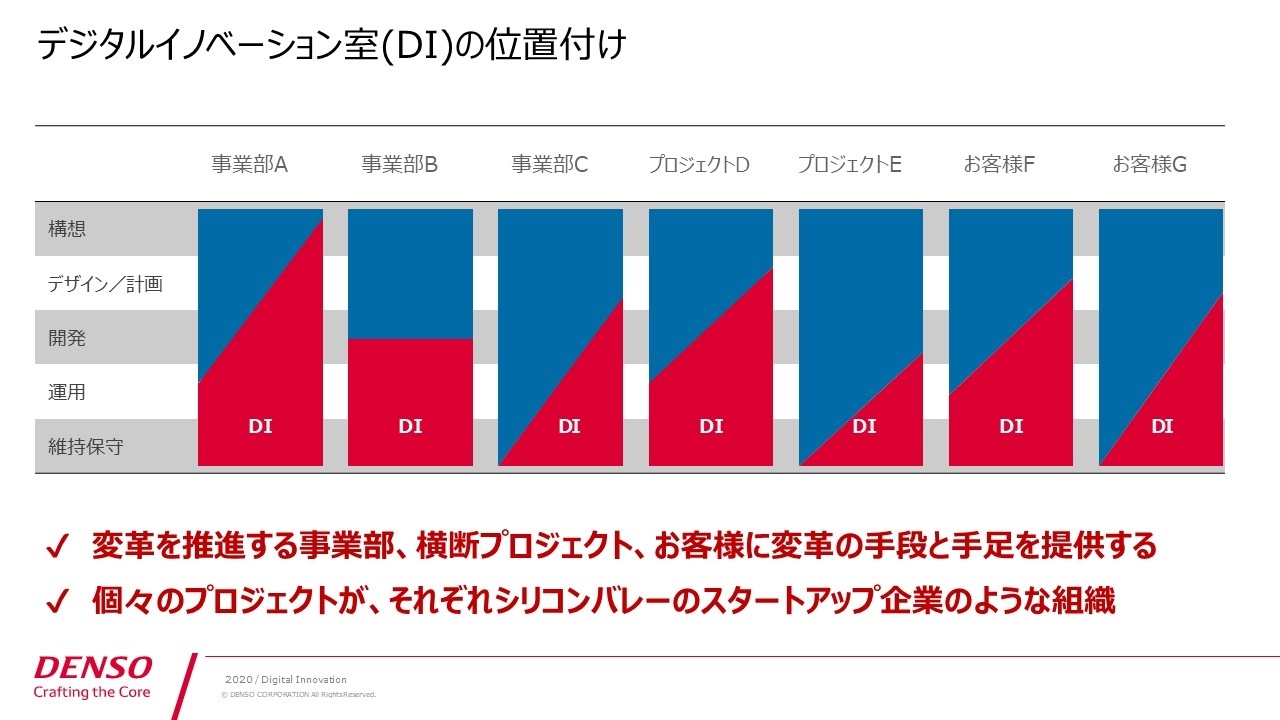

こうした背景から、2017年にデンソーに新設されたのがデジタルイノベーション室だ。創設メンバー2人と社内公募の1人、キャリア採用入社の1人の4人体制で、新横浜駅近くに拠点を開設、徐々に組織を拡大し、現在は10の開発チーム、100人を擁する組織となった。

デジタルイノベーション室の位置付けは「変革を推進する事業部、横断プロジェクト、お客さまに変革の手段と手足を提供する」ことにあると成迫氏は話す。構想やデザイン/計画、開発、運用、維持保守といった機能、リソースを必要に応じて提供していくことで「個々のプロジェクトが、それぞれシリコンバレーのスタートアップ企業のような組織をつくる」ことを目指しているという。

重要な考え方がアジャイル開発と内製化だ。成迫氏は「日本の製造業とアジャイル、スクラム開発は本来、親和性が高いのでは」と述べる。

開発においては、「顧客が本当に必要だったモノをいかに早く見つけるか」が大事であり、そのためには、まずプロトタイプを作り、顧客にレビューしてもらうことで、コストもスピードも大幅に削減することができるからだ。

デジタルイノベーション室でのアジャイル開発の実践を振り返ると、コロナ禍以前は、プロダクトオーナー、ステークホルダー、デベロッパーがプロジェクトルームに集まり、徹底議論しながら開発を推進してきた。

「清書した議事録ではなく、ホワイトボードと付箋紙が“常に正”であり、記録はホワイトボードを写真撮影したもので、プロジェクト横断での勉強会も頻繁に実施されました。スタートアップ企業のように常時“ワイガヤ”で開発を行う状況は、まさに3密でした」(成迫氏)

コロナ禍のリモート移行にもかかわらず、開発生産性は低下せず

そこにコロナ禍が起こり、デンソーでも3月27日から全員リモート在宅でのスクラム開発に移行した。コミュニケーションについては、「従来のSlackに加えて、常時Zoomつなぎっぱなしにし、メンバーに声をかければすぐに反応できる状態にし、開発で滞っている状態を仲間が把握できるようにした」という。また、ステークホルダーとのコミュニケーションは、Microsoft TeamsやZoomでコミュニケーションを図り、チームによっては、朝昼夕の3回、15分ミーティングを実施するなど、従来の密度を維持している。

また、ホワイトボードと付箋紙に代わるものが、オンラインホワイトボードサービス「Miro」とタスク管理ツール「Microsoft Planner」だ。

そして、開発環境は、開発ルーム内のPCへVPN経由でリモート接続し、「Amazon WorkSpaces」による仮想デスクトップ環境での開発環境に移行した。開発メンバーはコーディングのリアルタイム共有を可能にする「VSCode Liveshare」などのツールを使い、リモートから複数人でプログラミングを行っているという。

その結果、開発生産性は、リモート環境への移行当初は下がったものの、その後は向上し「コロナ前と比べても、逆に向上したケースも少なくない」とのことだ。

「学び」もリモートで

さらに、2020年4月に入社した新入社員の研修も変わった。恒例の3カ月間の工場実習ができなくなったため、他に有意義な研修を行おうと、をデジタルイノベーション室で「DXリテラシー」に関する研修プログラムを作成し「すべて在宅でオンラインで実施」した。これは、DXに必要な基礎知識や技術、マインドセットの習得を目的に、新入社員329人を対象に9日間の日程で行われたもので、特に、5日目から8日目は「Project Based Learning」(PBL)として、アジャイル開発およびスクラムのワークショップが実施された。

ワークショップは、新入社員329人を56チームに分け、実際にプロダクト開発を実施するもので、先輩社員のメンター40人が各チームをサポートした。具体的には「Withコロナ × ○○」をテーマに、ターゲットユーザーを選定、課題の抽出し、ソリューションを検討、それを自ら実装するところまでを行ったのだ。

1dayスプリントを実践し、ユーザーの声を取り入れながらプロダクトの開発を推進し、最終日にはデモデイが開催された。

「たった4営業日で取り組んだにもかかわらず、ほとんどのチームが “体験できるデモ”をつくり上げて、オンライン上で500人弱の参加者に対してデモを実施することができました」(成迫氏)

たとえば、「Withコロナ × バーチャル旅行/おでかけ系」「Withコロナ × マスク系」「Withコロナ × 自粛生活での自炊支援系/食事支援系」などのアイデアが発表され、デモデイに参加した先輩社員や役員からは、4600件のコメントやフィードバックがあった。

なお、オンライン研修で使ったツールは、AWSをはじめクラウド環境を駆使し、音声コミュニケーションとテキストチャットの同時併用で「合理的、効率的に実施することができた」とのことだ。

成迫氏は、「デジタルネイティブ世代の新入社員は、情報系の学部出身でなくても、さまざまなクラウドサービスの活用に慣れており、ツールの使い方を教えることなく、クラウド環境を駆使して短時間にプロダクトを開発できる」と説明。

今回の経験と得られた成果をもとに、「今後も社内に“シリコンバレー流”の変革に即応する組織を創っていきたい」との抱負を述べた。