- 2022/06/13 掲載

見えづらいweb3の震源地、元MIT所長 伊藤穰一氏が旧山古志村に注目のワケ

デジタルガレージ 取締役 共同創業者 チーフアーキテクト

千葉工業大学 変革センター長

デジタルアーキテクト、ベンチャーキャピタリスト、起業家、作家、学者として主に社会とテクノロジーの変革に取り組む。民主主義とガバナンス、気候変動、学問と科学のシステムの再設計など様々な課題解決に向けて活動中。2011年から2019年までは、米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの所長を務め、2015年のデジタル通貨イニシアチブ(DCI)の設立を主導。また、非営利団体クリエイティブ・コモンズの取締役会長兼最高経営責任者も務めた。2016年から2019年までは、金融庁参与を務める。

前編はこちら(この記事は後編です)

分散して見えづらいweb3の「震源地」はどこか?

実際にweb3の変化はどこで起こっているのか、さっぱり分からない、という意見も聞かれます。現在、web3の主体は、アントレプレナーやエンジニアたちが担っている場合がほとんどです。彼らがシリコンバレー、ドバイ、スイス、シンガポールなど規制が比較的緩い地域に分散してしまっていて、どんな変化が、どこで起こっているのか見えづらくなっているのです。

珍しいところではマイアミにも多く見られます。日本にも彼らみたいな存在がいないわけではありませんが、数がごく限られていますし、拠点を海外に移す企業も増えています。

最近、日本の有名企業でも「NFT」や「メタバース」に乗り出すというニュースが聞かれるようになってきました。ただ、どれもバズワードをなぞっただけのプロジェクトで、本当に世の中に革新をもたらすようなものはあまり多くありません。こうした状況は実は日本だけでなく、米国をはじめ、世界を見渡しても同じことが言えます。

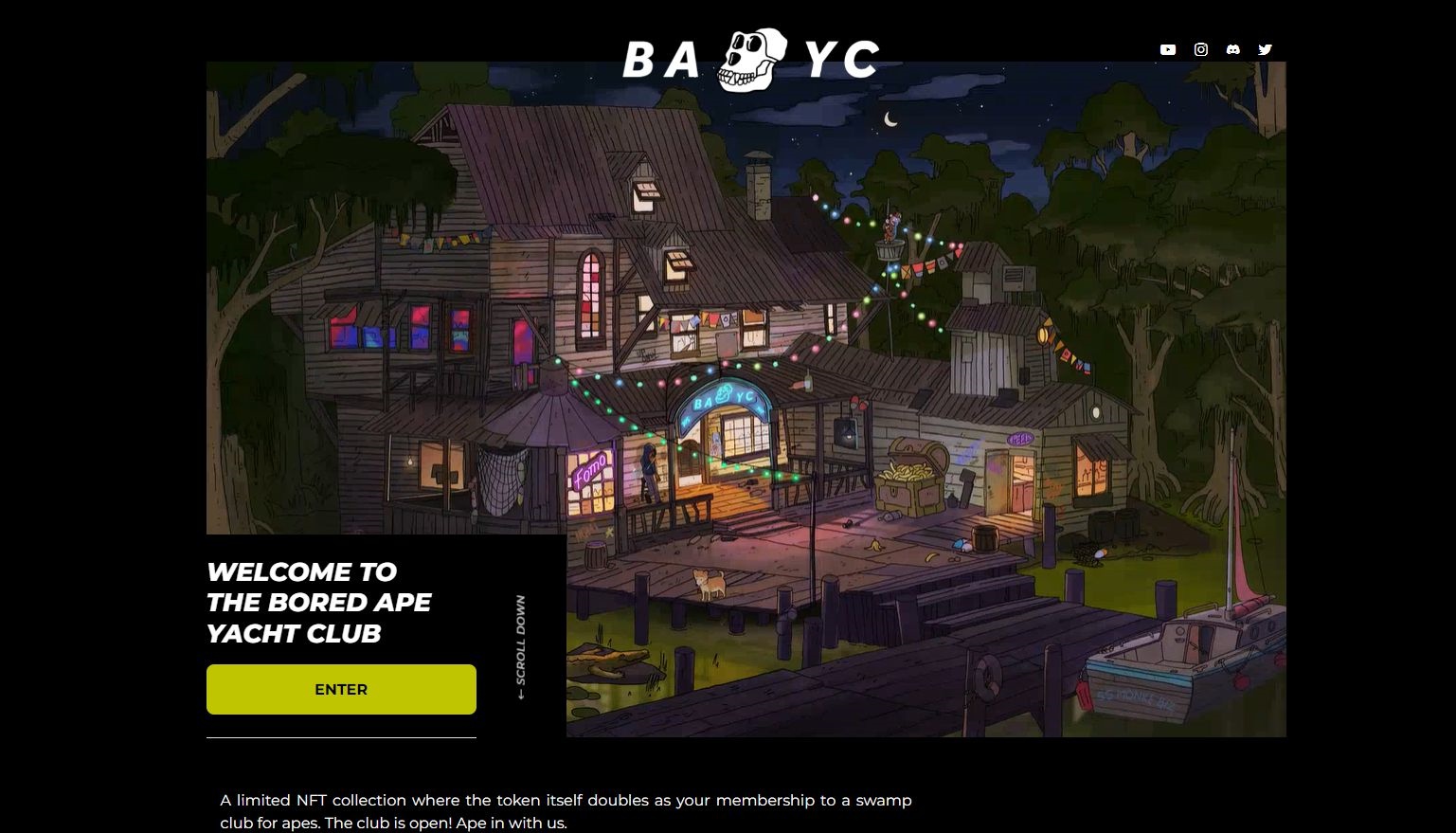

そうした中でも私が注目しているのは、猿をモチーフにしたNFTコレクションで知られる米企業「Bored Ape Yacht Club(BAYC)」です。

BAYCは、プロフィール画像向けのサルの画像のNFTコレクションとして有名になりました。同プロフィールの画像は高額でやり取りされており、著名人も利用しているため、今やそれを使うことが一種のステータスになっています。

このサービスの概要だけ見たことのある人は「いまはこういうのが人気なんだ。ふーん」くらいにしか思っていないかもしれません。ですが、事態は単なるNFT、個人の好みの範囲をはるかに超えてきています。

彼らが面白いのは、単なるNFTを発行するだけでなく、Bored Apeという1つのコミュニティをつくり、メタバースにし、ApeCoinという経済圏を構築して、プラットフォーマーと戦おうと試みているところです。

日本の動きで注目すべき「地方創生NFT」

日本でも面白い動きが出てきてきました。新潟県長岡市にある山古志地域(旧:山古志村)は、現在、村民800人ほどのコミュニティです。2004年に発生した中越地震で覚えている人も多いでしょう。

その山古志が2021年12月、地域活性化の一つとして、山古志特産の「錦鯉」を描いたNFTアートを販売しました。購入者には「デジタル住民票」が発行され、投票権や地域活性化プロジェクトの参加権利を与えられるというものです。

このままいくと消失しそうな村が、NFTを通じて世界中からリアル村民数を超えるデジタル村民を呼び込み、地域活性化につなげた面白い試みです。

ほかに注目しているのが、トークン化されたカーボンクレジット(排出枠)というものもあります。これは別のDAO(分散型自律組織、詳しくは前編で解説)で購入したカーボンクレジットを、トレジャリーと呼ばれる金庫のようなものに保管していくというDAOです。

DAOがカーボンクレジットを買い込むほどに、炭素市場のカーボンクレジットは減り、需要と供給のバランスの関係でカーボンクレジットの価格が上がっていきます。すると企業からすれば、高騰したカーボンクレジットを買うよりもCO2削減に取り組んだほうがコスパがいい、となるので、結果的に地球温暖化の抑制につながるというわけです。

炭素市場は資金力が必要となるため、これまで国や大企業でなければなかなか参入できませんでした。しかしトークン化すれば、一般の人でも広く参加できるようになるのです。

あと面白いところでは、チャリティや研究費を集めることを目的としたDAOの動きも生まれてきています。

トークノミクス(トークン経済圏)には優れた面がある一方で、リスクもあります。たとえば、中央集権力が弱まることで、いま以上にコントロールできなくなる恐れがその一つです。また、日本では法律上、規制緩和が起きないとできないことがたくさんあるのも事実です。

まだ仕組みとして進化の途中にあるのは事実ですが、しかし、一部の人たちの流行を超えて国民の多くがweb3に参入したら、世の中が変わっていく可能性は十分にあるでしょう。

日本の主要産業の一つであるコンテンツビジネスはNFTと相性がよく、web3の恩恵を受ける産業は多いと思います。

ソニーはかつてウォークマンや音響機器を作るメーカーでしたが、いまはゲームやアニメなどコンテンツに強い会社に変貌しました。銀行も従来のような現金を預ける企業としての価値を失い、金融にまつわるサービスを提供するコンシェルジュのような、まったく違う業態になっているかもしれません。

【次ページ】web3を早く感覚的に理解して、想像できるぐらい勉強しておこう

関連コンテンツ

PR

PR

PR