- 会員限定

- 2020/03/11 掲載

国際調査が示す、日本企業が「データ駆動型経営」で“後れを取る”ワケ

-

|タグをもっとみる

データ活用力の差はユースケースに現れる

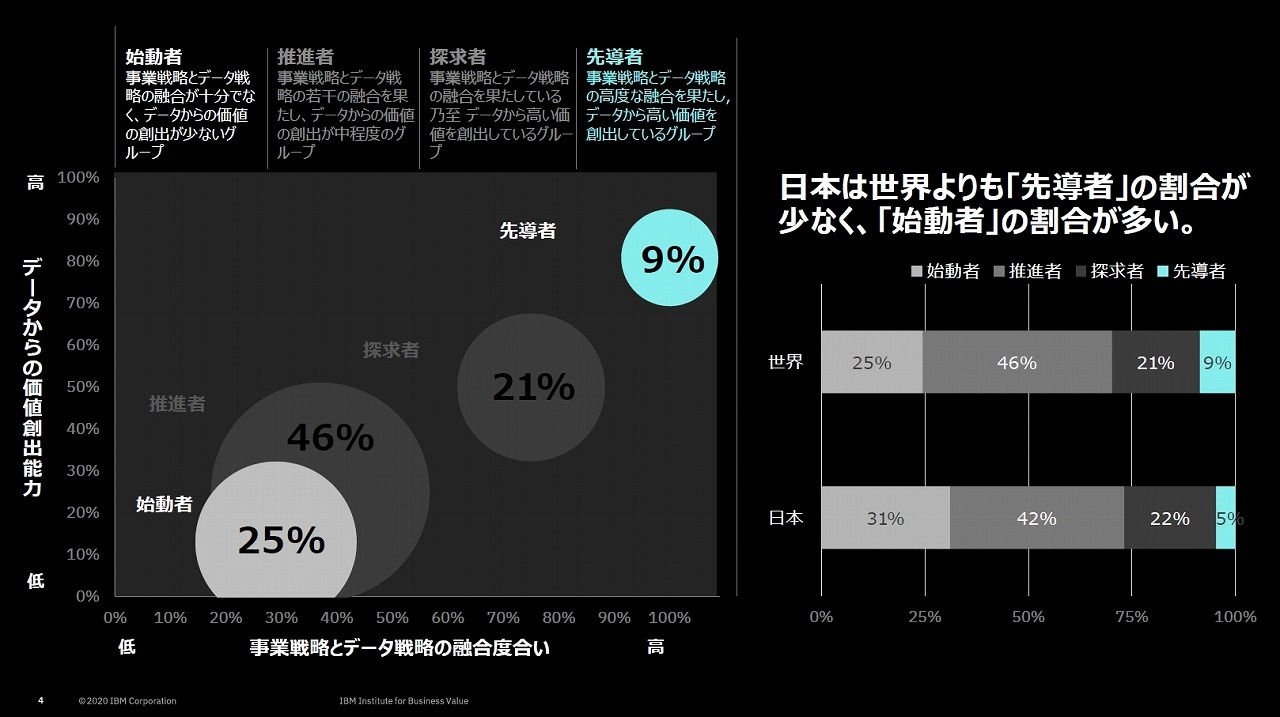

IBMによると、デジタル化は企業や個人のファイアウォールの外側にあるデータを活用する第1章から、ファイアウォールの内側に保有する“虎の子のデータ”を活用する第2章に進展している。活用するデータが、インターネット上などを流通するものから、個人や企業に関する機密情報になってきたということだ。ところが、グローバル経営層スタディ調査によると、「事業戦略とデータ戦略の高度な融合を果たし、データから高い価値を創出している」先導者の割合は、グローバルの9%に対して、日本は半分の5%だった。逆に「データからの価値の創出が少ない」始動者が、グローバルより6ポイントも多い31%を占めた(図1)。

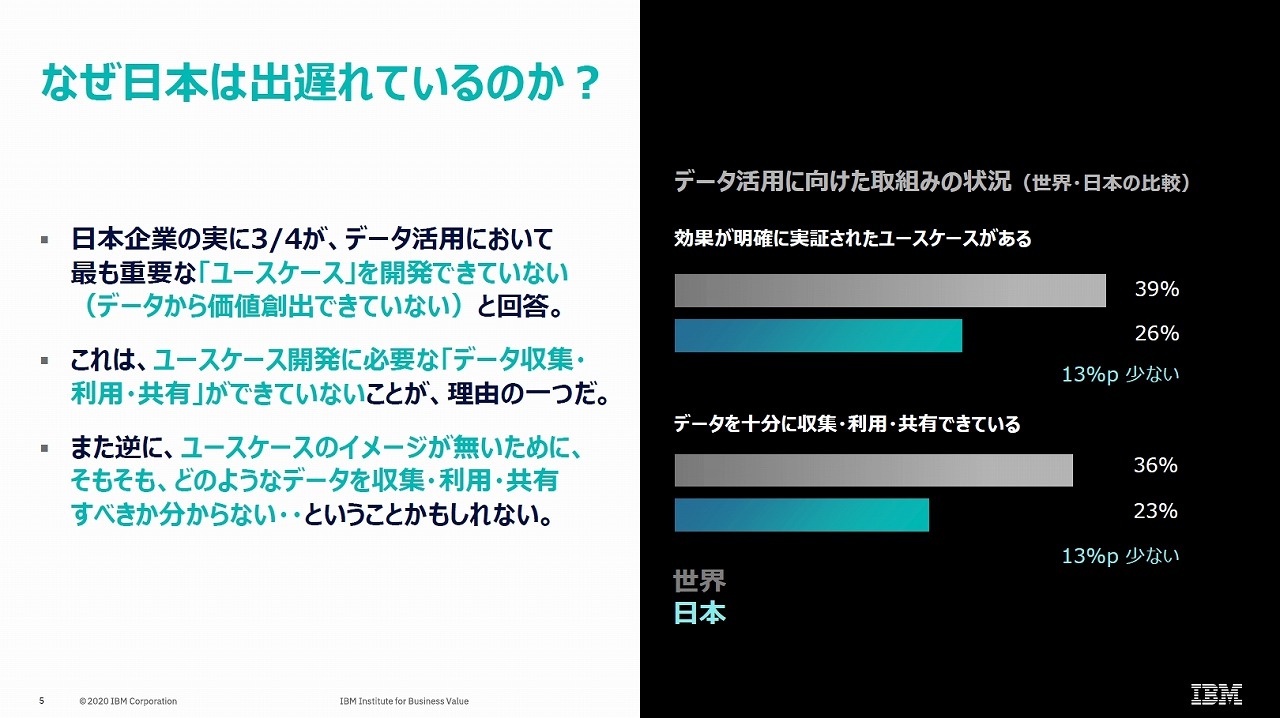

岡村氏は「データ活用における最も重要なユースケースの開発ができていない」と、課題を指摘する(図2)。同調査からも、「効果が明確に実証されたユースケースがある」との回答は、日本はグローバルより10ポイント以上低い26%だった。「こんなシステムにすれば、こんな効果が生まれるだろう」というユースケースのイメージがわかないことから、必要なデータの収集や利用、共有もできていないという。

笑った回数に課金するコメディ劇場

そこで、日本IBMは3つのデータ活用戦略を提案する。1つめは、「アウトプットからアウトカムへ」という顧客との関係性からの価値転換だ。簡単に言えば、モノやサービスとの取引から生まれる価値ではなく、データ活用による成果で価値を評価することだ。岡村氏は、海外のあるコメディ劇場が増税による来客数の急減に対応した例で説明する。打った策は、お客さんが劇場で1回笑ったら、たとえば30セントを課金する料金体系にしたこと。価値はチケットではなく、笑いそのものにあるからだ。結果、来場者が戻ってきたという。「チケットは指定席を購入する権利になるが、それを笑いというアウトカムで評価した」(岡村氏)

日本での事例には、公文教育研究所が手がけた認知症の進行速度抑制に向けた成果報酬契約があるという。具体的には、同社が高齢者の認知症予防のための「学習療法」と「脳の健康教室」を無償提供し、自治体が予防の成果に応じて報酬を支払うというもの。

つまり、介護というサービスではなく、健康そのものをアウトカムにしたのだ。自治体にとっては医療費の削減に、公文にとっては学習塾のノウハウを生かした新たなビジネスの創出に、それぞれなる。

“虎の子のデータ”を活用する第2章の事例もある。虎の子のデータとは、顧客や社員、身体、病歴といった機密性の高いミッションクリティカルな情報のこと。

たとえば、ある医療機器メーカーが糖尿病患者の血糖値データを24時間クラウドに送信し、人工知能(AI)が3時間後の血糖値を予測し、スマホと連動した装置からインシュリンを自動投与するといった具合だ。

「こうした虎の子のデータを扱うのは、信頼関係が前提になる」と岡村氏は説明する。個人情報などのデータを悪用する人や権利を侵す人がいるからだ。個人情報の取り扱い方に、最善の注意を払うのは当然のこと。企業も個人も、信頼できない企業との取引を拒むだろう。

つまり、信頼できる企業にはどんどんデータが集まり、より高い付加価値を提供できるようになる。岡村氏は「信頼が事業の優勝劣敗になる」と、信頼を失った企業は淘汰されるとみる。大学生らの同意を得ずに、就活情報を使って内定辞退率をAIで予測し、企業に販売したのはその典型だろう。

【次ページ】予算・計画主義から価値・実行主義への変革

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR