- 会員限定

- 2019/09/10 掲載

なぜ経産省が“口を出す”のか?「2025年の崖」レポート作成者に聞く

レポート作成者に聞く「2025年の崖」

-

|タグをもっとみる

システムは老朽化し、管理者は去る

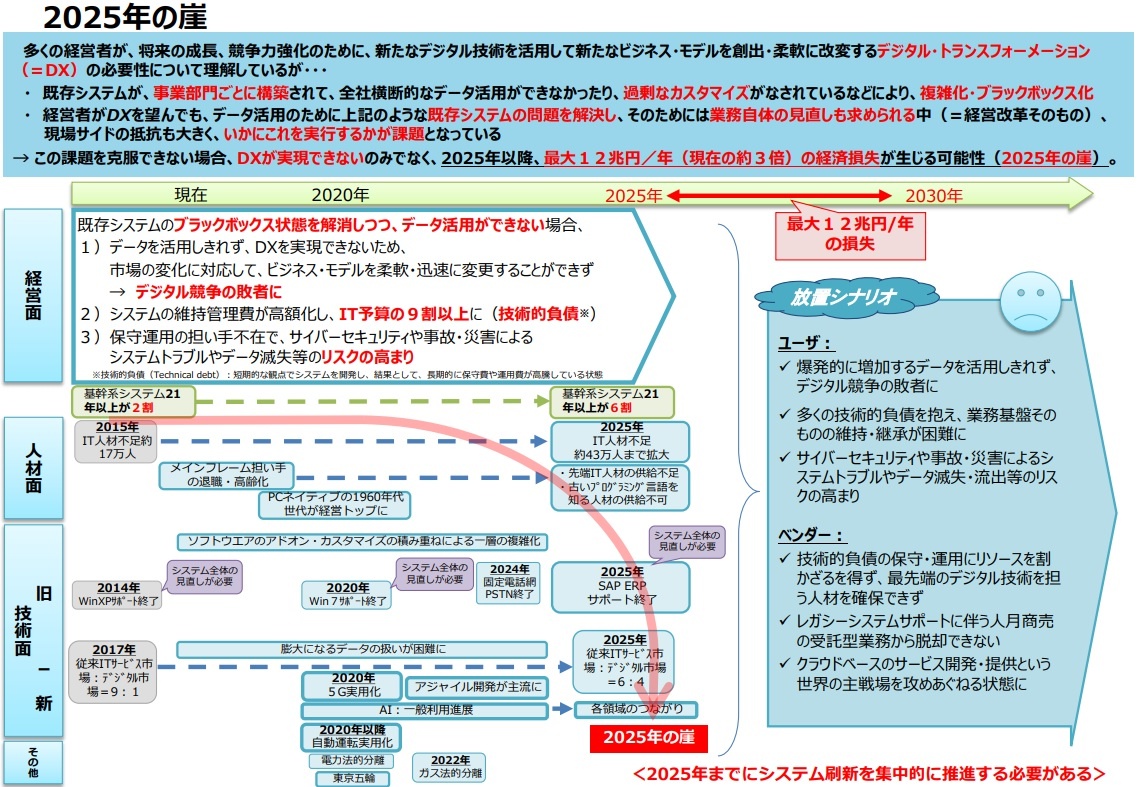

──経済産業省では「2025年の崖」をどのように捉えていますか。中野氏:2025年の崖と我々が呼んでいるものは、大きく2点ポイントがあります。

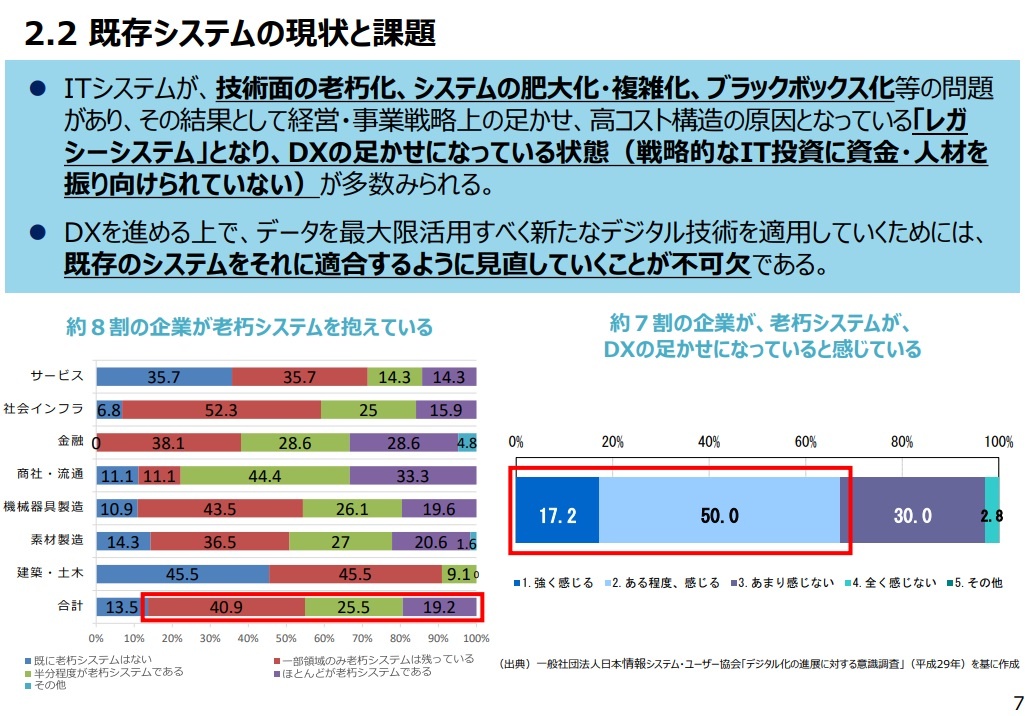

1つ目は、今、日本の企業は、基幹系システム、情報システムの老朽化という問題を抱えている点です。この老朽化したシステム、いわゆるレガシーシステムの問題は、古いシステムでもう維持管理が容易ではなくなっており、その維持管理費用がどんどん膨れ上がっています。

2つ目は、クラウドやAI、IoTなどの新しい「デジタル技術」への対応です。デジタル化が進むことで、システムの開発では、アジャイル開発も進んでいます。

今後、5G(第5世代移動通信システム)がより一般に提供されるようになると、そのデータの量が格段に増え、データ管理や活用できていないと、ビジネスが成り立たなくなる時代が来るでしょう。

このままレガシーシステムを使い続け、システムの刷新を怠っていると、維持管理費用は膨れ上がり、新しいデジタル技術も導入できないという悪循環に陥る可能性があります。

その一方で、最先端のシステムに入れ替えたり、最初から最先端のシステムを利用している企業は、維持管理コストも低く抑え、どんどん新しいデジタル技術を入れて、ビジネスを進化していけます。

2020年代前半は、AIや5Gなどの最先端のデジタルテクノロジーが次から次へと出てきます。こうした第4次産業革命が進む中、これらの技術を利用できる企業と、レガシーシステムを放置して進化できない企業との差が決定的になってしまうでしょう。経済産業省では、このような状況を「2025年の崖」と呼んでいます。

──端的に一言で言えば、老朽化したシステムの問題が噴出、爆発するのが2025年ごろだということですね。とはいえ、この課題は以前から指摘されていました。なぜこのタイミングで注目されているのでしょうか?

中野氏:20年前は、企業はホストコンピュータを使っており、当時はオープン化に対応することが求められました。これが最初の「波」です。第二の「波」はクラウドが注目されてきたころです。いま、あらためて注目されているのは、クラウド化の流れが大きいでしょう。

もう1つ、注目されている理由は、デジタル技術により、最先端の情報システムを柔軟に使い勝手のよい形で利用できるようになったことです。こういった中でも、日本企業の多くは、第4次産業革命の恩恵を十分に活用しきれずに、デジタルトランスフォーメーションの波に乗り遅れているのが現状です。

もちろん、早く新しいシステムを導入したいし、デジタルトランスフォーメーションの波に乗り遅れたくない。しかし、現実としてできないという問題があります。特に、1960年代後半から70年代といった時期から、いち早く情報化に取り組んできた企業ほど苦しんでいます。日本企業は、世界に先駆けて、情報化を頑張ったんですが、それが残って苦労しています。

それは「レガシーシステム」がでんと横たわっていて、さっさと変えようとしても、コストがかかってしまうという問題のためです。特に大企業の場合は、500億~1000億円かかるでしょう。

相当な利益を上げている企業でも、このレガシーシステムの刷新は、口で言うほど簡単ではありません。なぜなら、短期的な視点で合理的に考えると、減価償却が終わったシステムを運用している方が安上がりに見えるからです。

システムを刷新している間は、5~10年単位で費用がかかり、そのシステムが生んだ黒字は出ずに、赤字計上です。社長の判断で、システムを刷新して、いよいよこれからそのメリットを得るといったときには退任といったケースもあります。

過去の“やらかし”を繰り返さない

──これは一企業の課題ではなく、国全体の課題であるとしているのはなぜでしょうか。一般的に、民間企業が利益を求めて合理的に事業を行うことに対して、国はお手伝いする役目は負わないのが普通です。しかし、民間企業に任せておいてもそう簡単にはいかない問題というのはあります。

今回のレガシーシステムの問題がそのケースです。民間企業の主導で導入したとはいえ、日本を代表するような利益を上げている企業でも、システムを刷新する際に相当躊躇し、数十年システムを使ったという事例も聞いています。「早く最先端の技術を導入する」という、合理的に見えることが、時間の経過で不合理になるということがあります。

近年、中国の企業の成長が著しく、日本の企業と競争しています。中国は当たり前ですけれど、新興企業が多くなっています。

新興企業には、レガシーシステムが存在しませんので、たとえば、最新のAI技術などを採用して、システムに大規模な投資をすることができます。日本の企業は合併などで、中国企業に規模の経済を働かせて対抗しますが、合併した企業でそれぞれにレガシーシステムを抱えることになります。大きなハンディキャップを背負って、競争することになるのです。

こういった状況では世界と戦うのが難しい。ですから経済産業省は、レガシーシステム刷新を、税制の優遇などを含めて支援したいと考えています。

経産省も口を出す

── 過去において、経済産業省が、システム変更の具体的な内容に言及したことはありましたか?中野氏:オープン化のときは政府として旗振り役を担っていました。当時、90年代後半から2000年代「IT革命」のブームでしたので、その時です。しかし、そのときの反省でもありますが、「システムを刷新すればよし」というだけだとコストパフォーマンスが良くなりません。それでは「意味ないじゃないか」という雰囲気が広がってしまったり、やり方を失敗したりして、訴訟も起きました。

今回の“旗振り”では、新しいシステムを入れたら、それに併せて業務を大きく変革していかなければならないという点を強調しました。それが基幹系システム刷新のポイントです。システムを刷新しても、業務を変えなければ、ほとんど意味がありません。

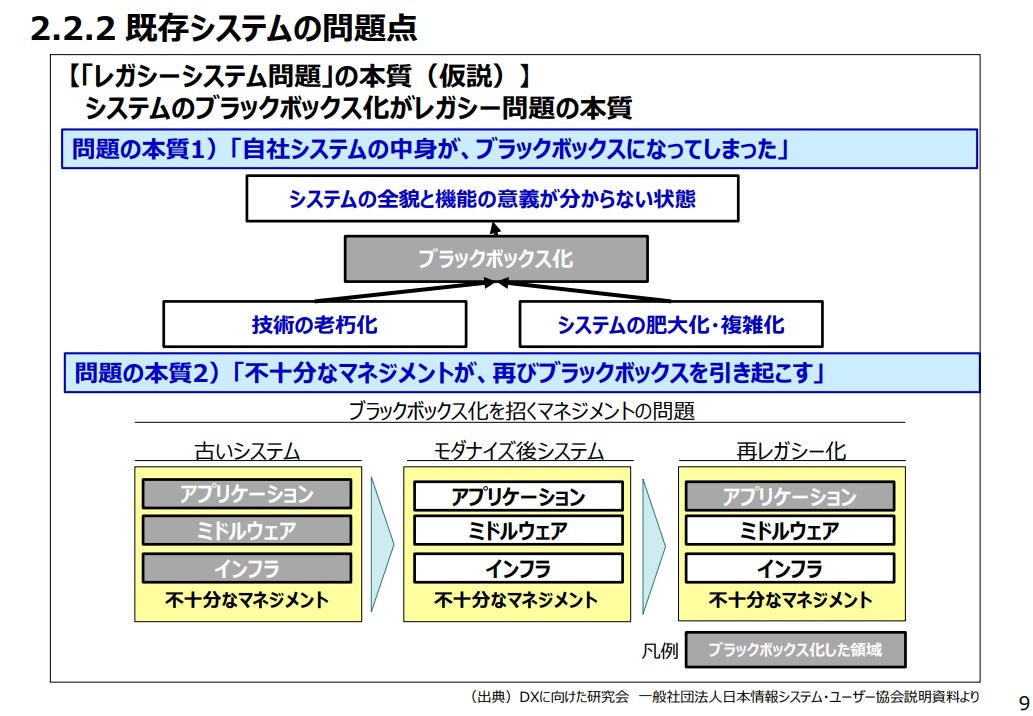

もう1つの大きな問題は、日本のシステムベンダーとユーザー企業の関係が、特殊な産業構造になっている点です。日本のユーザー企業はベンダーに任せると、「そこそこ」のものを作ってくれていました。そのため、日本のユーザー企業のITリテラシーは非常に低くて、ベンダーに「お任せ」をするのです。

それも、要件定義もしないで「お任せ」することになるため、システムをお金かけてやってみたら、実は「頼んだモノと違う」ということで訴訟が起きたケースもありました。

ユーザー企業がアウトソースを安心してできるぐらい、日本のベンダーが頑張ったという言い方もできますが、それが裏目に出ています。

──皮肉な結果ですね。

ユーザー企業は、あのときの失敗が多かったため、「同じ失敗を繰り返すのでは」と、システムの刷新を躊躇してしまっている。その結果、レガシーシステムが残ってしまっています。

今回は、相当その点には気を付けて、業務変革の重要性を訴えています。業務変革は、情報システム部門だけには任せられないということです。

情報システム部門は、営業部門や製造部門に対して、業務変革や新しいシステムの導入を指示することはできません。社長自らがリーダーシップをとって業務改革を行っているところが成功しています。

ユーザー企業は、システムを全部刷新すればいいというものではありません。「刷新」「追加」「残す」「捨てる」という部分をきちんと分ける必要があります。特に、システムを捨てるということが、とても大切です。レガシーシステムのうち、捨てるべき部分が平均4割あるという話も聞いたことがあります。

2017年にレガシーシステムを刷新した日清食品は、8割のシステムを捨てています。捨てるものが多いということは、おそらく、システム刷新のリスクやコストも大分下がるということです。今回は、まず現状を診断した上で、「刷新」「追加」「残す」「捨てる」という部分を明確にした上でシステム刷新に臨むことを推奨しています。

── 経済産業省は具体的にどのような対応をしているのでしょうか。

中野氏:経産省はこれまでIT施策の歴史を振り返りつつ対応しています。今回のレポートは、専門家や過去にDXを成功させた方々の考えを拝聴して、作成しました。おかげさまで、「役所にしては面白い」「わかって書いてくれている」など、いろんな方から賛同いただいています。

【次ページ】ウォーターフォール型は日本にマッチしなかった

関連コンテンツ

PR

PR

PR