- 会員限定

- 2019/06/03 掲載

なぜ東大 中邑教授や桐島ローランド氏が「デジタルこそ“ムダ”が大切」と語るのか

「デジタル」と「アナログ」の違いはルールの有無

デジタル技術は消費者の行動のみならず、マーケティング活動も大きく変質させた。従来のマーケティング手法では接点のなかった顧客へのリーチや、顧客インサイトに基づくターゲティング型プロモーションなどによって、マーケティングの可能性は格段に広がった。「しかし実は、デジタルとアナログのマーケティングには現状、さまざまな“壁”が存在しています」と指摘するのは、電通のクリエーティブプランナーで、ITによる新たな表現や体験の仕組み作りを手掛けてきた小田 健児氏だ。

2019年4月に東京で開催された「CX DIVE 2019」の「アナログとデジタルの垣根を超えるボーダレス体験のつくり方」と題したセッションにモデレーターとして登壇した小田氏は、1つの問題提起を行った。

「技術革新と消費者の技術意識の向上により、デジタルとアナログで実現できることの差は、(仮想世界の)『Second Life』が話題になったころよりも格段に縮まっています。しかし、いまだ両者の間での妙な違和感を感じます。その原因はどこにあるのでしょう」(小田氏)

これについて、東京大学の先端科学技術研究センターで教授を務める中邑 賢龍氏は、「ルールベースの社会はデジタル、ルールのない社会はアナログといえます。つまり、ルールの有無が根本的な原因と考えます」と指摘した。中邑氏は現在、「才能の引き出し方が体験を作り出すヒントになる」との考えから、学校に馴染めない子どもを対象に学びの場を創出する「異才発掘プロジェクト ROCKET」を実施している。

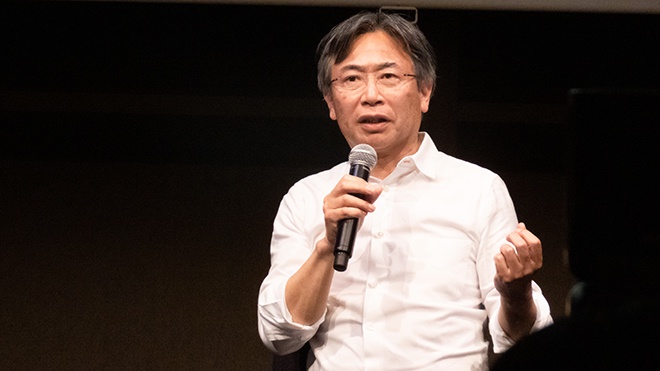

先端科学技術研究センター教授

中邑 賢龍氏

中邑氏によると、教育の世界でも企業活動と同様にルールを作り、「効率化」を目的とした“ムダ”の排除が進められてきたという。時間割や教科書も、学習の自由度や効率性の観点からみれば、まさに「デジタル」だ。

人間は“ムダなモノ”に惹かれる

そうした効率化の結果、「ムダの楽しさを知ることができない状況を招き、結果として自身で新たに知識を作り出す経験を持てず、ひいては能力の欠如につながっています」と中邑氏は訴える。アナログの現実世界に目をやれば、ルールは決められていながら、社会的な共通認識として詳細までは詰められていないものも少なくない。そして、人の考え方や捉え方は千差万別で、解釈が異なれば同じルールも違う意味となる。そこでの各人の解釈の細かな違いが、デジタルへの違和感として詳らかになるのだ。

「人のいうことを鵜呑みにする人が増えると、たとえば政治がポピュリズムに陥いる危険性が高い。そうした状況を避けるためにも、教育ではあえてムダなことをやり、自分自身で考える力を身に付けさせることが重要なのです」(中邑氏)

フリーのフォトグラファーとしてさまざまな広告の制作を手掛ける桐島 ローランド氏は、「80年代と比較すると、現代のコンテンツは中身が空っぽになっている気がしてなりません」と指摘。その原因は「独自性の欠如」であり、中邑氏が指摘した「デジタルの弊害」が影響しているという。

桐島 ローランド氏

「作り手が変に賢くなり、過去に指示された作品のフォーマットや、マーケティング調査の結果を重視する傾向にあります。現在は一人で作品を創作することが非常に難しくなっています。加えて、デジタル化で効率性が追求された結果、予算も潤沢には用意されなくなりました。このことと作品の印象が希薄になっていることとは無関係ではないでしょう」(桐島氏)

桐島氏によると、不完全なものには、人の目を惹く力があるという。「心に刺さる作品作りのためには、CGでも銀塩写真でも、不完全さを生むための“ムダ”を大事にする必要があるはずです」というのが、桐島氏の主張だ。

【次ページ】ルールが人間の“勘”を奪う

関連コンテンツ

PR

PR

PR