- 会員限定

- 2010/05/31 掲載

案件をまとめるための「交渉力」:新規案件を獲得する運用管理ケーススタディ(最終回)

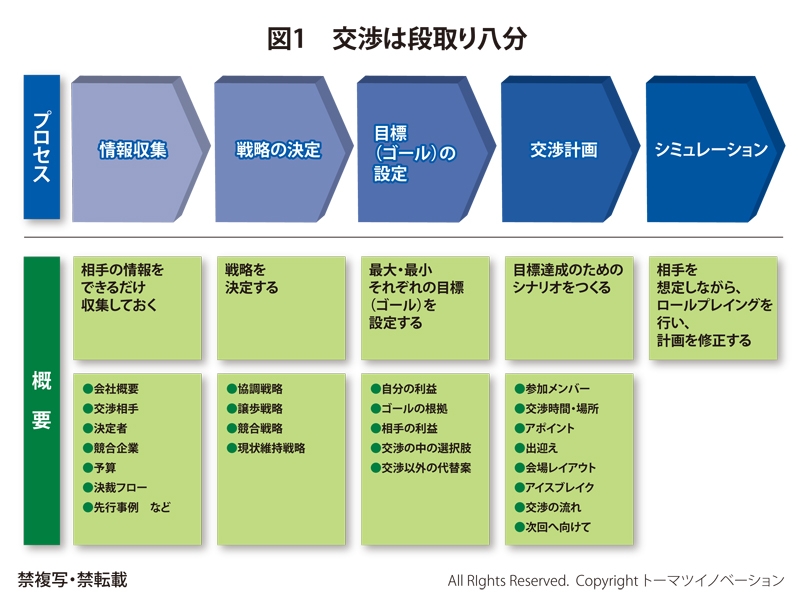

交渉は段取り八分、バケツ理論

交渉とは何か

たとえ提案が受け入れられたとしても、価格、納期、仕様で折り合いが付かず、成約に結びつかないないことが数多くあります。その際に必要となるのが交渉力です。交渉とは「話し合いにより、ある合意点に到達すること」です。交渉は決して特別なことではなく、日常生活の中でもごく自然に行われていることです。初回にご紹介した、子供が両親からお小遣いを獲得しようとする事例でいえば、お小遣いをもらいたい子供と、お手伝いを必要としつつもできるだけ出費は減らしたい両親との間に利害対立がある中で、お手伝いの内容やお小遣いの金額などについて交渉を行い、双方が納得する点を模索していくことです。

交渉を成功させるための要素は数多くありますが、ここでは特に重要な以下の3点についてお話します。

- 交渉は段取り八分

- 交渉戦術を知る

- Win-Winを生み出すバケツ理論を知る

交渉は段取り八分

交渉の成否は準備段階にかかっているといっても過言ではありません。交渉の場では想定外のことが発生するものですが、事前に準備ができていないと臨機応変に対応できないためです。それでは、どのような準備をしたらよいでしょうか。順に見ていきましょう。1.情報収集

まずは、交渉相手に関する情報を収集しましょう。必ず収集すべき情報の具体例には、交渉相手の会社概要、交渉相手と決定者(権限、置かれた立場、性格、関心事など)、予算などがあります。

2.戦略の決定

情報を収集したら、交渉に当たっての当方の戦略を決定します。事前に戦略を決めておくことで、たとえ交渉の場で相手から揺さぶられても、戦略に沿った一貫した行動を維持することができます。 交渉戦略には大きく4つあります。それは、協調戦略、譲歩戦略、競合戦略、そして現状維持戦略です。

協調戦略とは、交渉者双方が成果を獲得する戦略です。Win-Win戦略とも言います。交渉相手との長期的な信頼関係を構築・維持したいならば、この戦略をとります。

譲歩戦略

譲歩戦略とは、自分に不利な条件を飲むことで、交渉相手に成果を与えることです。初めて取引する顧客との交渉の場合は、まずは取引実績を作るために、価格などの面で圧倒的な譲歩をすることがあります。将来、取引の拡大が期待できる場合は、この譲歩戦略も一考の余地があります。

競合戦略

競合戦略では、交渉の一方のみが成果を獲得します。交渉相手との長期的な信頼関係を維持することは難しい戦略です。取引が1回限りである場合に取り得る戦略ですが、情報システムのように、顧客とベンダーとの間の長期的な信頼関係を前提とする商品・サービスの場合は、あまり適切とは言えない戦略です。

現状維持戦略

現状維持戦略では、交渉を避けます。交渉にはタイミングも重要な要素です。今は交渉するタイミングではないと判断したら、この現状維持戦略を採ることがあります。

3.目標の設定

戦略を決めたら具体的な交渉の目標を決めます。お小遣いを例に話しましょう。そもそもお小遣いを獲得しようとする目的は何でしょうか。ここでは、子供はゲームソフトとサッカーボールが欲しいとします。

目標の設定では、「ゲームソフトは最悪の場合借りられる。しかし、来月からサッカーチームに所属するので、サッカーボールは絶対に欲しい」といったように、その根拠を考えます。すると、今月末までにサッカーボールを購入するためのお金を獲得することが子供にとっての最小のゴール、そして、できればゲームソフトを購入するためのお金も獲得することが子供にとっての最大のゴールとなります。

他方で、両親が子供に与えるお小遣いの上限値は、これまでのお小遣いの実績やお手伝いが両親に与える価値などを考えるとこの位だろうと予測します。お小遣いの獲得に失敗した場合は下限値となり、金額はゼロです。

このように、双方の目標に幅を持たせておくことがポイントです。目標の幅が重なっている範囲が交渉の落としどころだと分かり、双方の合意点を見つけやすくなります。

4.交渉計画とシミュレーション

目標を設定したら、それを達成するための計画(交渉のシナリオ)を作ります。ここでのポイントはできるだけ本番のことを想定することです。交渉会議のアポイントから、当日の出迎え、アイスブレーク(注1)、交渉、終了後の見送りまで、相手にどのように働きかけるかについて、相手の反応も想定しながら、いくつかのシナリオを準備しておきます。シナリオを複数準備しておくことで、交渉の場では慌てずに対応することができます。

会議などの前に、参加者同士の抵抗感をなくすために行う非公式なコミュニケーションのこと

お小遣い獲得を例に説明しましょう。お手伝いの価値を認めてくれたとしても、両親はお小遣いの減額を要請してくるかもしれないと想定します。しかし、以前話したときに、こちらから要求したお小遣いの額は両親の予算枠に収まっていることがわかっています。また、お手伝いを代わりにやれる競合(兄弟や市販の商品・サービスなど)は現時点ではないこともわかっています。すると、子供がとるべき対応は「値引きの要請がきても強気でいこう!」となります。

このように作ったシナリオは、もし可能であれば、交渉前にシミュレーションを行い、策定したシナリオに不備・不足がないかどうかを検証します。

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR