- 会員限定

- 2023/01/17 掲載

「DXの大半は成果なし」の現実、ITR内山氏が語るDXの5つの要件、4つの打ち手

会長

エグゼクティブ・アナリスト

内山悟志氏

DXで成果が出ている企業は現状でも2割未満

「DXの重要性はすでに広く知られ、多くの企業で取り組みは活発化しています。ただし、具体的な施策においては、実は成果はほとんど見られないのが実態です」こう話すのは、ITRの会長でエグゼクティブ・アナリストを務める内山悟志氏である。

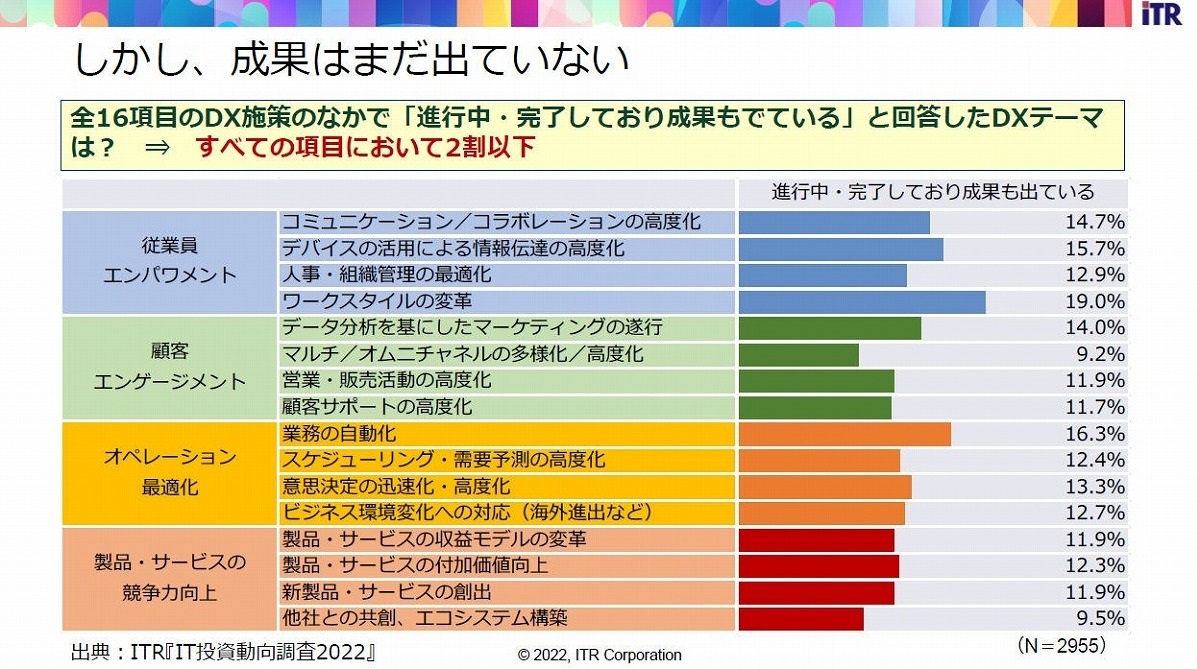

そのことはITRの『IT投資動向調査2022』でも確認できる。同調査ではDX施策として16項目を設定し、それらの進捗度について尋ねているが、「進行中・完了しており成果も出ている」との回答は全項目で2割未満だ。

また、2019年からのDX環境整備の成熟度(意思、組織、人材、制度、権限)における定点観測でも、レベル5(定着)とレベル4(浸透)に達する企業は2割を少し超える程度で、7割がレベル1(初期)からレベル3(部分的整備)にある。レベル5とレベル4の割合も前年とほほ変わらない。

DXへの機運は盛り上がりながら、なぜ成果が上がらないのか。理由は「変化に対する人の抵抗」「経営層/中間層の不理解」「人材とスキルの不足」「硬直化した情報システム」など、いくつも挙げられるという。「多くの企業がデジタル人材の育成に注力しています。そこでも、DXで求められるのは“変革人材”で、その考えも多くで抜け落ちています」と内山氏。

その中でのDXの浸透/定着で内山氏が必要性を強調したのが、「DXの先に目指すべき自社の姿を描くこと」だ。

「デジタルは今後、社会や経済に浸透し続け、対応に向け、制度や人材、組織運営など、社内のあらゆる対象を見直さなければなりません。ただし、どう変わるべきかは文化の違いなどもあり、企業ごとに異なります。その点から、中・長期な視点でデジタルによる自社の在るべき姿を思い描くことが、自社に最適な変革の方向性を見極める上で、まずは重要になります」(内山氏)

データドリブンが社員個々の自律的な判断を後押し

その上で、デジタル時代への適合に向け内山氏が考慮すべき要件として挙げたのが次の5つだ。1つ目は「デジタルを駆使した仕事と働き方」だ。検討すべきは新たなワークスタイルで場所などの制約を意識することなく多様な働き方ができるかどうかである。実現の暁には誰もがデジタルツールを武器に生産性を高められる。ルーチン業務はツールに任せ、人でなければ行えない仕事に集中できるといった具合だ。電子化や自動化、クラウドなどの技術が実現で鍵を握る。

2つ目は、「データドリブンな意思決定」だ。その重要性は久しく叫ばれながらも、具体的な施策は必要の都度のデータ参照や加工にとどまってきた。しかし、「今後はデジタルで収集される膨大なデータを基に、ビジネスや業務の可視化や仮説検証が進み、勘や経験などを排した意思決定が行えるようになります。それがひいては社員全員の自律的かつ高い精度での判断も可能とします」と内山氏。IoTによるリアル世界の多様なデータ収集などが、それを加速させるという。

3つ目は、「多様な人材と柔軟な組織運営」だ。生産年齢人口の減少が続く日本では、今後、多様な働き方を受け入れざるを得ない。その中で組織を適切に運営するには、あらゆる人材が対等な立場で自由闊達(かったつ)に意見を出し合えたり、個人の組織への貢献を客観的に評価した上で、正当な報酬が得られたりといった仕組みの整備が鍵を握るという。それを欠いては、社員のモチベーションの維持、さらに人材の定着も難しい。

「今後を見据え、パートナーを含めたエコシステムの活用まで含めた、同じ目的を持つ緩やかな組織づくりに向かうべきです。制度面や契約、報酬も、それに見合ったものに見直す必要があります」(内山氏)

【次ページ】試される企業の持続可能性と回復力

関連コンテンツ

PR

PR

PR