- 会員限定

- 2021/09/21 掲載

システム史観で見えてくる未来、「ホモ・システーマ」の時代をどう生き抜くべきか

SIC 副センター長 木村英紀氏講演レポート後編

-

|タグをもっとみる

一般社団法人システムイノベーションセンター(SIC)副センター長

木村英紀氏

前編はこちら(この記事は後編です)

「システム史観」で歴史をたどってみる

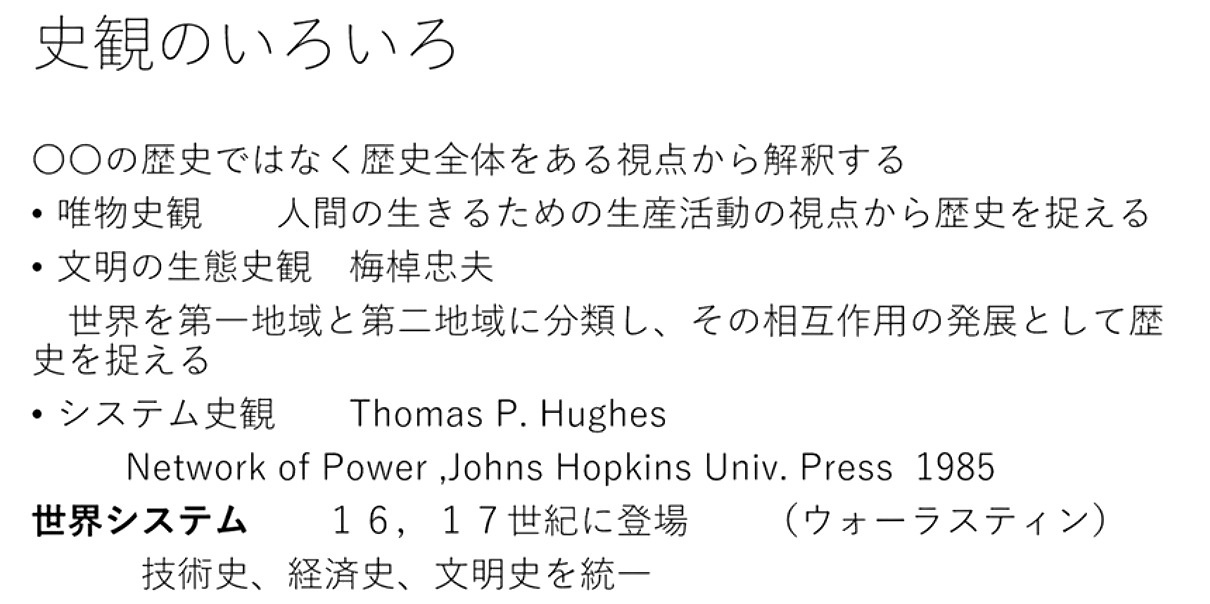

システムの進化というものを考えると、これは実は文明や社会、技術の進化と歩を合わせてきたのではないか、「文明」が進化するとは実はシステムが進化することだと考えていいと思います。文明を社会や技術と置き換えても同じことが言えます。したがって、システムという視点から歴史をたどってみることの可能性があるのではないかと。ここで提案したいのは「システム史観」の可能性です。システム史観があり得るというのは、実はさまざまな人が言っています。米国の技術史学者トーマス・ヒューズは『Network of Power(邦題:電力の歴史)』という本の中でシステム史観という言葉そのものを使っています。米国の歴史学者イマニュエル・ウォーラーステインは「世界システム」という概念を提唱しています。世界システムとは、技術史、経済史、文明史、すべてを統一して世界システムとして捉えようとするものです。

さらに1つ、重要な言葉を紹介したいと思います。ヘーゲルというドイツの哲学者がいます。ドイツ観念論の一人です。

ヘーゲルは「真なるものはシステムとしてのみ現実的である」というような言葉を残しています。ヘーゲルは弁証法(正反合)を提案した人で、そのコンテキストで解釈すると、これは逆に言えば「現実的なものは必ずシステムでなければいけない」ということになります。

このように単純な説明や評価はできないと、哲学者の方には叱られるかもしれませんが、私としてはこの言葉を1つ胸のうちに秘めています。

つまり、歴史を解析するには現実をベースにしなければいけませんので、そうすると、そこにおける現実というのはシステムとして考えられるのではないかと。私としてはこれがシステムという史観が可能であるということを宣言している言葉であると考えます。

ここで言う「史観」は歴史の捉え方で、これまでもさまざまな史観が登場しています。カール・マルクスの「唯物史観」。これは物質的な生産力や生産様式の変化により新しい政治、経済構造が形成される、そういった生産力の発展が歴史を動かす原動力となるという考え方です。

また、50年くらい前に梅棹忠夫さんが出した「文明の生態史観」。これは日本の思想の中でも特筆に値する考え方だと思います。これまでアジアと西洋との対立図式とか、開発国・未開発国とか、そういうような視点から歴史を捉えることが多かったわけですが、それとはまったく異なる視点を提示しています。世界を第一地域と第二地域に分類し、その相互作用の発展として歴史を捉えるということで、非常に新しい歴史の捉え方です。日本独自の史観であり、これはいまでも生きていると思います。

そうした先人からヒントをもらって、システム史観で歴史を捉え直していこうという試みです。そこで問題となるのは、システムをどう評価するかということです。たとえばMITの「Institute of Data,Systems and Society(IDSS)」ではシステムを評価する3つの要因として、技術の先進性、人間的価値の高さ、経済合理性を掲げています。

これは非常に優れた見方であり、いいシステム、悪いシステムという話は結局、ここに帰着できるでしょう。もちろん、システムが対象とするものの複雑さの度合い、これは定量化しないといけませんが、要素の数や要素間の結びつきの密度、ステークホルダーの多様性と数、果たす機能の多さ、などで、複雑さというものを定量化できるはずです。

そういう視点から、AというシステムからBというシステムへのシステムの進化というものをきちんと見極めることができるのではないかという気がしています。

産業革命でシステムの主役は機械になった

システムの始まりとは何かというと、これは「家族」です。お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、それぞれ仕事を分担して家族として生きていきましょうねというとき、そこには必ず一種のシステムが生じています。システムの原初的な形態です。生物学的形態と言えるかもしれません。そして、人々が集まって狩猟をしたり、農耕をしたりするとき、そこには必ず人々のシステムがあったというふうに考えていいと思います。効率的な分業、協働で何らかのタスクをこなすというシステムです。

古代文明になると、たとえばピラミッドの建設にシステムを見ることができます。常時2万人くらいの人々が働いていたと言われ、その人たちを食べさせたり、働かせたり、さらに工程の設計をするわけで、そこには非常に強力なシステムがあったと考えられます。

また、中世ヨーロッパを支配したカトリック教会という宗教組織も強固なシステムと捉えることができます。現在でもヨーロッパの主要都市には立派な大聖堂が残っています。こうした建築物をブルドーザーもクレーン車もなしで建てるには、相当に細かい、壮大な人間の組織があったのではないかと思います。宗教組織としてのカトリック教会は、日本のお寺とは比較にならないくらいの巨大なものです。

さて、そこまでは人間のシステムですが、産業革命を機にシステムの主役は人間から機械に移っていきます。ここで出てくるのがカール・マルクスです。産業革命の立役者は紡織機なのですが、マルクスは紡織機が「道具機」「原動機」「伝達機」の3つの機械からなるシステムであるということを看破します。

マルクスは技術の本質を哲学的に考察した最初の思想家で、機械はシステムであるとし、システム化が進化しやがて自動化に至ると予言しています。これは『資本論』に中に書かれているのですが、マルクスが生きた時代はまだ産業革命という概念が存在していなかったにもかかわらず、産業革命の本当に原初的な機械(紡織機)からシステムというものを構想したわけです。

彼の"共産主義になる"という予言は当たりませんでしたが、この技術に関する予言は100%あたっています。あまり知られていないことですが、このような重要な指摘が150年くらい前にされていたということ。つまり、そのときからマルクスという天才の中にはシステムという概念が宿っていた、これからの概念になるということを予測していたということです。

そして、20世紀に入り、機械のシステムがどうなっていったかというと、1つがヘンリー・フォードの自動車のライン製造です。

フォードは、1913年に完全な流れ作業の工場をハイランドパークで実現します。流れ作業で効率が上がるというのは当たり前な話で、当時、すでに縫製の流れ作業、あるいは食肉の加工ではもう普通に行われていました。ただ、それを自動車のような重い製品、しかも部品の総数が1万点に近く、多様な工程が必要となる製品に適応できるとは、誰も夢にも思わなかったのです。

ところがヘンリー・フォードはそれを5年くらいかけて少しずつライン化していくのです。当然、ラインが実現するまでには多くの要素技術の開発や車両自体の改善・改良が必要だったと言われています。そして、1913年に完全なライン製造の工場ができあがったということです。

これによって、標準モデルT型フォードの生産台数は45倍に増大、価格を1/3程度に下げることができました。当時のデトロイトジャーナルの誌面はこれを「システム・システム・システム」という見出しで伝えたと言います。システムという言葉が踊っていたわけです。まさにシステムだったのです。

こうして、システムが機械によってなされるようになりました。ただし問題はありまして、大量生産ですから必ず品質にバラつきが生じてきます。そこで、SQC(Statistical Quality Control、統計的品質管理)という分野が生まれ、発展していくわけです。

とにかくヘンリー・フォードの努力はシステム化に集中していたのですね。その後も、約15年間市場を独占していたT型フォードが売れ行き不振になると、市場調査の必要性が生じます。マーケティングリサーチというのも、この頃から始まったと言われます。

【次ページ】第二次世界大戦後、世界を席巻するシステムイノベーション

関連コンテンツ

PR

PR

PR