- 会員限定

- 2020/03/30 掲載

日経データサイエンティスト&デジタルガレージCDO対談、DXのためのデジマとは?

日経新聞のデータサイエンティストが語る、データ活用術

2020年2月に行われたブレインパッド主催のコンファレンス「DOORS BrainPad DX Conference」、「DXの中で『マーケティング』はどのように位置づけられるのか? ~データ分析の発展的な可能性をデータサイエンティスト達が語る~」と題したセッションでは、日本経済新聞社のDX推進室データドリブングループマネジャー データサイエンティスト山内 秀樹氏と、デジタルガレージの執行役員CDO 渋谷 直正氏が登壇。ブレインパッドのデータビジネスエバンジェリスト佐藤 洋行氏が進行役を務め、2社のデジタルマーケティングの取り組みやDXを実現するための現状の課題や今後の展望などがつまびらかにされた。まずセッションを主導したのは日本経済新聞社(日経新聞)の山内氏。日経新聞では、日経電子版を2010年3月に創刊。現在では、電子版有料会員が70万人、日経のサービスを利用する日経ID会員が960万人という多くのビジネスパーソンの情報を保有している。

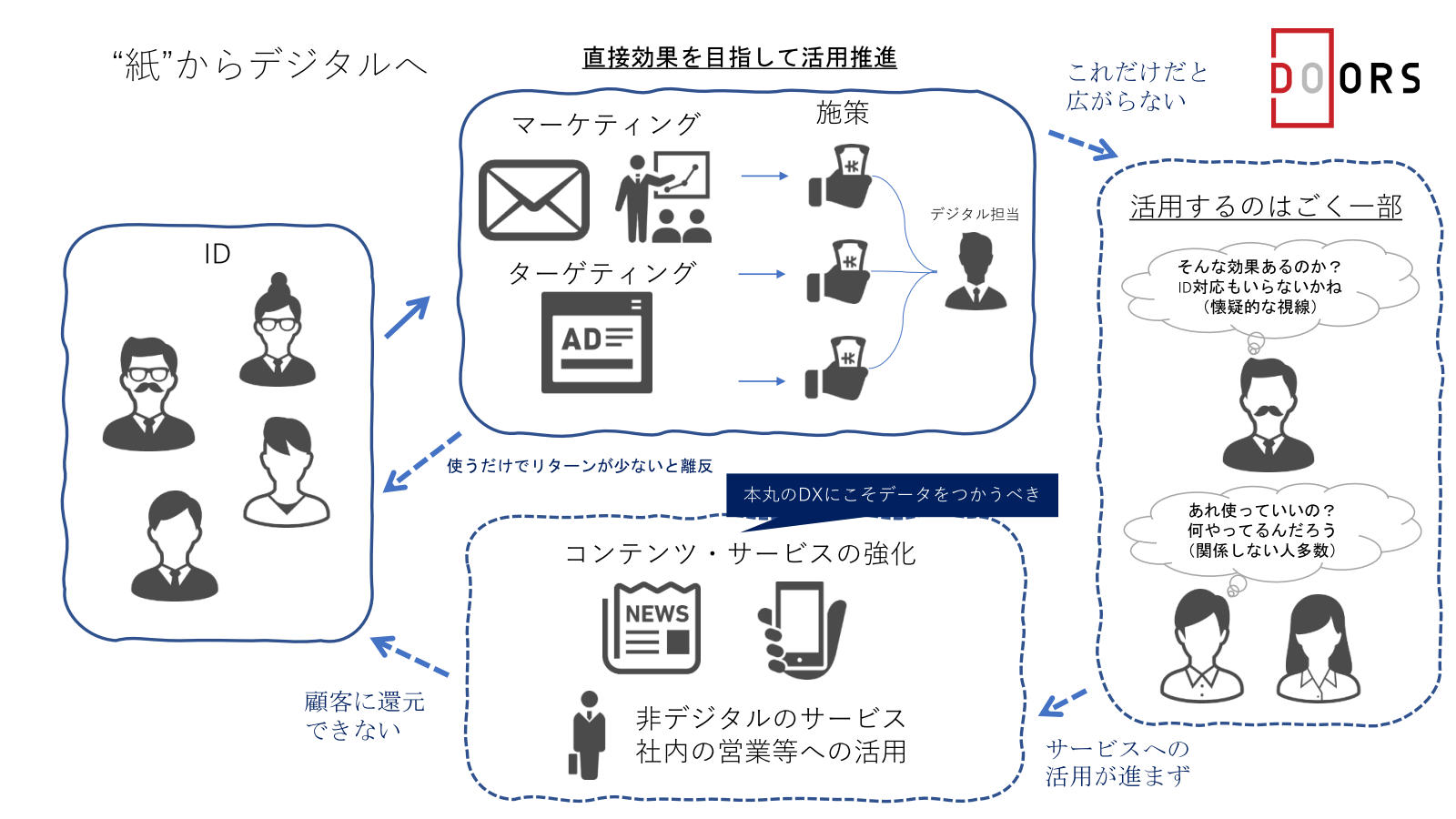

同社では当初、マーケティングやターゲティングなどの施策による直接効果を目指して日経IDを活用していた。しかし、活用する部署が少なかったり、その効果に懐疑的になったりするなど、社内ではデータ活用はごく一部に限られていた。その結果、リターンが少なく会員の離反が続いたり、本来のDXにこそ使われるべき「コンテンツ・サービスの強化」という顧客への還元が難しいという課題を抱えていた。

そうした状況下、紙からデジタルへという流れを作ったきっかけが、2015年の英国経済紙フィナンシャル・タイムズの買収だった。デジタル化でリードする同社の事業展開を学び、日経新聞では「デジタルファースト」へと大きくかじを切ることになる。

DX推進室データドリブングループマネジャー データサイエンティスト

山内 秀樹氏

データの可視化により、早朝に多くのコンテンツが読まれていることがわかった。そこで新聞を作る時間ではなく、読者のビジネス活動に合わせてニュースを早く出すという「夜型から朝型へ移行するという現場のマインドチェンジを実現。必要なときに必要な情報を提供できるようになり、良いコンテンツが増えたことで読者のエンゲージメントを高めているという。

山内氏は「マインドチェンジを支えるためにデータドリブンな仕組みを構築しました。データ分析システムを内製開発して、通常のツールよりも簡単に操作可能にしました。また、社内にモニターを設置して常にコンテンツへのアクセス状況を把握できるようにしました。データ活用をわかる人だけのものにしないように工夫しました」と説明する。

たとえば、コンテンツが朝に多く読まれていることは、これまで直感では思っていたものの、具体的な状況までは把握できていなかった。それが読者の属性なども含めて、より深く読者を理解することにつながったという。

DXの推進状況については、「まだ山の一合目付近にいる」と山内氏。日経IDを活用して顧客を深く理解するデータを集めることで、より良いサービスを生み、顧客に良い体験を提供することを目指す。さらにそこから得た信頼によってより多くのデータを預けてもらうことで、顧客と良い関係を築き、そのビジネス活動に貢献することに取り組むという。

山内氏は「日経IDを成長させることで顧客のビジネスに貢献できる良いサイクルを作っていきたいと考えています。最終的にはデータエクスチェンジャーになることを目指しています」と今後の展望を語った。

CRMからパラダイムシフトしなくてはならない

続いてデジタルガレージの渋谷氏が自社の取り組みなどを踏まえてデジタルマーケティングの最新動向を解説した。設立25周年を迎えたデジタルガレージは、「マーケティング」「デジタル決済ソリューション」「インキュベーション」という3つの事業領域を柱としている。また、複数の協業パートナーと共に、ブロックチェーンやVR(仮想現実)/AR(拡張現実)、セキュリティ、AI(人工知能)、バイオヘルスなどの技術を活用する研究開発組織「DG Lab」も展開。渋谷氏は「自社の事業を展開する上では、データが必ず肝になります」と説明する。

同社のチーフデジタルオフィサー(CDO)を務める同氏は、データを活用したビジネスについて、金融機関や鉄道会社、不動産業者など多くの個人データを持つ企業と話す機会が多いという。

執行役員チーフデータオフィサー(CDO)

渋谷 直正氏

同氏によると、そこから頑張ってデータを集めて統合データベースを構築しても、まだ課題があるという。

「顧客理解やサービス、UXの向上などには、自社のデータだけでは限界だと気づきます。外部のデータを使ってDMP(Data Management Platform)を構築しても、ひもづくデータは限定的でビジネスに役立つデータを得ることは困難です」(渋谷氏)

また、データ取得について、渋谷氏は「今後は“データの主権を個人が持つ”という考え方にパラダイムシフトしなければならないと本気で考えています」と語った。企業がコントロールするCRMコミュニケーションから、個人が企業を管理するVRM(Vendor Relation Management)へシフトさせることが必要だという。

従来、CRMで管理・運用してきたデータ取得では「データは企業のモノ」であり、顧客は蚊帳の外に置かれていた。企業目線でデータと顧客の囲い込みが起きていたのだ。しかし、GAFAへの規制やGDPR(EU一般データ保護規則)の登場、個人の意識変化、Cookieの利用制限などによって「CRMモデルの限界が来ています」(渋谷氏)という。

今後は、「データは個人のモノ」として、顧客目線で顧客の自由意思によって自らのデータを管理し、顧客が自らの意思で企業を選んでデータを提供する世界になるだろうと説明し、同社ではそれに向けた準備を進めていると述べた。

VRMのカギを握るのが、個人起点のデータ流通を実現するための個人用データベース「PDS(Personal Data Store)」だ。これにより、個人が一括して自身のデータを管理でき、個人の裁量で事業者へのデータ提供を管理できる「インテンションエコノミー」を実現できるという。「PDSが目指す世界観では、データ分析・活用について利用者側の視点に立って設計しないと受け入れられません」(渋谷氏)

データビジネスエバンジェリスト

佐藤 洋行氏

今後は、顧客(消費者)起点でデータを流通させるべきだという考えを強調し、デジタルガレージでは、そういう時代が到来することを予測して事業に取り組んでいきたいとの方針を示した。

ブレインパッド データビジネスエバンジェリストの佐藤氏は「デジタルマーケティング」の“立ち位置”について「DXの一丁目一番地に位置づけられると考えています」と語る。DXの土台となるデータを扱うのがデジタルマーケティングであり、そこから世界を広げた先にDXを描くというのが、現状に一番マッチしているというのがその理由だ。

【次ページ】デジタルマーケティングの先入観を捨てるとき

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR