- 会員限定

- 2020/11/09 掲載

テレワーク定着後に着手すべきは?Afterコロナの「働き方改革」3つの主要テーマ

テレワークの実践を通して企業が得られた教訓は何か

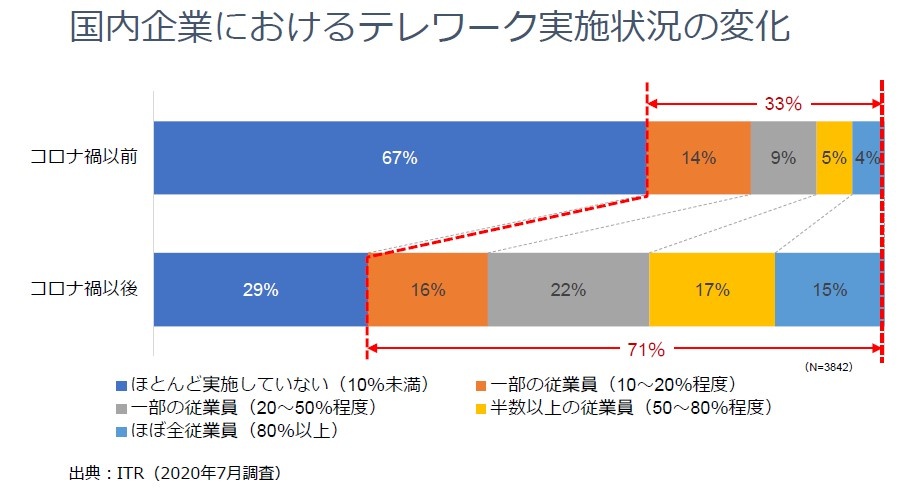

コロナ禍によって企業の従業員の働き方はどのように変わったのだろうか。まずテレワーク制度を採用している企業の割合は、ITRが毎年7月に実施している調査によると、2019年の20%から、2020年には34%へと急拡大している。さらにその実施状況を見ると、コロナ禍以前はテレワークを行っている従業員の割合は33%だったが、コロナ禍以後は71%へと急拡大している。

「ほぼ全従業員がテレワークを実施しているという企業も15%あり、コロナ禍の影響を受けてテレワークへのシフトが一気に進んだことが見て取れます」と舘野氏は語る。

では、コロナ禍が収束した後に、企業はテレワークをどうする考えなのだろうか。「勤務形態のひとつの標準として、テレワークを全社的に推進・定着させる方針である」(47%)を筆頭にほとんどの企業が何らかの形でテレワークを継続する意向を示しており、「極力、テレワークは行わない方針である」という企業はわずか2%しかない。

現在のテレワークは“非常に特殊なもの”

ただし、現在行われているテレワークは、企業が本来目指してきたものとは性質が異なることも事実だ。コロナ禍以前に企業が推進してきたのは「働き方改革型テレワーク」とも言うべきものである。生産性向上やワークライフバランスの確保、すき間時間の有効活用などを目的とし、本人からの申請に基づいて適用される。業務の実施場所も縛られない。

ところが現在多くの企業が実施しているテレワークは、それとは大きく異なる「感染症対策型テレワーク」である。目的は事業(業務)継続やオフィス封鎖への対応、移動の抑止などにあり、本人の希望と関係なく基本的に全従業員が対象となる。業務の実施場所も自宅に限られるため、家庭環境の影響を受けやすい。

こうした感染症対策型テレワークを余儀なくされている従業員に対して、従来と同等もしくはそれ以上の生産性を求めても無理がある。「現在行われているテレワークは、非常に特殊なものであることを理解しておく必要があります」と舘野氏は語る。

【次ページ】コロナ後に何を目指すのか?働き方改革の3つの主要テーマ

ワークスタイル・在宅勤務のおすすめコンテンツ

ワークスタイル・在宅勤務の関連コンテンツ

PR

PR

PR