- 会員限定

- 2012/10/16 掲載

重要性を増すキーワード、クラウドの「マルチテナンシー」

セールスフォース vs. オラクル 挑発合戦の裏側

「マルチテナンシー」を実現するOracle Database 12c

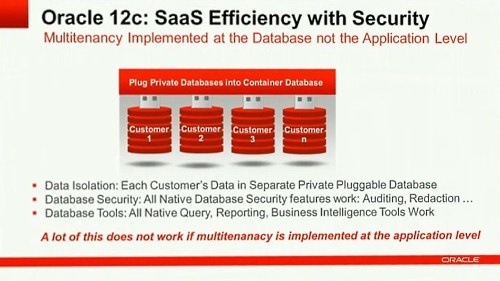

先週サンフランシスコで開催されたOracle OpenWorld 2012で発表されたオラクルの次期データベース「Oracle Database 12c」の目玉機能は、データベースをクラウドで使う際にサーバ当たりの顧客数をいかに高められるか、密度を上げられるかを追求したものでした。オラクルはそれを「データベースのレベルでマルチテナンシーを実装したもの」と表現しています。1つのデータベース上で複数の顧客(=テナント)を共存させつつ安全に分離することで、効率よく高い密度でサービスを提供するわけです。

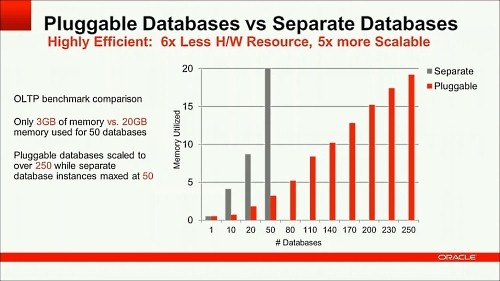

顧客ごとに別々のデータベースを起動する方法と比べると、マルチテナンシーを採用したOracle Database 12cは5倍もハードウェアリソースを利用する効率が高く、スケーラブルだと説明しています。

図の一番左、テナントごとに別々のハードウェアを利用したときには、テナントごとに1GB以上のメモリが必要となります。その右、ハイパーバイザによってハードウェアを共有しても、OSイメージが別々ならば引き続きテナントごとに1GB以上のメモリが必要。

これがOSイメージを共有するとテナントごとに必要なメモリは100MB単位となり、ミドルウェア(例えばWebSphere)まで共有してアプリケーションレイヤで分離すればテナントごとに必要とするメモリは10MB単位程度。

さらにアプリケーションも共有し、内部的にテナントを分離すれば10KB単位のメモリで済むというのです。

この資料はテナントの分離方式によってテナントの密度は優に1000倍もの開きがあることを示しており、密度はそのままサービスの単価に跳ね返ってくるわけです。例えば、単純に計算して10GBのメモリを搭載したサーバをハイパーバイザでテナントごとに分離するとわずか10テナントにしか貸し出せないのに対し、アプリケーションまで共有してテナントに貸し出せば1万テナントにも貸し出せることになります。

テナント分離方式には1000倍以上の開きがある

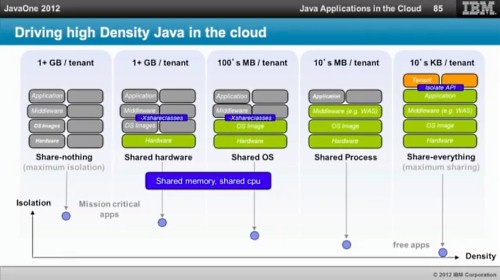

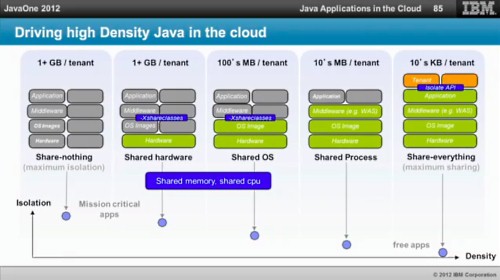

Oracle OpenWorld 2012と同時開催されたJavaOneではIBMがマルチテナンシーについて実に面白い資料を公開しました。下記の図は、テナントの分離方式の違いによって、テナントごとにどれだけのメモリリソースを消費するかを示した図です。下から「Hardware」「OS image」「Middleware」「Application」とレイヤが分かれています。

図の一番左、テナントごとに別々のハードウェアを利用したときには、テナントごとに1GB以上のメモリが必要となります。その右、ハイパーバイザによってハードウェアを共有しても、OSイメージが別々ならば引き続きテナントごとに1GB以上のメモリが必要。

これがOSイメージを共有するとテナントごとに必要なメモリは100MB単位となり、ミドルウェア(例えばWebSphere)まで共有してアプリケーションレイヤで分離すればテナントごとに必要とするメモリは10MB単位程度。

さらにアプリケーションも共有し、内部的にテナントを分離すれば10KB単位のメモリで済むというのです。

この資料はテナントの分離方式によってテナントの密度は優に1000倍もの開きがあることを示しており、密度はそのままサービスの単価に跳ね返ってくるわけです。例えば、単純に計算して10GBのメモリを搭載したサーバをハイパーバイザでテナントごとに分離するとわずか10テナントにしか貸し出せないのに対し、アプリケーションまで共有してテナントに貸し出せば1万テナントにも貸し出せることになります。

【次ページ】 先に重要性を訴えていたのはセールスフォース

関連コンテンツ

PR

PR

PR