- 会員限定

- 2021/08/27 掲載

『世界一わかりやすいDX入門』著者が解説、DX実践は5つのステップを意識せよ

現状把握:DXのゴールは企業によって千差万別

各務茂雄氏

ここでいう『アナログ』とは、企業が保有する生産設備・証券などの「有形資産」と、人的リソース・ネットワーク・各社が培ってきたノウハウなど「無形資産」を合わせたものだ。これら企業の総合的な資産を『デジタル技術』の力で活用することがDXの目的になる。

保有するアセットは企業によって異なるため、どのような『デジタル技術を用いて』、どのように活用するかは、企業によって変わる。必然的にDXの目的やゴールも、各社、異なるものになるだろう。ある企業では情報システムの刷新だけで済む場合もあるし、別の企業では通信技術を活用した新たなビジネス創出を目標にすることもある。

各務氏は、企業によって異なるDXの様相を「山登り」に例える。

「DXは企業によって目指す目標が異なり、『ここまでやれば終わり』と明確なゴールがあるわけではありません。山登りのように、ひとつの峰を越えれば、また次の峰が見えてくるので、目標を更新しながら長期的視野で進めてください(各務氏)」

「どこを目指すか」が変われば、必要なチームや装備も変わるはず。高い目標を目指すほど優秀なチームや優れた装備が必要になり、その分コストもかかるだろう。現状把握と棚卸しが施策の第一歩になる。

目標設定:DXを通して実現したい姿を描く

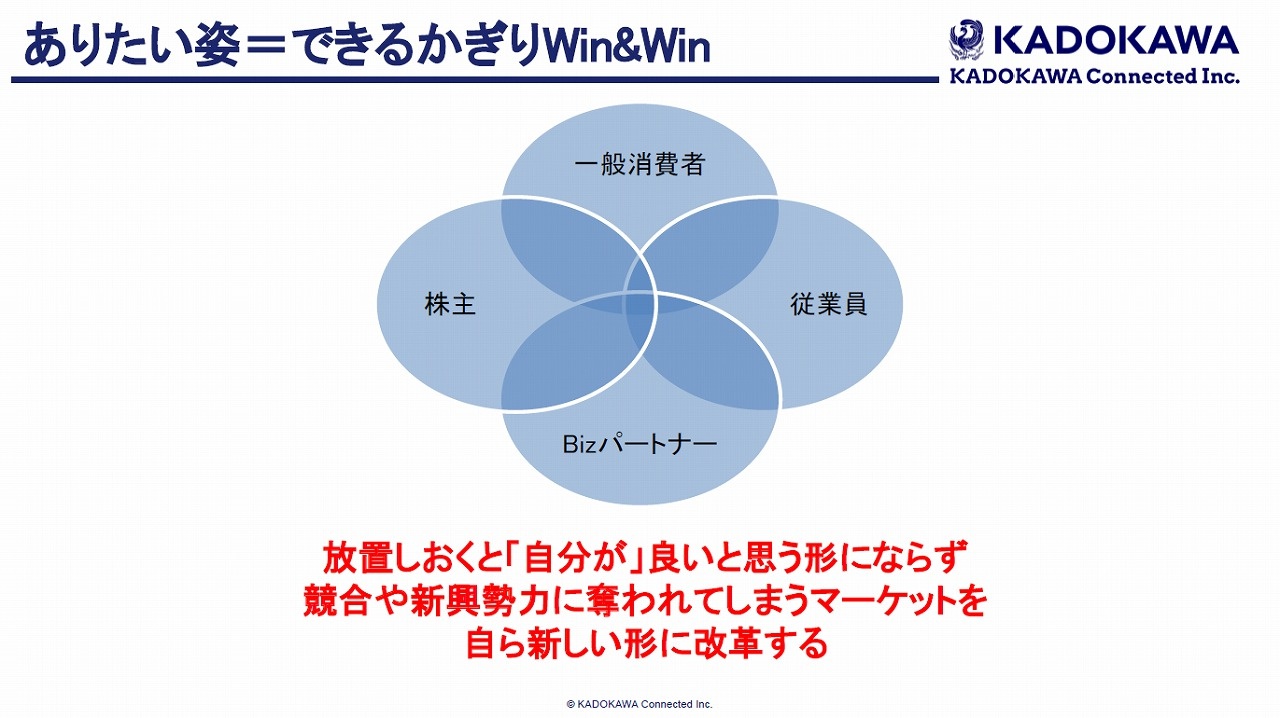

現状把握が完了したら、次は目標を定めるフェーズに入る。各務氏はこの段階を「ありたい姿を定め、現状とのギャップを把握するフェーズ」と表現している。この段階ではステークホルダーの存在を意識することが大切だ。エコシステムを無視してしまえばステークホルダーの離脱を招き、競合にマーケットを奪われてしまう。各務氏は「ライバルに侵食される前に、自分たちが望む方向へエコシステムを変革していくべき」と話す。ステークホルダーが喜ぶDXを目指せば、自ずとWin-Winの関係が維持できるだろう。

ではどうやってそれを施策に落とし込んでいくのか。続けて、実行段階について各務氏は語った。

実行:まずは「守り」のDXから

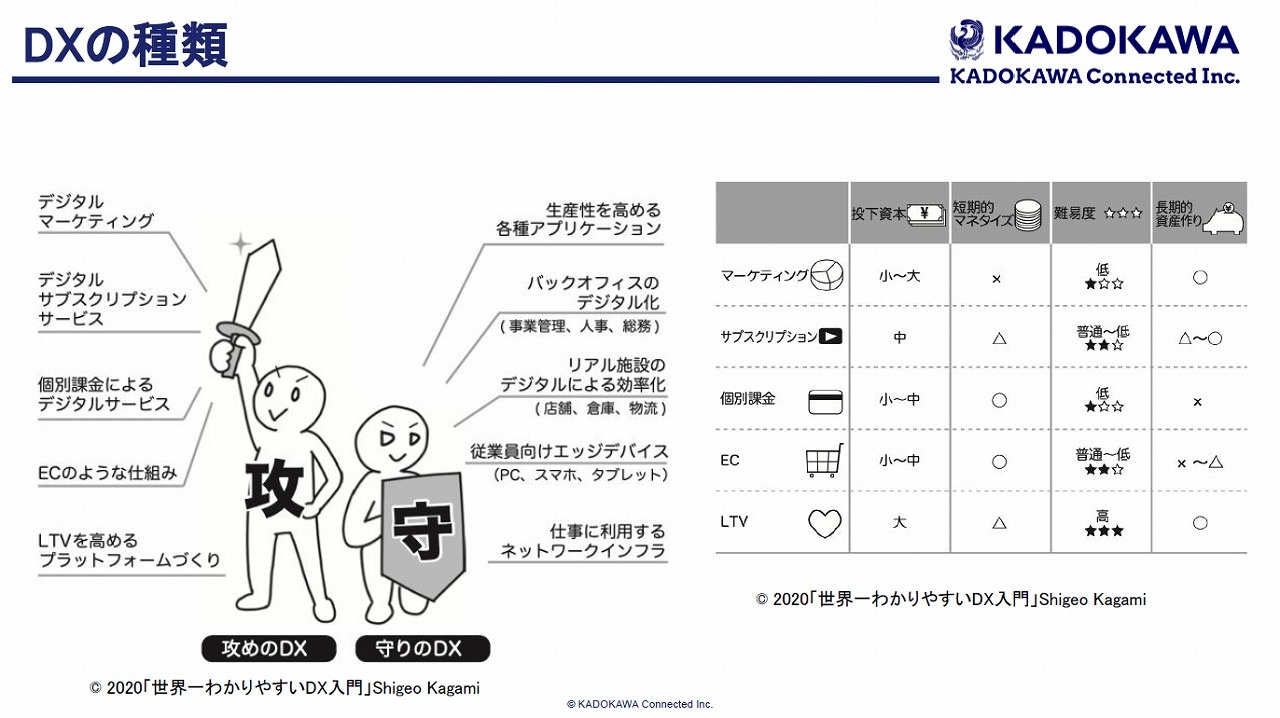

DXの実行にあたり意識したいのはDXの“攻・守”だ。各務氏は「DX手法は『攻め』と『守り』に分けられ、守りができていないと攻めのDXはうまくいかない」と話す。攻めのDXには「デジタルマーケティング」「デジタルサブスクリプションサービス」「ECのようなデジタル販売網」などが挙げられる。

一方、守りのDXは「バックオフィスのデジタル化」や「デジタル化による店舗・倉庫・物流の効率化」「従業員向けデバイスの導入」「生産性を高めるアプリケーションの導入」など、ネットワークインフラの整備にあたる。

社内のデジタル体制が機能しなければ、攻めのDXは実現できない。まずは情報システム部門と連携して、社内のデジタル環境を整備することがDXの王道と言えそうだ。KADOKAWAのDX化でも、まずは「守りのDX」から着手したという。

プロジェクトがスタートしたのは2019年4月だったが、第一段階としてデバイス・通信環境・アプリ・オンライン会議システム・チャットなど、全社のICT環境を統一したという。

結果、組織をまたいだプロジェクトが進めやすくなり、業務スピードが向上。一例を挙げると。従来10営業日かかっていた重版作業は、2営業日で実現できるようになった。

【次ページ】チーム作りと施策の評価はどうすべきか?

リーダーシップのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR