- 2015/05/25 掲載

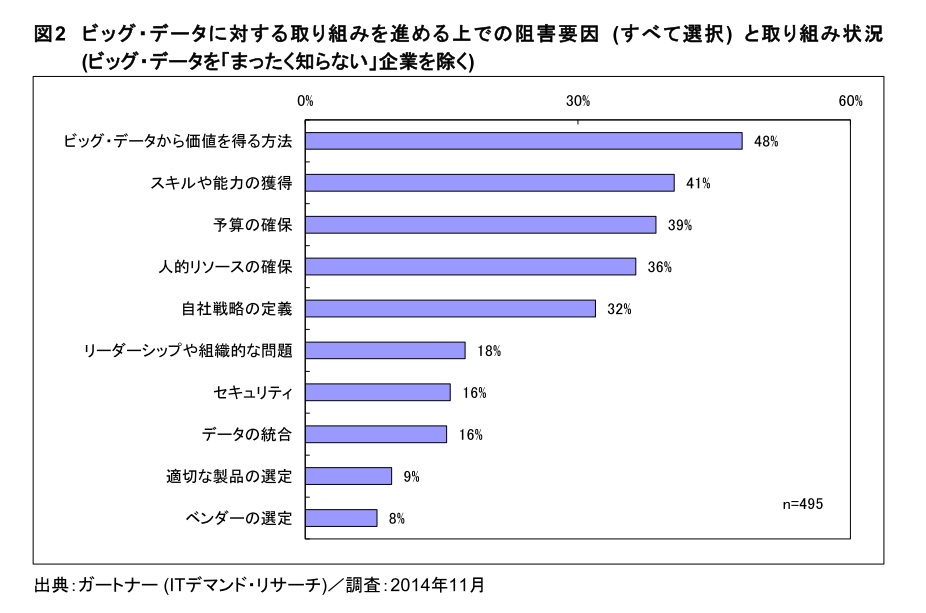

ビッグデータを活用している日本企業、たったの6% その理由は?

(ビッグ・データを「まったく知らない」企業を除く)

また、依然として過半数の企業がビッグ・データを「IT企業のはやり言葉として冷静に見ている」ことも明らかとなった。

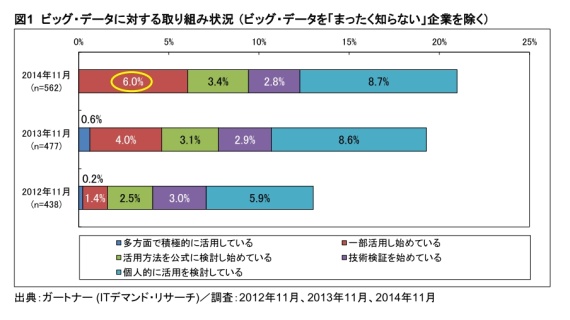

一方、ビッグ・データへの取り組みを進める上での阻害要因と取り組み状況について質問したところ、48%の日本企業が、最大の阻害要因は「ビッグ・データから価値を得る方法が分からない」ことであると回答した (図2参照)。

今回の結果について、ガートナーのリサーチ部門バイスプレジデントの堀内 秀明氏はガートナーへの問い合わせも同じ傾向を示していると指摘する。

「ビッグ・データに関心はあるが、いざ自社で取り組むとなると、何をすればよいのか分からないというケースは、ガートナーに寄せられる問い合わせでも非常に多くなっています。ユーザー企業側にデータ活用のアイデアがあれば、そのアイデアが実現可能か検証を行うことが可能であり、取り組み開始に向けたポイントは適正なサービスや製品の選定となりますが、そのような企業は非常に少ない状況です。ITベンダーが、製品やサービスを紹介するだけではなく、ビジネスに関するアイデアを成功事例という形で提示しないと、ユーザーは一歩前に踏み出すことができないという状況です」

また、IT部門とユーザー部門の連携の弱さもビッグデータ活用のアイデア創出の課題になっているという。

「一方で、データ活用のアイデアは、ベンダーや他社事例のみに求めるものではないと、ほとんどのユーザー企業が理解しています。自社独自のデータ活用のアイデアを生み出す必要があると感じているものの、IT部門とユーザー部門の連携の弱さが、アイデアを見いだす上での大きな壁となっているようです。このような状況を打開するために、データ・ディスカバリによるボトムアップ型アナリティクスの強化が、有望なアプローチの1つになり得るのではないかとガートナーでは考えています」

従来、IT部門が中心となって進めてきた典型的なビジネス・インテリジェンス (BI) プロジェクトでは、IT部門がユーザーと共に分析要件を定義し、必要となるデータを特定してデータウェアハウスやデータマートに格納した上で、BIツールを用いてそれらのデータにアクセスし、レポートやダッシュボードとしてユーザーに提供してきた。こうしたアプローチをベースに考えると、ユーザーからシステム化の要望や要件が提示されなければ、IT部門としては前に進むことができない。

「データ・ディスカバリでは、あらかじめ分析要件を定義するのではなく、必要に応じて気になるデータセットをツール内に取り込んだり、直接データ・ソースにアクセスしたりして、さまざまな可視化手法を駆使し、そのデータの特徴をつかむということを繰り返します。近年、ユーザーが、ストレスなく直感的にデータを分析できることに主眼を置いた、データ・ディスカバリ・ツールと呼ばれる製品が、いわゆるデータ分析のパワー・ユーザーを中心に注目され始めています。このようなアプローチを企業のデータ活用環境にうまく取り入れることができれば、新たなデータ活用のアイデアをエンドユーザーが自ら見いだせる可能性が高まるものと考えます」

本調査は、2014年11月に国内の企業のユーザー企業のIT部門のマネージャを対象に実施した。対象企業の業種は全般にわたり、有効回答企業数は703件だった。

データ戦略のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR