- 会員限定

- 2024/06/03 掲載

SAF(持続可能な航空燃料)を航空専門家がわかりやすく解説、注目集める裏事情とは?

連載:「北島幸司の航空業界トレンド」

SAFとは何か、製造方法と二酸化炭素削減効果

持続可能な航空燃料であり、航空分野で注目を集めるSAF。民間企業においてSAFを導入促進する有志団体である「ACT FOR SKY」のHPによると、SAFの製造方法は6つあるという。(1)廃食用油・獣脂(2)サトウキビ・トウモロコシなどの非可食部分(3)林地残材(4)都市ごみ(5)微細藻類(6)二酸化炭素(二酸化炭素を逆シフト反応により得られた合成ガスと水素をFT合成)だ。従来のジェット燃料が石油から精製され、燃焼時に多量の二酸化炭素を排出するのに対し、SAFは原材料の生産過程や燃料の製造過程での二酸化炭素排出量が大幅に少ないのだ。

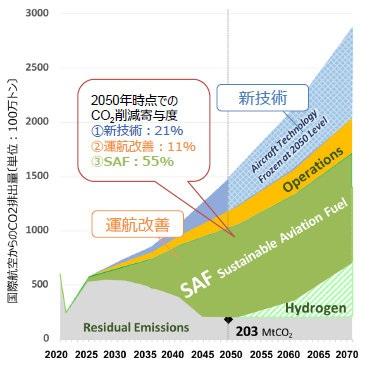

実際にSAFの有効性を図示しておきたい。国連の1機構である国際民間航空機関(ICAO)は2022年の総会で国際航空セクターの長期目標LTAGとして、ネットゼロ2050年に合意した。これを見える化したのが下図の右である(図1)。

色付けされた部分は、二酸化炭素排出量を減らしていく施策である。どれよりも緑色のSAFの比率が高い。青色は航空機技術進化、だいだい色は運航形態改善、黄緑色は2050年から始まる水素燃料を指す。

日本の航空分野における二酸化炭素総排出量

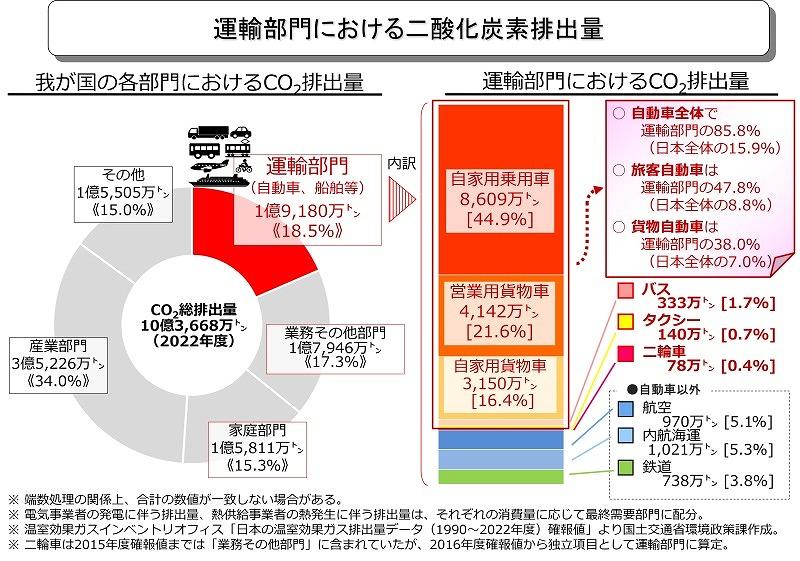

SAFが注目される背景として、そもそも航空分野の二酸化炭素排出量はどの程度なのだろうか。日本の各輸送分野における二酸化炭素総排出量のデータでそれを確認してみよう。2022年度の日本の二酸化炭素総排出量は10億3668万トン。そのうち運輸部門における排出量は産業部門に次いで多い18.5%の1億9180万トンである(図2)。運輸部門の内訳を見ると、自動車輸送が8609万トン(85.8%)、航空輸送が970万トン(5.1%)。鉄道の738万トン(3.8%)より多く、内航海運の1021万トン(5.3%)よりも少ない。

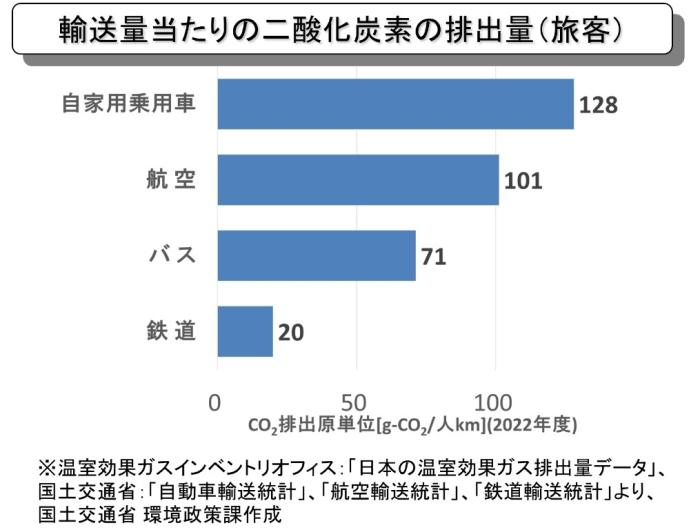

また、旅客輸送において、人を1人輸送するためにかかる二酸化炭素の平均的な排出量は次のとおりだ。(図3)。

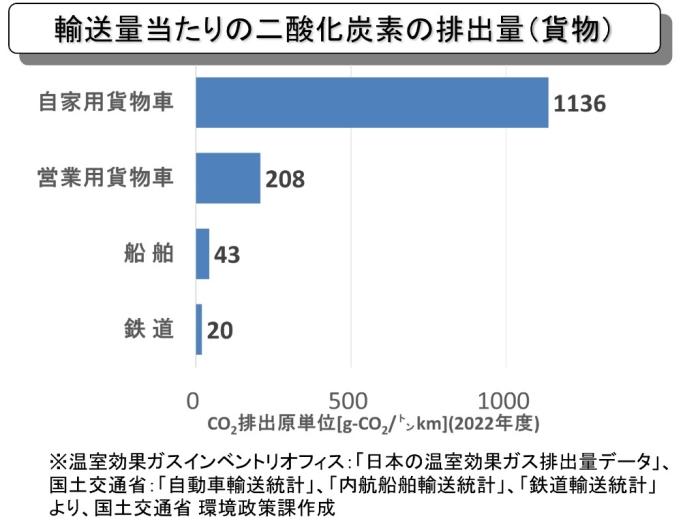

内航海運(船舶)は貨物輸送が多いので、貨物部門の数値見ると43g-CO2/人kmになる(図4)。

航空の二酸化炭素排出量はバス、内航海運、鉄道より多く、比較的排出量が多い分野であることがわかる。 【次ページ】SAF導入推進に向けた日本の取り組み

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR