「しない経営」で話題、ワークマン土屋氏に聞く「データ教育」たった1つのポイント

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

「しない経営」と「データ経営」でブルーオーシャンを切り開いたワークマン

この数年、耳が痛いほどデジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性が叫ばれてきたが、まだ道半ばの企業ばかりだ。あるいは掛け声ばかり威勢がよく、実態は表面的な取り組みにすぎない企業も少なくない。一方で、自社の強みをしっかりと認識できれば、揺らぎない地位を得られる余地は十分にある。そのために何より重要なのは、ブルーオーシャン市場を見いだすことだ。

だが、「そんなことはわかっているけど、市場はすでに掘り尽くされている」と考える人も多いだろう。しかし、それは早計である。多くの企業が常識だと信じている経営の考え方を疑い、ノイズをそぎ落とす「しない経営」と、愚直なまでの「データ経営」で見つけ出せると証明したのがワークマンだ。

同社でDXをけん引してきた土屋 哲雄 専務取締役は、「そこで見いだした市場では、強みの軸足を変えることなく、次々と新業態へ打って出ていけます。この繰り返しができれば、100年もの間、敵なしで過ごすことさえ可能です」と力強く語る。果たして、ワークマンのDXを成功させた要因とは何だったのだろうか。

土屋氏が明かすワークマンの「DXの“X”」

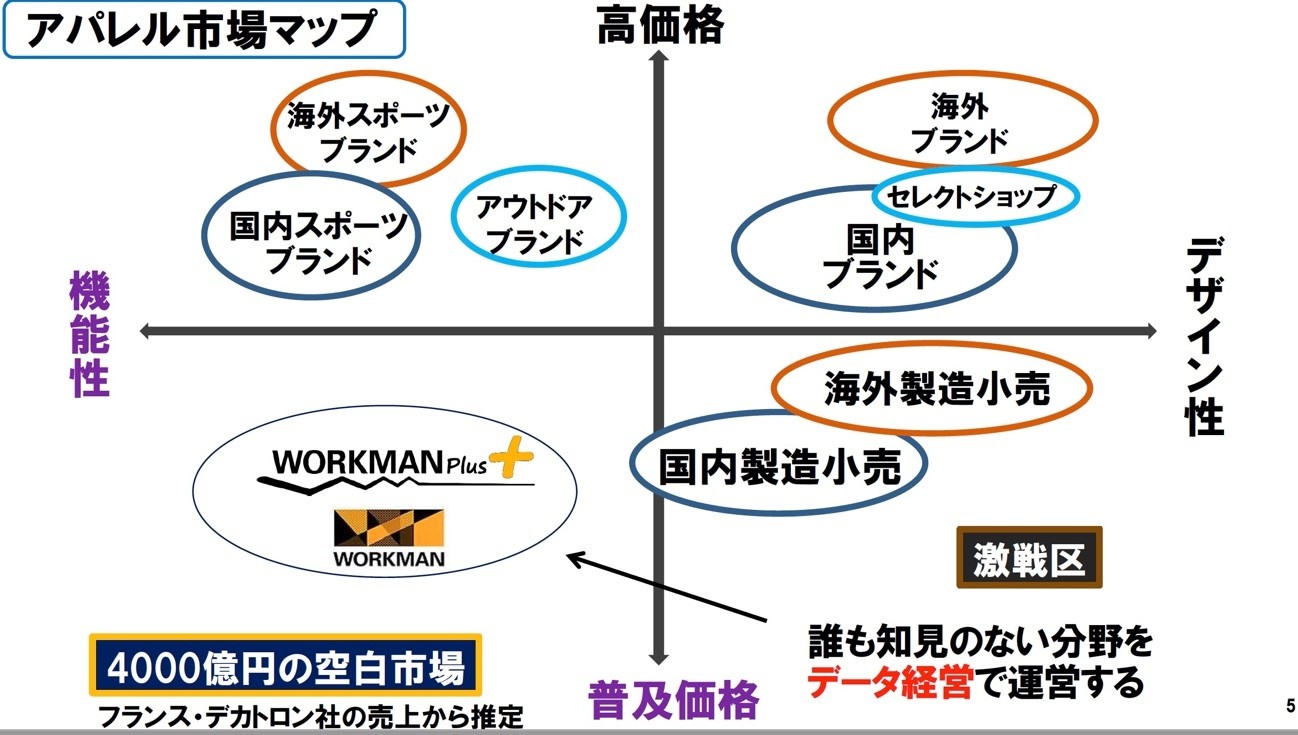

ブルーオーシャン市場を見つけるための手法として、まずは基本に立ち返り、SWOT分析から始めるのが一般的だろう。プレイヤーがひしめく市場の代表として、アパレル市場を思い浮かべてみてほしい。高価格でデザイン性に優れ、根強いファンを抱える高級ブランドでさえ、コロナ禍では破産や身売りのニュースが相次いだ。対する普及価格帯は激戦区で、すさまじいレッドオーシャンである。

一方でデザイン性の対極に機能性を置いてみたときに、ワークマンは4,000億円もの空白市場を見つけた。

数年前までは「作業服」「安い」といったイメージが定着していたが、昨今ではアパレルという文脈で紹介されることも増え、SNSでは“ワークマン女子”なるハッシュタグで注目が集まるようになった。こうしたイメージや客層の転換は、すべて「データ経営」に基づいた戦略によるものだという。

このような鮮やかなDXをワークマンはどう実現したのか。土屋氏は、この疑問に「DXの“X”」、つまり変革(トランスフォーメーション)を中心にワークマンの取り組みを明かしてくれた。

「企業文化から変えることが重要です。当社はそのための目標を掲げましたが、いまだ20%程度しか達成できていません」(土屋氏)

その目標とは、同社が2014年に制定し、現在も掲げている中期業態変革ビジョンに明記されている「客層拡大」だ。その達成のためにSWOT分析をしてみたところ、「機能性」「普及価格」に位置する空白市場を発見したのだ。

「完全な新規事業に参入したら負けるに決まっている」

「ワークマンの強みは、すでに作業服小売でダントツのナンバーワンというブルーオーシャン市場にいたことです。また、店舗と品ぞろえの標準化、定価販売も大きな強みです。しかし、だからといって安穏とはしていられません。作業服市場は1000店、1,000億円が限界だと認識しており、もうすぐ市場を取り尽くしてしまうのは明らかでした。そしてアマゾンを筆頭とするネット企業の台頭が脅威として迫っていたのです」(土屋氏)既存業態が飽和状態にある中で見つけたのが、個人向け作業服市場に続く第2のブルーオーシャン市場「機能性ウェア」だった。ただし同社は、製品は変えないことを選んだ。同じ製品でありながら、見せ方を変えて客層を拡大する戦略だ。

「完全な新規事業に参入したら負けるに決まっています。40年間市場を支配している作業服に軸足は置いたままで、ピボット(回転)してアウトドアに片足を置くことにしたわけです。そして次はターゲットを女性へ移しました。もし負けても、もともとの強みは残したままなので、戻ればいいだけです」(土屋氏)

この戦略を進めるにあたっての手段はユニークだ。「客層拡大という目標は、達成するまでやめないと決めたのです。期限があれば達成できないことがあっても、期限がなければ達成できます。達成したあかつきには100年も競争優位を保てる分野だと考えていますから、10年以上かかっても構わないのです。数少ない目標に対して徹底的に集中する企業文化に変えました」と土屋氏は話す。

そして、その達成手段は、「しない経営」と「データ経営」の大きく2つだ。

ワークマンのDX評価基準とは?「100万円前払い」の真意

「しない経営」とは「最重要目標に集中し、それ以外はしない」というものだという。具体的には100年競争で優位を保てる分野に集中するポジション戦略をとり、ノルマと期限を廃止して社員にストレスを与えず長期継続で達成することだ。大半は前述の説明で理解できるが、「社員にストレスを与えない」とはどういうことだろうか。「DXでは評価基準を変えています。昔はコミュニケーション型の人が昇格していたのですが、今はデータをベースに根拠のあるトランスフォーメーションをできる人が評価されます。そうするとコミュニケーション型の人は不利になるので、力を発揮してくれません。そこで考えたのが、5年の期限を付けてトランスフォーメーションに取り組んでもらう上で、5年後のベースアップ分100万円を先に支払うというものです。これは定期昇給とは別の制度です」(土屋氏)

社員のストレスを減らしてやる気を引き出す妙案だが、実はもう1つ、「経営者の本気度を見せる」という大きな意味合いがある。土屋氏は「DXで一番重要なのは、会社が本気かどうかです。社員はトップや幹部の本気度を見ており、本気でないのなら“やったふり”をします。改革の成果を前払いする制度は、まさに会社の本気度が伝わりますし、社員もやる気が出ますよね」とその真意を説明する。

不確実な時代こそ、現場の声を聞く

「データ経営」については、「私たちなら需要予測でどれくらいモノを作ったらいいかということです」と土屋氏は話す。ところが経営者の立てる計画は大半が間違う。そこで、現場から正しい判断の計画を上げてもらうことが重要となるのだ。「特に変化の時代や不確実の時代においては、経営者は現場の声をよく聞いて顧客の声がする方に進化するべきです。現場も上司とデータで平等に議論でき、現場起点の考えから改革を行えるわけです」(土屋氏)

さらに「すぐに進化する必要はなく、周回遅れでもいいのです」と土屋氏は付け加える。なぜなら、自分たちでAIを開発したりしなくても、そのうちコモディティ化して良いパッケージが安く手に入るようになるため、その結果をExcelで分析できるようにトレーニングしておくことのほうが重要だと考えるからだ。

会社全体の分析力を高めることや文化を変えることの方が、はるかに長い時間がかかる。ワークマンの営業マンはほとんどがExcelでのデータ分析スキルを持っており、たとえば「なぜ大きなサイズが余るのか」という因果関係を導き出し、売り場づくりにつなげることができるという。

「AIは、相関関係は出せても、残念ながら因果関係は出せません。現場で実験するしかないのです」(土屋氏)

これらの成果は、ワークマンの圧倒的に低い廃棄率0.87%からも見てとれるだろう。まさに、同社の強さを示す数字の1つだ。

そしてワークマンでは、社長自身も若手に交じって研修を受け関数を使いこなしているという。「下から上がってきた数字が間違っていることに気づくためには、経営者もデータを使えなければならないのです」と土屋氏は話す。

土屋流「データ教育」のポイント

土屋氏がワークマンに入社した当時の肩書はCIO(最高情報責任者)だった。創業者からは「小さい事はせずに教育をしてください」「変に頑張らなくていいよ」と言われたという。これは土屋氏の言葉を借りれば「遊ぶことができた」そうで、2年間はデータ活用教育に集中した結果が、後のワークマンにとって力をつける結果となった。「もし小手先の仕事をやっていたら、今の売り上げは達成できていなかったでしょう」と振り返る。そして、データ教育についてのポイントを次のように説明する。

「とにかく小さな成果でも褒めることです。良いところだけを見つけて、褒めます。試験でも平均90点になる設問にして、自分はデータ分析が得意なんだという自信を持ってもらいます。平均70点に設定してしまうと脱落者が多く出ます。それは問題をつくる担当者の自己満足であり、百害あって一利なし、社員をダメにします」(土屋氏)

そして土屋氏は、CIO本来の役割について語り締めくくった。

「システムの導入は情報システム部長の役割です。私は関わっていません。はるかに重要なのは導入した後のことで、BIに関して使用前と使用後でどう仕事が変わったのか、私は社員の成果をトレースしていました。DXでCIOが目を向けなければならないのは、デジタルを扱うシステムを導入した後、どう“X”するかです」(土屋氏)