- 会員限定

- 2018/10/22 掲載

「27年ぶり」に基準地価が上昇、日本の土地価格はこれから上がる?

手放しで喜べない事情とは

加谷珪一(かや・けいいち) 経済評論家 1969年宮城県仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。 野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『億万長者への道は経済学に書いてある』(クロスメディア・パブリッシング)、『感じる経済学』(SBクリエイティブ)、『ポスト新産業革命』(CCCメディアハウス)、『新富裕層の研究-日本経済を変える新たな仕組み』(祥伝社新書)、『教養として身につけておきたい 戦争と経済の本質』(総合法令出版)などがある。

土地の値段には3つの種類がある

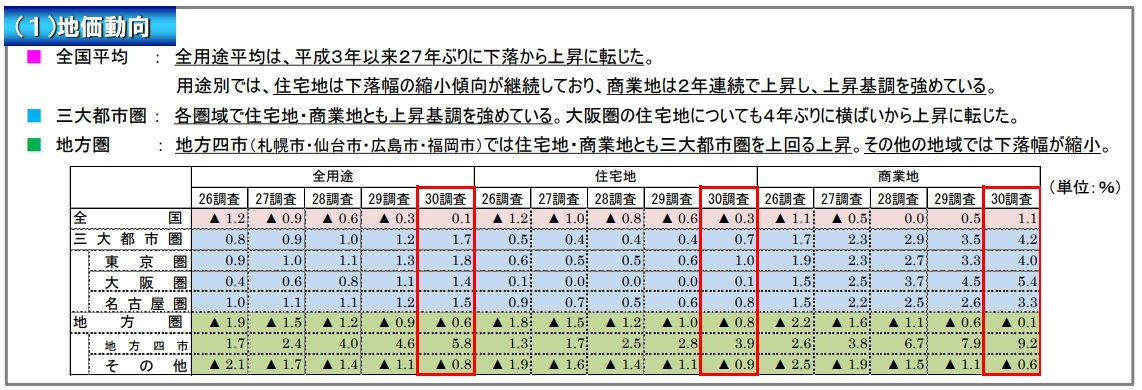

国土交通省は2018年9月18日、7月1日時点における基準地価(全用途)が前年比プラス0.1%になったと発表した。基準地価が前年比プラスになるのは1991年以来、27年ぶりのことである。

今回、発表されたのは基準地価だが、日本では地価の基準となる指標が複数存在しており、少々紛らわしい。「基準地価」は、国土利用計画法に基づき、各都道府県が毎年7月1日時点での地価を調査したものである。似たようなものに「公示地価」と呼ばれるものがあるが、こちらは毎年1月に国土交通省が調査を行っている。

両者の評価方法は若干異なるが、似たような手法を用いているので、基準地価と公示地価にそれほど大きな乖離は生じない。公示地価は1月時点、基準地価は7月時点なので時期の違いと考えても差し支えないだろう。

ちなみに公示地価は不動産取引の目安として作成されているので、ある程度までは実勢価格(現実の取引価格)を反映する。ただ現実の不動産取引は市況だけでなく、売り手と買い手の事情に大きく左右されるので、場所によっては実勢価格と公示地価・基準地価に乖離が生じる。公示地価や基準地価の価格がそのまま現実の取引価格であるとは考えない方がよい。

これ以外に国税庁が発表している「路線価」という指標もあるが、路線価はあくまで相続税の目安として作成されているので、実勢価格とは乖離していることが多い。

基準地価や公示地価は、総合的な土地価格の動向を示す指標と考えればよく、日本全体の地価の動きを知るためには使い勝手のよい指標といえる。

必ずしも「手放しで喜べない」事情

基準地価はバブル崩壊以後、一貫してマイナスという状況が続いてきた。リーマンショック直前の好景気の際には東京圏と名古屋圏の価格がプラスとなったが、全国平均はマイナスから脱却できなかった。今回、全国平均がプラスに転じており、従来とは状況が大きく変わっている。今年3月に発表された公示地価(1月時点)においても上昇率がプラスに転じていることを考えると、長期にわたった地価の下落もようやく下げ止まったと解釈できる。

不動産価格は内需を映す鏡であり、不動産価格の上昇がなければ個人消費の拡大は望めない。これまでの日本経済はGDP(国内総生産)の伸びに比して、消費が弱いという特徴が見られたが、不動産価格が低迷している以上、消費が伸びないのは当然の結果といってよいだろう。もし地価の上昇が今後も継続すれば、個人消費の拡大につながる可能性はそれなりに高い。

しかしながら、今回の地価反転の状況をより詳しく観察すると、必ずしも手放しで喜べる状況とはいえない。地価上昇の恩恵を受ける地域とそうでない地域の格差はむしろ拡大しており、全体の底上げが見込めない可能性も見え隠れする。

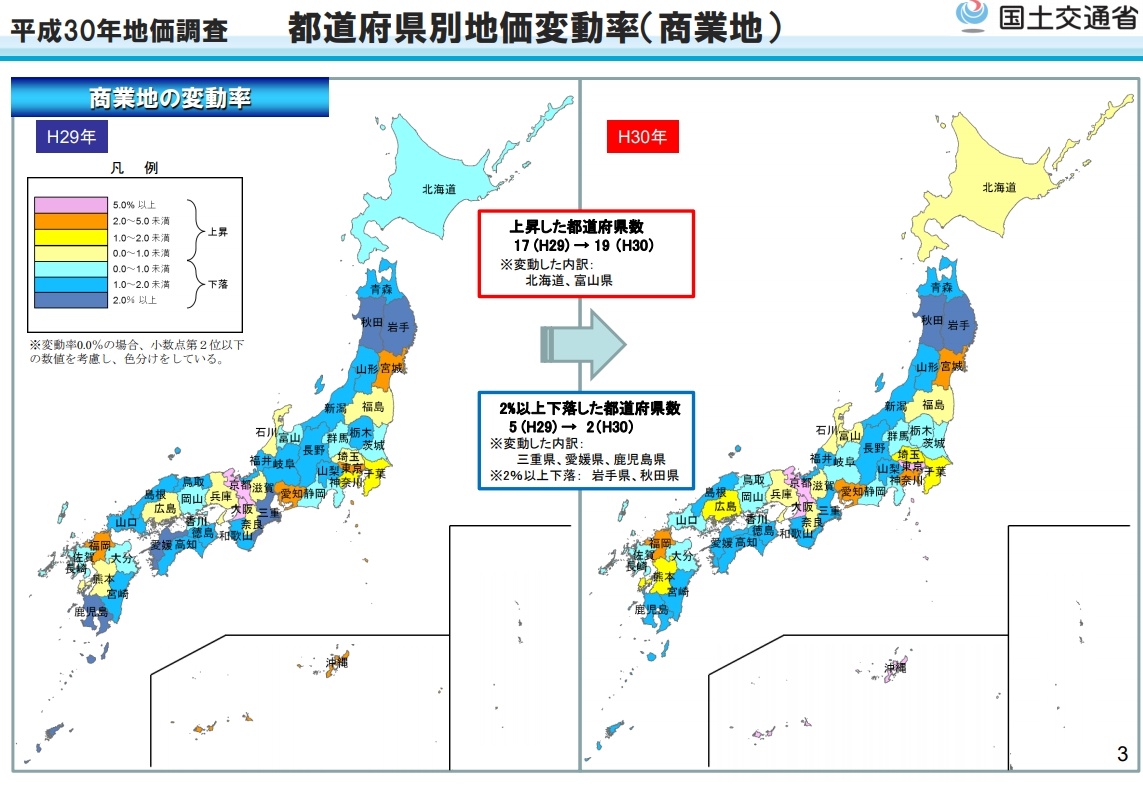

今回の地価上昇で特徴的なのは、東京、大阪、名古屋という3大都市圏に加え、札幌、仙台、広島、福岡など地方中枢都市の伸びが顕著だったこと、京都、沖縄の上昇が大きかったこと、商業値の伸びが大きかったことの3点である。

【次ページ】違いを生むのは「インバウンド需要」、人口減少によるマイナス効果が水面下で進行中

政府・官公庁・学校教育のおすすめコンテンツ

政府・官公庁・学校教育の関連コンテンツ

PR

PR

PR