- 会員限定

- 2024/09/20 掲載

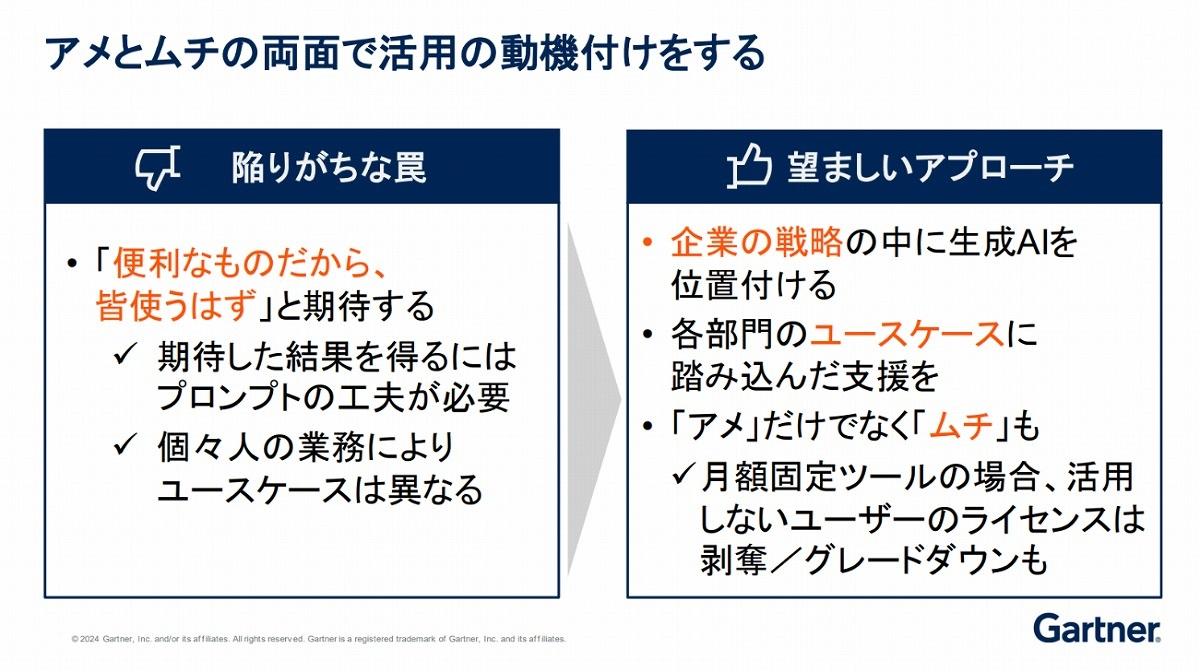

なぜ生成AIはこんなに便利でも使われないのか?ガートナー流「アメとムチ」の成功戦略

すでに1/4のツールで生成AIの利用が可能に

ここ数年急激に普及している生成AI。日本情報システム・ユーザー協会が今年4月に発表した『企業IT動向調査報告書2014』でも、売上高が1,000億以上の企業における言語系生成AIの導入割合は、「導入済み(23%)」と「試験導入中・導入準備中(31%)」を合わせて、すでに過半を突破している。ガートナーでも、2028年までに企業の6割が、生成 AI機能を持たないデジタル・ワークプレース向けSaaSアプリを、生成AI機能を備えたものに置き換えると予測している。

そんな生成AIについて、「企業の関心の急速な高まりと、それを受けてのベンダー側の対応によって、すでにオフィスで当たり前に利用できる存在になっています」と話すのは、ガートナー ディレクター,アナリストの林 宏典氏だ。

ディレクター,アナリスト

林 宏典氏

林氏によると、ガートナーの調査で生成AI機能を備えたデジタル・ワークプレース・ツールの割合は、調査の対象となった121個のうち51個にのぼったという。

こうした生成AIの利用機運の高まりを受け、ガートナーには生成AIの業務利用をどう進めるべきかとの問い合わせが数多く寄せられるようになっていると林氏は話す。そうした中で、「まずは理解すべき」と林氏が話すのが投資対効果だ。投資対効果は投資額に対応する効率性などの効果を金額換算して算出するが、生成AIに関してはそれが一筋縄ではいかない。

「生成AIは適用範囲の広さ、さらに生成物による業務効率性や付加価値の測定という新たな課題から、現時点では簡単にいきません」(林氏)

その上で基準として林氏が提示するのが、生成AIの社内での利用回数だ。ガートナーの調査では生成AIを導入しつつも、定常的に利用する割合は大多数で全体の1~2割にとどまっているのだという。

「生成AIの活用には、プロンプトの書き方など利用側のノウハウ蓄積も新たに必要です。その程度の判断のためには、利用回数を指針とするのが現時点で最も合理的です」(林氏)

意外に知らない生成AI「5つ」の種類

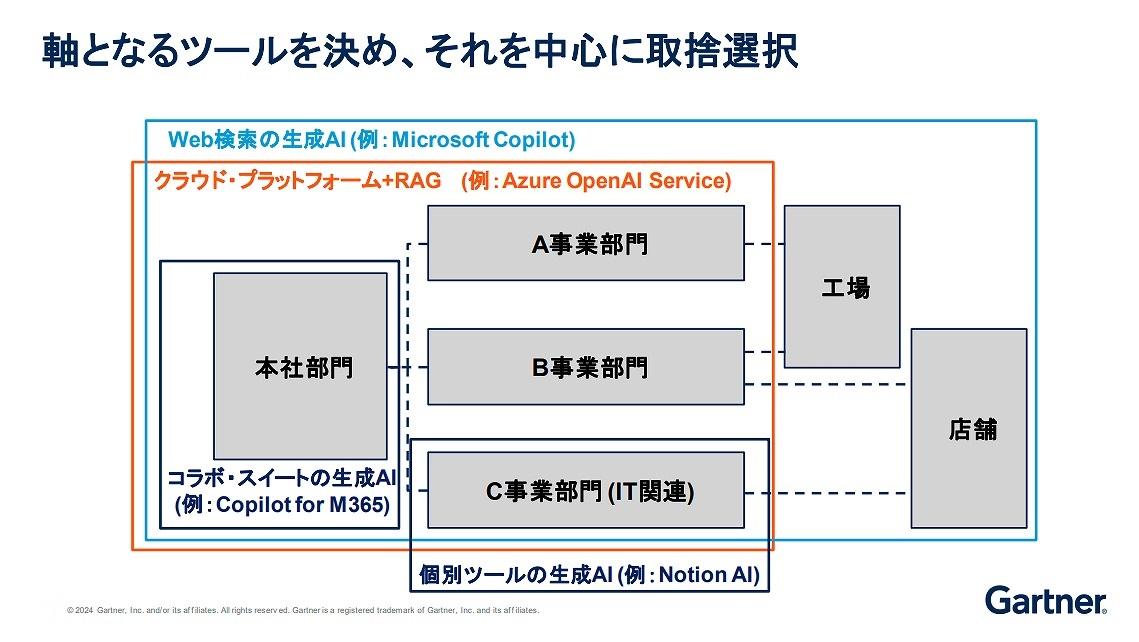

そうした生成AIの業務利用に向け、林氏が「採るべきアプローチ」として推奨するのが、ツールの特性に基づくユースケースごとの優先順位を付けての取捨選択である。その参考になるのが、ガートナーによる生成AIの5つの分類だ。

2.クラウドプラットフォームが提供する「クラウドプラットフォーム生成AI」

3.SaaSとして提供される「SaaS生成AI」

4.コラボレーションツールに組み込まれた「コラボ・スイートの生成AI」

5.各種ツールの機能強化を狙いにした「個別ツールの生成AI」

これらは、無料で利用できるものから従量課金、ユーザー月額課金まで課金体系もさまざまで、1.では検索用途以外では利用できないなどの利用の制約がある。

「こうした分類を基に、生成AIで自社が何を成し遂げたいかを考えれば、自ずと答えが出てきます。生成AIを用いた独自サービスの開発であれば、幅広く応用が利き、個別に特化した開発が可能な『クラウドプラットフォーム生成AI』に行き着きます。一方で、まずは生成AIの利用環境を整えたいのであれば、SaaS生成AIが導入の手軽でおすすめです。どの生成AIがおすすめかとの質問も多いですが、種類別の特性の違いを理解しておけば、そうした疑問もなくなります」(林氏)

使い分けの例としては、できる限り多くの社員によるAI活用をまずは狙いとするならば、「Azure OpenAI Service」などのクラウドプラットフォーム生成AIのデスクワーカーへのライセンス配布が一番の近道だ。

また、会議や文書作成の多い本社部門に対しては、「Copilot for Microsoft 365」などのコラボ・スイート生成AIの利用環境を整える。メモやタスク管理、ドキュメント管理といった仕事で使う多様なツールを1つにまとめたアプリ「Notion」をすでに利用している部門には、業務支援のために「Notion AI」を導入するといったケースが考えられる。

「従業員を業務内容やIT環境の切り口からグルーピングし、メリハリを付けたツール選びが、コストを抑えつつ生成AIを導入するポイントです」(林氏) 【次ページ】「現場任せ」にしない「成功3カ条」

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR