デメリットだらけの「紙とハンコ」の契約書業務、今すぐ改革すべき理由

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

新型コロナで顕在化した「紙の契約書」を取り巻く課題

新型コロナウイルス対策として、リモートワークを導入する企業が増えた。そこで問題になっているのが「紙とハンコ」の扱いだ。特に「紙とハンコ」が必須の契約書などに関しては、多くの問題が起きている。企業はさまざまな契約書を扱う。人事であれば雇用契約書や労働条件通知書、営業であれば売買契約書など。こうした契約書を扱う部門において、これまではあまり問題視されてこなかった“潜在課題”が、現在コロナ禍によって顕在化しているのだ。

たとえば、「取引先がリモートワークのため、紙の契約書のやり取りが困難になり、時間がかかる」、「人を採用する際、以前なら直接会ってその場で契約書に押印できていたのができなくなった」、「書類を紙で保管しているため、オフィスに出向かないと内容を確認できない」など、契約書を扱う業務部門の課題が露呈しているのだ。

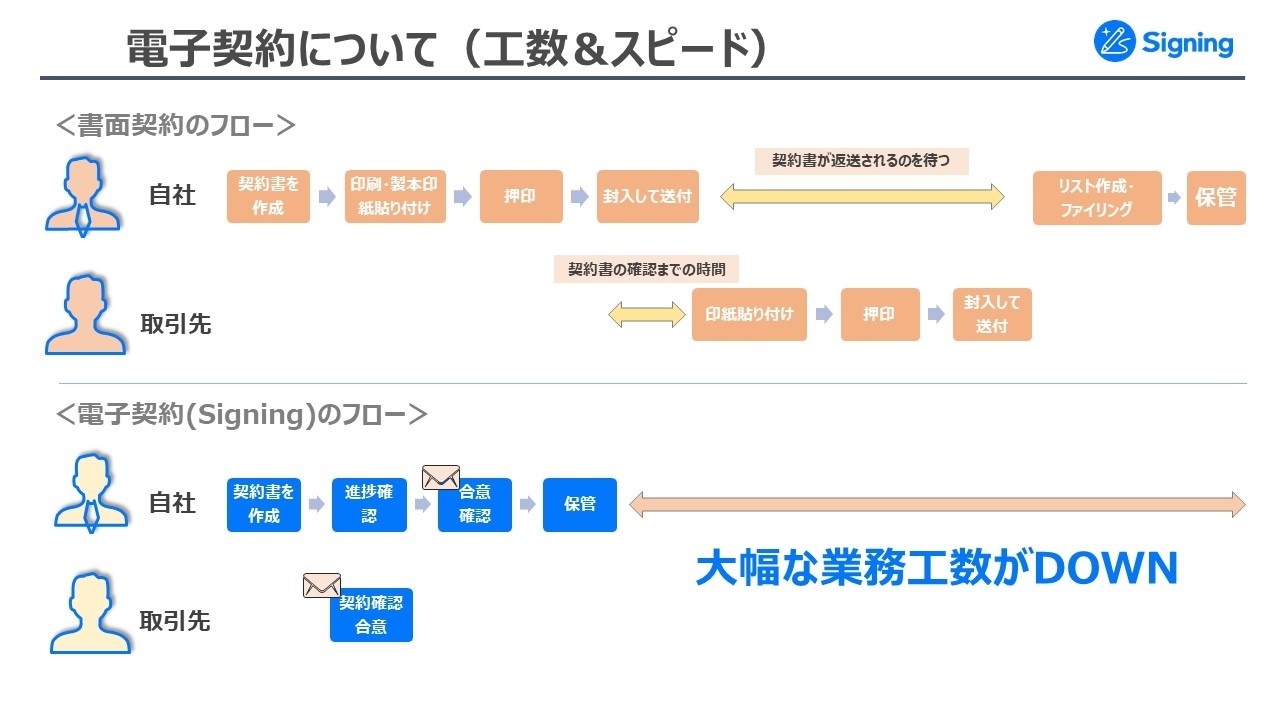

そこで注目されているのが「電子契約」だ。電子契約のメリットは、契約書の作成から締結・保管までのフローを確認すれば明らかだ。

紙の契約書だと、作成・印刷し、収入印紙を貼って押印し、先方に送付する。相手方でも同様に処理し、返送された契約書をファイリングして保管する。電子契約はこれらの工数・コストを大幅に削減できる。

ところが、圧倒的に便利なはずの電子契約は、まだそれほど広がっていない。テレワークは実施しているにも関わらず、契約書だけは紙のまま運用している企業がいまだに多い。それはなぜなのか。電子契約をもっと手軽に利用するには、どうすれば良いのだろうか。

電子契約の4つのメリット

「電子契約にはメリットしかありません」──。そう語るのは、ネオキャリア 事業戦略本部 Signing事業部 部長の小山竜男氏である。

事業戦略本部 Signing事業部 部長

小山竜男氏

ネオキャリアは、人材関連事業を中心に事業を展開しているが、2013年頃よりHR Techサービスの開発に注力。現在は、約700名のエンジニアを抱え、人事向けクラウドサービスやWeb会議システムなどを開発・提供している。

小山氏は、電子契約のメリットは大きく4つあると、次のように説明する。

「第1はコストです。収入印紙が不要で、郵送代や印刷・製本、契約書を管理するコストもかかりません。第2はリードタイムです。紙の契約書だと締結までに早くても1週間はかかりますが、電子契約なら10分です。第3がリスク・コンプライアンスです。不正を防止し、誤った書類を送ってしまうなどのミスも防げます。そして4つ目がBCP対策(事業継続対策)です。新しい働き方への対応や、予測不可能な自然災害、コロナ禍においても事業継続の有効な手段になります」(小山氏)

こうした電子契約のメリットを最大限、享受できるように開発されたクラウドサービスが、同社の契約管理プラットフォーム「Signing(サイニング)」である。事業戦略本部 プロダクトデザイン部 部長の松葉治朗氏は、その特長を次のように説明する。

事業戦略本部

プロダクトデザイン部 部長

松葉治朗氏

「一般的に、電子契約には『起案』『レビュー』『締結』『保管』の4つフェーズがありますが、Signingは、その4つのフェーズを一気通貫で管理することを目指して開発された電子契約サービスです」(松葉氏)

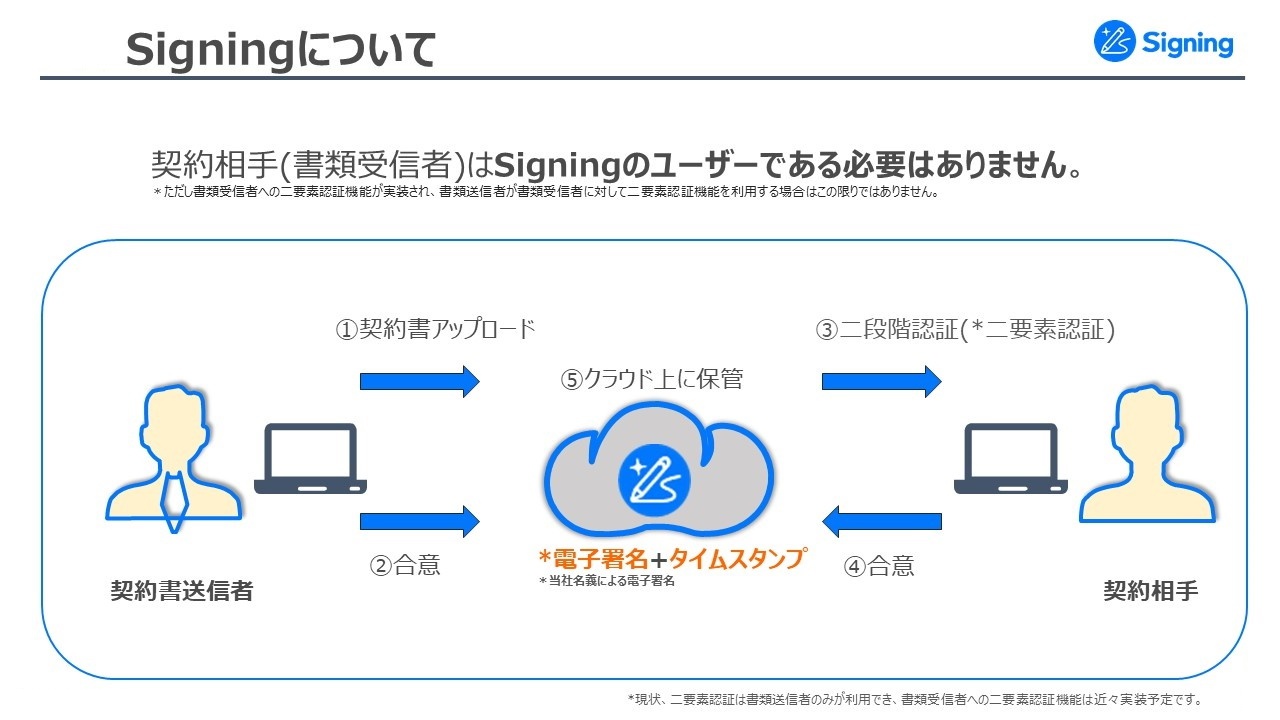

加えて、Signingの特長の1つに、契約相手がSigningのユーザーである必要がないという点が挙げられる。企業は作成した契約書をSigningにアップロードし、相手に確認依頼のメールを送る。メールを受け取った相手は、Signing上で合意する。その際、Signingのアカウントは必要ない。もちろん、インターネットとWebブラウザがあれば良いので、双方の担当者がテレワーク中であってもまったく問題ない。

契約の入力ミスを防ぐ方法とは

Signingは、もともとネオキャリア自身のニーズから生まれたサービスだという。小山氏は、開発の経緯を次のように説明する。「弊社の営業はさまざまな企業と契約を交わしますが、コロナ禍によって従来と同じスピード感で契約することが難しくなっていました。また、取引先と話をする中で、同様の問題を抱えている企業が非常に多いことも実感していました。そこで、これまでに培ったサービス開発のノウハウを活用して、独自に開発することを決断しました」(小山氏)

開発にあたっては、さまざまな競合他社のサービスを研究した。そこで出てきたコンセプトが、「起案」「レビュー」「締結」「保管」の4つのフェーズを一気通貫で管理するというコンセプトだ。

既存のサービスは契約の「締結」「管理」に着目しているものがほとんどだ。新しい契約書を作成する「起案」、それを法務などで評価する「レビュー」まで視野に開発されているサービスは少ない。

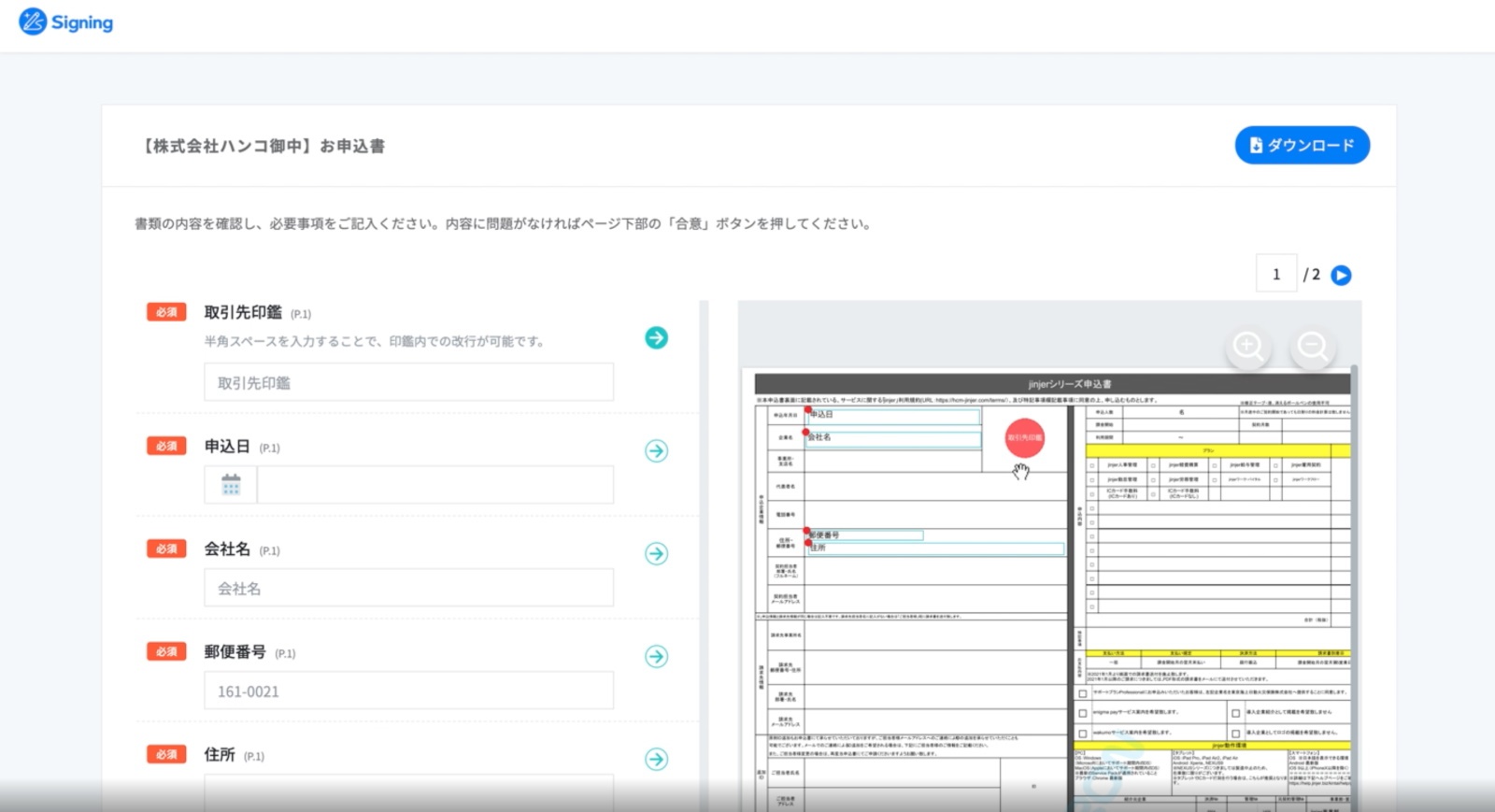

契約書のテンプレートを作成するとき、説明を付加できるのも特長だ。「契約書では、取引先に住所や氏名などの情報を入力してもらう必要があります。ところが、建物名まで必要なのに入力されなかったり、代表者ではなく担当者の名前が入力されたりといったミスは、けっこう多いのです。Signingでは、入力・記入が必要な項目ごとに詳細な説明を追加できて、項目によっては選択形式やチェックボックスにすることも可能なので、こうしたミスを防ぐことができます」(松葉氏)。

入力ミスがあると、そのたびに契約書のやり取りが発生する。せっかく電子契約を利用しているのに、これでは手間・コストがかかってしまう。したがって、一度のやり取りで処理を完結できることは、非常に重要なポイントなのである。

加えて、セキュリティ機能が充実しているのもSigningの特長だ。書類のバージョン管理やデータベース操作ログの取得が可能で、タイムスタンプと2要素認証による改ざん検知と本人確認の仕組みも用意されている。

さらに、今度同社が提供するほかのクラウドサービスとの連携も期待できる。たとえば、同社の人事向けクラウドサービス「jinjer」と連携してアクセス権を制御したり、Web会議システムの「Calling」と連携し、相手と対面でコミュニケーションしながら契約書の確認・締結を行ったりするなど、各種サービスとの連携によるメリットが考えられるのだ。

【導入事例】物流企業の電子契約

Signingは2021年2月にリリースされたばかりの新しいサービスだが、すでに多くの企業が関心を示し、いち早く導入を決めた企業もある。たとえば、業務委託のドライバーを多数抱える物流企業のA社もその1社だ。「導入いただいた物流企業さまは、業務委託の契約書に4000円の収入印紙が必要であり、これがコスト負荷となっていました。収入印紙は、ドライバーの数だけ必要になるため、規模の小さいA社のような企業にとっては大きい負担になっていました。しかし、電子契約にすれば収入印紙が不要になり、コストメリットが明らかなことから、Signingを導入いただきました」(小山氏)

さらに、手続きが簡単であることも評価されているという。松葉氏は、「小さい会社では、社長自ら現場に出て作業することも珍しくありません。また、専任の事務職員がいないこともあります。そのような場合でも、Signingであれば対応できます。さらに、紙で保管する必要もなくなります」と話す。

また、従業員約600名のある企業では、契約書だけでなく発注書の締結・管理でもSigningを利用している。

「その会社は、毎月、何百枚もの発注書を印刷・押印し、原本を残すためにコピーし、封入して郵送する……といった作業を繰り返していました。作業が煩雑でミスも起きやすかったため、Signingを導入し、工数削減とコスト削減、コンプライアンス強化を目指されています」(松葉氏)

なお、この会社のように、Signingは発注者や請求書などの押印を必要とする書類ならすべてに対応できる。バックオフィス業務における「紙とハンコ」を一掃し、ペーパーレス化に貢献できるのである。小山氏は、「『紙とハンコ』をなくすことは、もはや国策です。繰り返しになりますが、電子契約にはメリットしかありません。ただし、導入することに抵抗感や不安感を感じるお客さまがいるのも確かです。それに対しては、サービスの導入から運用、定着までをご支援するカスタマーサクセスのサービスを提供していますので、安心してご利用いただければと思います」と強調する。

多くの企業でテレワークが当たり前になりつつある。次のステップは電子契約による「紙とハンコ」の一掃だろう。ぜひ、「電子契約にはメリットしかない」事実を、Signingで確認していただければと思う。

なお、Signingは2021年4月1日〜4月30日までの申し込みに限り、初期費用無料のキャンペーンを実施している。書類管理の悩みを抱えている企業の方は、試してみてはどうだろうか。

4月1日〜4月30日までの申し込みに限り、初期費用無料!

初期費用:50,000円→無料

月額費用:8,000円

送信料:200円

https://e-signing.jp/lp002/?utm_source=advertorial&utm_medium=banner&utm_campaign=businessit&fbclid=IwAR2eRCYf-n7t0EUe83h2MhDZwCDv47bnXKqNJE5eExxfD49g81Z9SGji3dU