優秀な人材が欲しいなら、まずは「胃袋」をつかめ

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

そうした中、社員の健康管理を経営課題として認識し、改善に取り組む「健康経営」がその特効薬として注目されている。中でも着手しやすいのが、食生活から社員の健康にアプローチする手法だ。ここでは「社員の胃袋」をつかんで、優秀な人材を確保する方法を紹介する。

衛生環境が悪ければ働きたくない

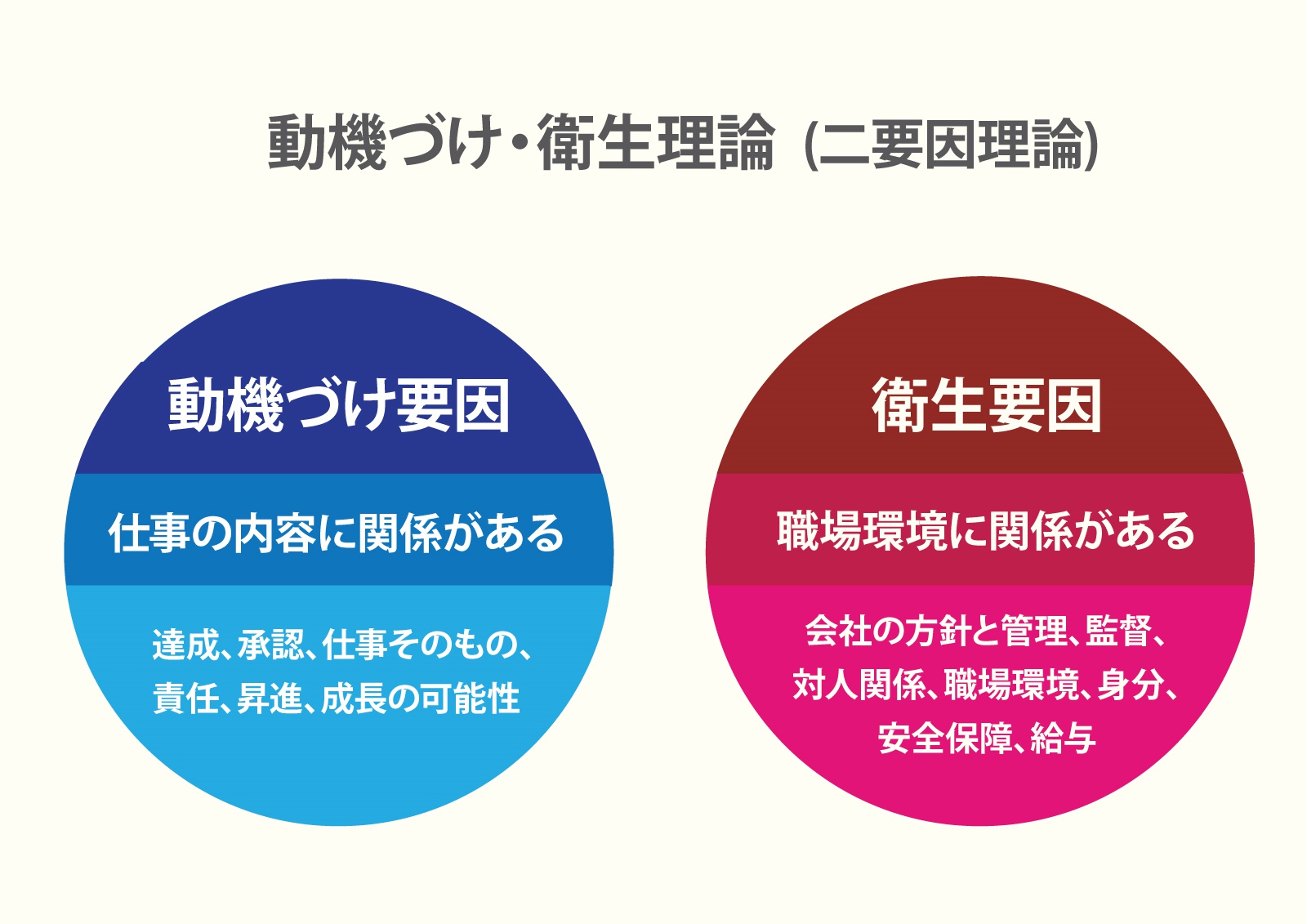

人々が企業に入りたいと希望したり、勤め続けたいと感じたりすることには多くのファクターがある。米国の臨床心理学者であるフレデリック・ハーズバーグ氏は、社員にモチベーションを与える「動機づけ・衛生理論」(二要因理論)を提唱した。「動機づけ・衛生理論」とは、職務に対する満足/不満足を引き起こす要因に関する理論であり、就職や離職の原因・要因を2つに大別している。

その1つである「動機づけ要因」は、企業の理念や仕事内容など、「仕事への満足度」に影響し、従業員の意欲向上に貢献するものだ。そして、もう1つの要因が対人関係や給与、職場環境などの「衛生要因」で、これは「仕事への不満足」に影響する。

社員がモチベーション高く“働き続けたい”と思う職場を作ろうとするとき、動機づけ要因ばかりが注目されがちだが、実は動機づけ要因を満たしても、衛生要因が満たされていなければ、社員のモチベーションは上がらないどころか、不満ばかりが募っていく。衛生要因を満たすことは、社員の満足度を高めるための前提条件だ。

実際に、米国のように人材の流動性が高い国では、衛生要因が重要視されている。一方日本では動機づけ要因の方がいまだ重要視されており、衛生要因の重要性について気づいていない企業も多い。

しかし「退職理由の80%近くは衛生要因にある」という説もあり、社員が“働き続けたい”と思える職場づくりにおいて、いかに衛生要因が重要か分かる。まずは衛生要因を満たすために、企業が適切な打ち手を用意しているかが人材確保・採用定着の成否を左右する。

では、具体的にはどのように衛生要因に働きかければよいのだろうか。

その問いに対して、1つの有効な解決手段として注目されるのが「健康経営」だ。社員の健康管理に戦略的に取り組むことで、人材確保・採用定着・生産性向上など、社員や組織の活性化を図ろうとするものだ。社員の健康にいかに投資できるかが、今後の企業の競争力を左右する。

健康管理のためには、運動や睡眠・食事が最も重要な要素だ。中でも「食事」は働いている時間の中でも避けられない。そのため、多くの会社では、まず「食事」への施策に取り組むことを考えるだろう。

しかし、社員食堂を作るとなると莫大なコストがかかってしまう。一方で、カップ麺やお菓子を置くだけでは、空腹は満たせて気分転換には役立つが、健康管理に役立つとは言いがたい。そこで求められるのが、企業の投資や手間をできるだけ抑えながら「従業員を虜にする」、安くて、ヘルシーな食によるアプローチだ。

・たった100円で食べられる安心・安全でヘルシーな惣菜

・いつでも安全な食事をとれるということ

・「社員の健康を考えている」というメッセージが離職率を変える

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!