- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

アポロ計画を支えたコンピューターシステム

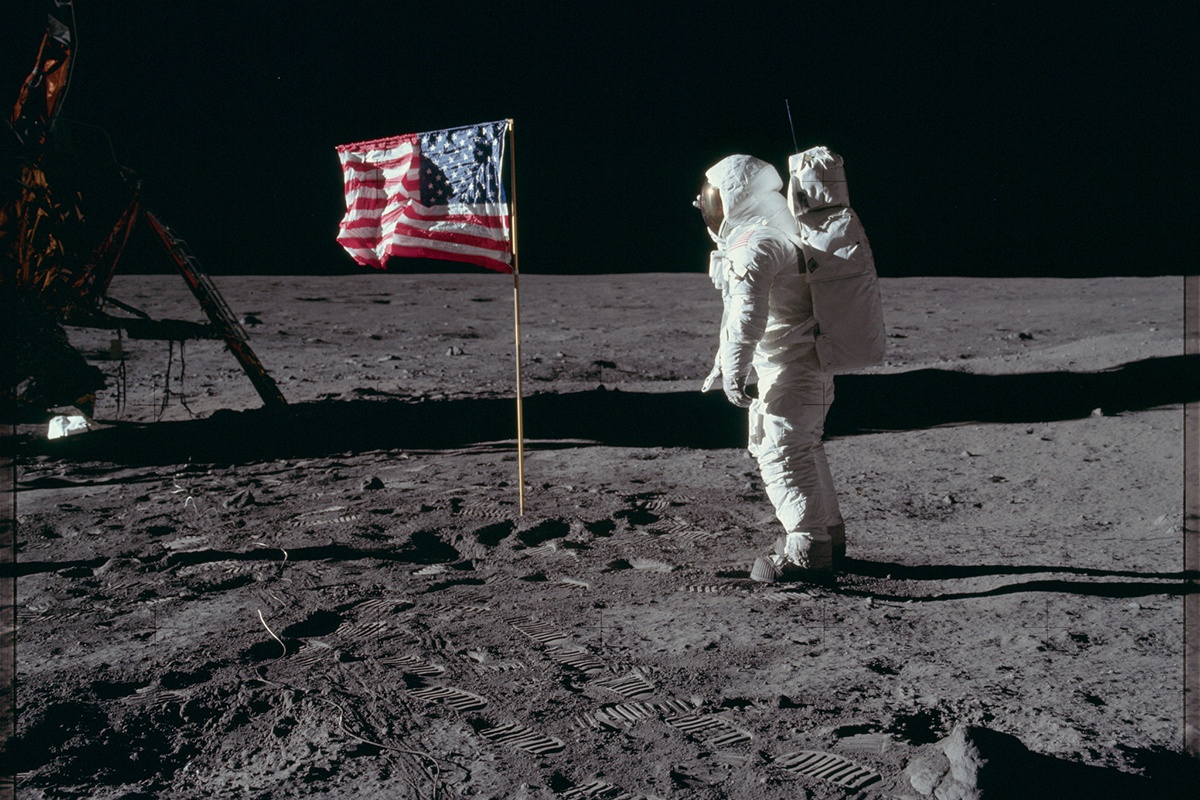

1961年から1972年にかけて米国で実施されたアポロ計画。有人月面着陸をめざし、1969年7月のアポロ11号の月面着陸をはじめ、全6回の有人月面着陸に成功した。しかし、こうした業績の裏に、「ITの力」があったことはあまり知られていない。

アポロ計画以前は、宇宙船の飛行ルートの計算は「手計算」で行われていた。宇宙船が地球を出発して周回軌道に乗り、月の軌道に移行するタイミング、あるいは月面着陸のタイミングやスピード、角度などを計算するのだ。しかも、刻々と変わる宇宙船の位置やスピードに応じて随時、再計算することが求められていた。

これを手計算で行うのは、膨大な人手と時間がかかる。そこでNASA(米国航空宇宙局)は、アポロ計画においてコンピューターシステムの導入を決意する。国家のプライドと人命がかかったこのコンピューターには、性能はもちろん、「平均故障間隔2万5000時間」という当時としては破格の高可用性要件が求められた。

当時としては圧倒的な高可用性とハイパフォーマンスを両立

この高い要求に対し、「平均故障間隔4万時間」という圧倒的な高可用性を達成したシステムがあった。IBMのメインフレーム「IBM System/360」である。データ処理の高速性も高く評価され、NASAは「IBM System/360」の導入を決定し、「リアルタイム・データ処理」を実現する。日本アイ・ビー・エム(IBM) システム事業本部 技術理事の川口 一政氏は次のように明かす。

「これまでは手計算で行われていたので、相当の時間が必要でした。しかし、アポロ計画では、IBMのメインフレームである『IBM System/360』が採用され、宇宙飛行センターで技術者が宇宙船の軌道の計算をリアルタイムで行いました。4000人を超えるIBMのエンジニアが、宇宙船の打ち上げから地球への安全な帰還を実現するシステムとプログラムの開発に携わったのです」(川口氏)

システム事業本部 技術理事

川口 一政氏

アポロ11号が月面に着陸し、地球に帰還するための精密な軌道計算に、IBMのコンピューターとエンジニアたちが活躍していた。いわば、米国の名誉や人類の希望を託した計画の実現に、IBMが一役買ったといえるだろう。

採用された「IBM System/360」は、科学技術計算用に開発されたメインフレームの機能を統合し、商用にも利用可能な高速処理と高可用性を実現したモデルだ。つまり、「IBM System/360」は、今でいう「ハイパフォーマンスコンピューティングの先がけ」ともいえるシステムだったといえる。

さらに、「IBM System/360」はコンピューターとメモリ、キャッシュ、ストレージの階層構造を実現した。これにより、大量データを高速処理する礎を築いた。また、IBMのサーバやストレージを他のベンダーのハードウェアと結合できるよう、アーキテクチャやインターフェースも公開した。

まさに「それぞれのコンポーネントを独立させ、さらに世代が変わっても利用できるよう仕様を公開、標準化する」という、今では当たり前となったコンピューター開発手法の基礎を作った、画期的なモデルだったのだ。

ダウンサイジングやオープン化の波にも対応

そして、アポロ計画を裏側から支えた「IBM System/360」の後継機は、今なお進化を続け、「IBM Z」シリーズとして企業の課題解決に寄与している。「IBM Z」シリーズを通しての特長は大きく3つあると川口氏は語る。1つ目は、「設計思想の先進性」だ。上述したように、IBMのメインフレームは、アーキテクチャを公開し、標準化を推進し、プログラムの後方互換性を維持した。こうしたことは今では当たり前であるものの、「コンピューターごとに独自のプログラムを作る必要があった当時に、世代をまたがっても、プログラムの後方互換性を担保したのは大きな価値だ」と川口氏は話す。

2つ目は、「ダウンサイジング」だ。メインフレームは、1990年代に入るとダウンサイジングの波にさらされ、パソコンの普及や、UNIXの台頭によって「滅びゆく恐竜」といわれた。

「IBM Z」では、コンピューターのCPUを構成する基本回路に「CMOS(シーモス)」を採用。これにより、ハードウェアのダウンサイジングと省コスト化を実現した。さらに、CMOSのデメリットである演算能力の低さを補うために、CPUを並列させ、スケールアウトにより大きな処理能力を実現した。

3つ目は、「新しい技術の取り込み」だ。当時、コンピューターシステムとOSは一体だったが、IBMは、オープン化の波に対応すべく、メインフレーム用のOSとして独自の「z/OS」に加えて、新たにLinuxをサポートした。オープン技術を採用して、アプリケーションと従来の技術を融合させたことは「クラウド時代にも通用する先見性」だといえるだろう。

最新の「IBM z15」がもたらす3つの価値

では、「IBM Z」シリーズの最新作となるメインフレーム「IBM z15」の概要、特長はどのようなものだろうか。川口氏は以下の3つのキーワードを挙げた。・クラウドネイティブな開発(Cloud Native Development)・あらゆる場所での暗号化(Encryption Everywhere)・短時間での回復(Instant Recovery)

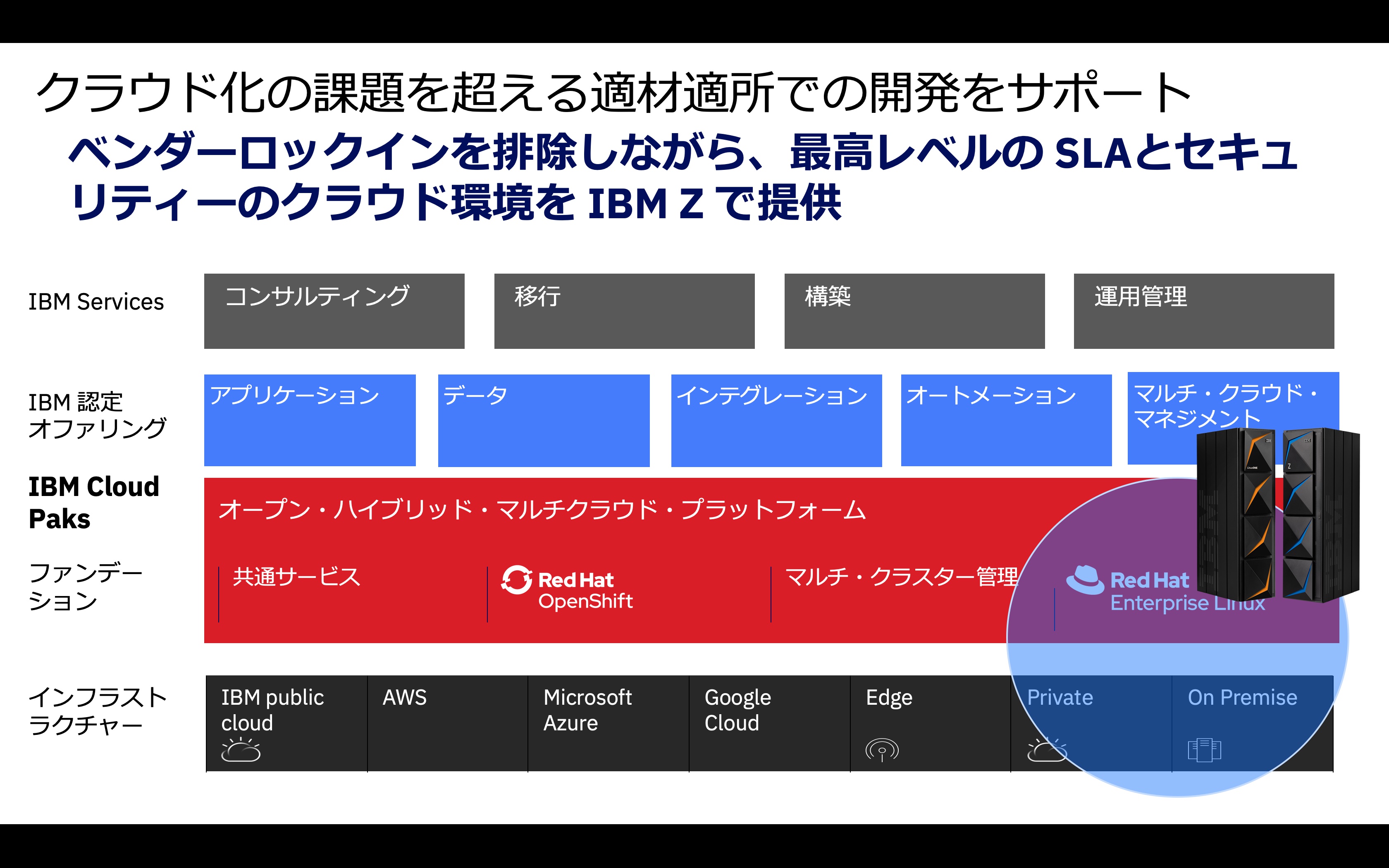

1つ目の「クラウドネイティブな開発」について、川口氏は、「最近の企業ITにおいては、アプリケーション開発のしやすさ、スピードが重要だ」と述べる。

「IBM z15」はマイクロサービスやコンテナ、さらに、コンテナ化したアプリケーションの展開、スケーリング、および管理を行うKubernetesといったクラウドネイティブな技術をサポートしている。

これによって、新規のアプリケーション開発については、クラウドネイティブでの開発を強力に支援する一方、既存システムについても、「既存のIBM Zの資産を有効活用して、クラウドネイティブにシフトしていくことが可能だ」という。これにより、ハイブリッドクラウド環境をスピーディに実現することができる。

2つ目の「あらゆる場所での暗号化」については、パブリッククラウド、プライベートクラウドに点在してコピーされる機密データを集中管理し、暗号化によってデータを保護する「Data Privacy Passports」という機能を装備。機密情報のトレーサビリティや鍵を安全に保護することで、ハイブリッドクラウド環境の中で「IBM z15」が核となり、すべての機密データの暗号/復号を高速に行うことを可能にする。

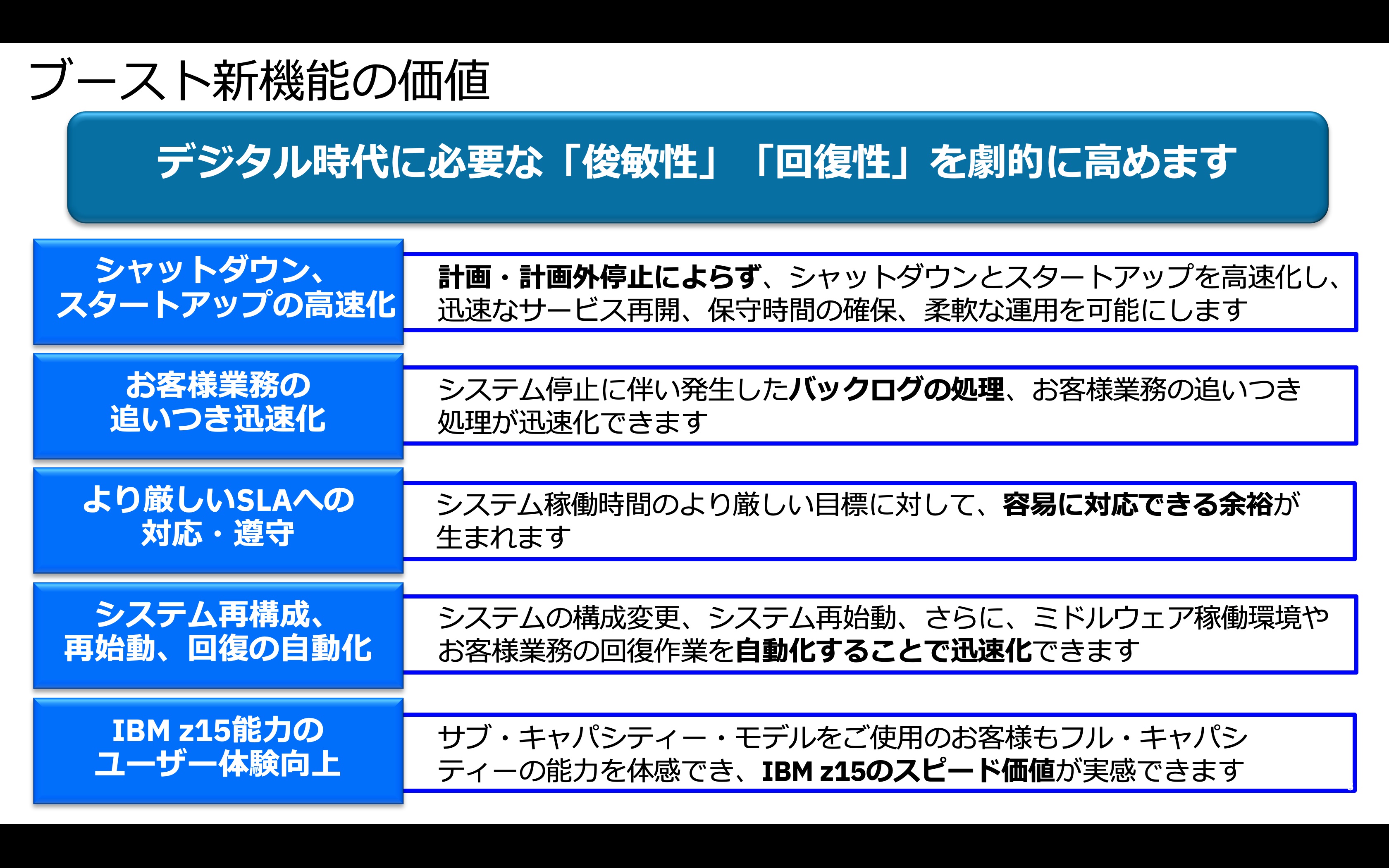

そして、3つ目の「短時間での回復」については、ハードウェアとしての可用性、耐故障性の高さに加え、保守、修正の際に「システム停止時間の極小化」がなされている。

これは、システム内部で持つ追加の処理能力を解放する「システム・リカバリー・ブースト」という機能によって、システム停止からの再起動を高速化するものだ。サーバダウンやシステム停止などは「業務ピーク時に起こることが多く、こうした早期の回復のための機能は顧客企業からの評価も高い」と川口氏は話してくれた。

「進化し続けるメインフレーム」としてDXの中核を担う

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業にとって、ハイブリッドクラウドの活用は大きなテーマであり、ビジネスにおけるデータ活用の重要性は高まるばかりだ。しかし、企業ITのクラウドへの移行はそれほど進んでいないのも事実だ。その理由として、川口氏は、「セキュリティをはじめとする『非機能要件』が大きなハードルになっている」と語る。

ハイブリッドクラウドによって、パブリック、プライベートクラウドにデータが点在し、無秩序なクラウド間の機密データ共有によりデータ漏えいのリスクは高まる。「IBM Z」シリーズは、上述したような連続稼働を可能にする高可用性とセキュリティを両立することで、「ダウンタイムなしで大量のトランザクションを瞬時かつセキュアに処理することが可能なサーバーであり、クラウドネイティブなコンピューターとして企業のITインフラをこれからも支えていく」ということだ。

DXによって注目が集まる人工知能(AI)によるデータ分析においても、企業が保有するデータ量は増え、非構造化データをはじめ、データの種類も増えていく。企業は顧客情報や購買、サポート履歴といった独自保有のデータから、新たな企業戦略につながる知見を導いていくことが求められている。

そこで、大量のデータを分析、新たな知見を導くための「データの集積場所」として、基幹システムはより重要な役割を果たしていくだろう。

「IBM Z」は、これまでも高速のデータ処理を得意としてきた。加えて、ハイブリッドクラウドで利活用されるデータもIBM Zが一元管理していくことで、これまでの堅牢性、高可用性という価値だけでなく、「イノベーションを起こすメインフレーム」「進化し続けるメインフレーム」となる。

アポロ計画というまさに革新的なイノベーションを支えた「IBM System/360」の系譜として、「IBM Z」はこれからも企業のイノベーション、DXの中核を担っていくに違いない。

ついてもっと知る

■ IBMと宇宙開発:アポロ11号 50周年

月面着陸から50年。IBMは現在もNASAとともにテクノロジーの限界に挑んでいる。

■ IBM Z メインフレーム 公式ページ

進化し続けるメインフレーム IBM Zの特長や活用事例などを公開中。

■ IBM z15 – オンデマンドWebセミナー

IBM z15の新機能「あらゆる場所での暗号化」について、記事に登場したIBM 川口氏がオンデマンドWebセミナーで詳細を解説。