- 会員限定

- 2022/10/11 掲載

31年ぶりの「住宅地の地価上昇」、コロナから回復だけでは説明できない理由とは

バブル以降、地価は一貫して下がり続けていた

基準地価は、国土利用計画法に基づき、各都道府県が毎年7月1日時点での地価を調査したものである。似たような統計に公示地価と呼ばれるものがあり、こちらは毎年1月に国土交通省が調査を行っている。両者の評価方法には多少の違いはあるが、基本的に近い手法が用いられるので、基準地価と公示地価にはそれほど大きな乖離は生じない。一方、国税庁も毎年、路線価という指標を公表している。路線価は相続税の目安として作成されており、実勢価格とは乖離することが多い。基準地価や公示地価は不動産取引の指標としてよく用いられており、複数ある地価統計の中では、全体の値動きを最も適切に表わしていると考えて良い。

今回の調査では、全用途の全国平均は0.3%の上昇だったが、商業地は0.5%とさらに上昇率が高く、先ほど説明したように住宅地も0.1%とプラスに転じた。

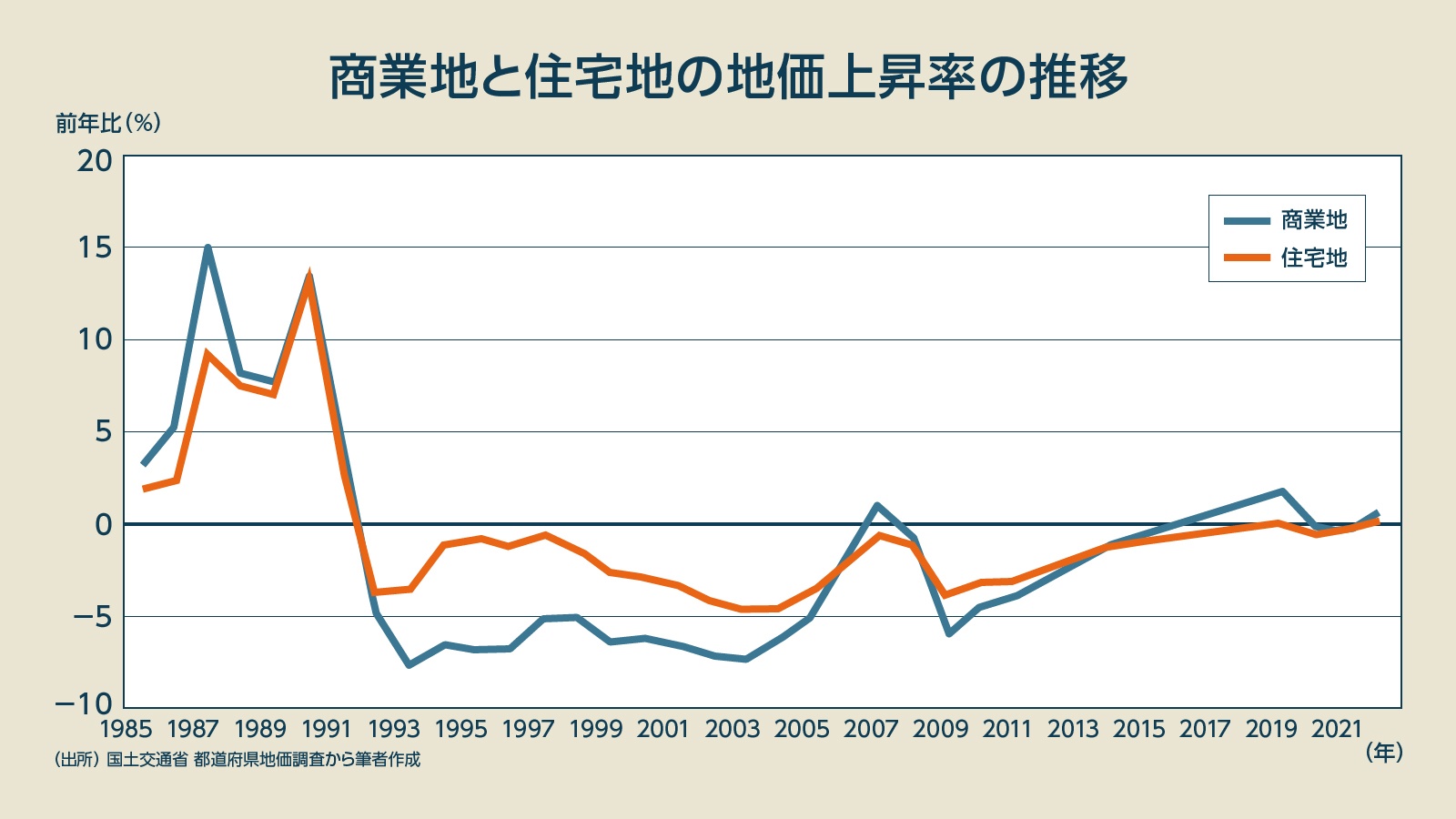

図1は日本の商業地および住宅地の地価上昇率の推移について示したグラフである。

商業地、住宅地ともに、バブル崩壊以降は基本的にマイナス圏での推移が続いており、地価は下がる一方だったことが分かる。

よく見ると、商業地については2007年やコロナ前の2019年など、景気が多少、回復している時には、ある程度の上昇が見られた。2007年は円安が進み、株式相場も堅調だったことから地価も上がっていた。その後、リーマンショックで下落したものの、2016年から19年にかけてはインバウンドの影響で、大都市や観光地を中心に再び地価が上がった。

一方、住宅地については、ずっとマイナス圏が続いていたが、なぜ、このタイミングで住宅地も含めた地価全体に上昇の兆し見られるようになったのだろうか。

多くのメディアでは、コロナ禍からの景気回復期待によって需要が拡大しており、地価が上がっていると説明している。この見方は間違ってはいないが、コロナからの景気回復期待というのは、あくまで以前の状態に戻ることを意味するだけであり、需要そのものが大幅に拡大したわけではない。

これまで長くマイナス圏の推移が続いていた住宅も含め、地価全体が上昇に転じたのは、やはりインフレの影響が大きいと考えられる。

【次ページ】地方の地価は上がっていない

関連コンテンツ

PR

PR

PR