- 会員限定

- 2025/02/05 掲載

2025年もコメ不足?消えた60億杯、備蓄米放出で露呈した「コメ業界の危機」

「インフレ時代の農業」

「集荷量は減」なのに「生産量は増」と農水省が強弁

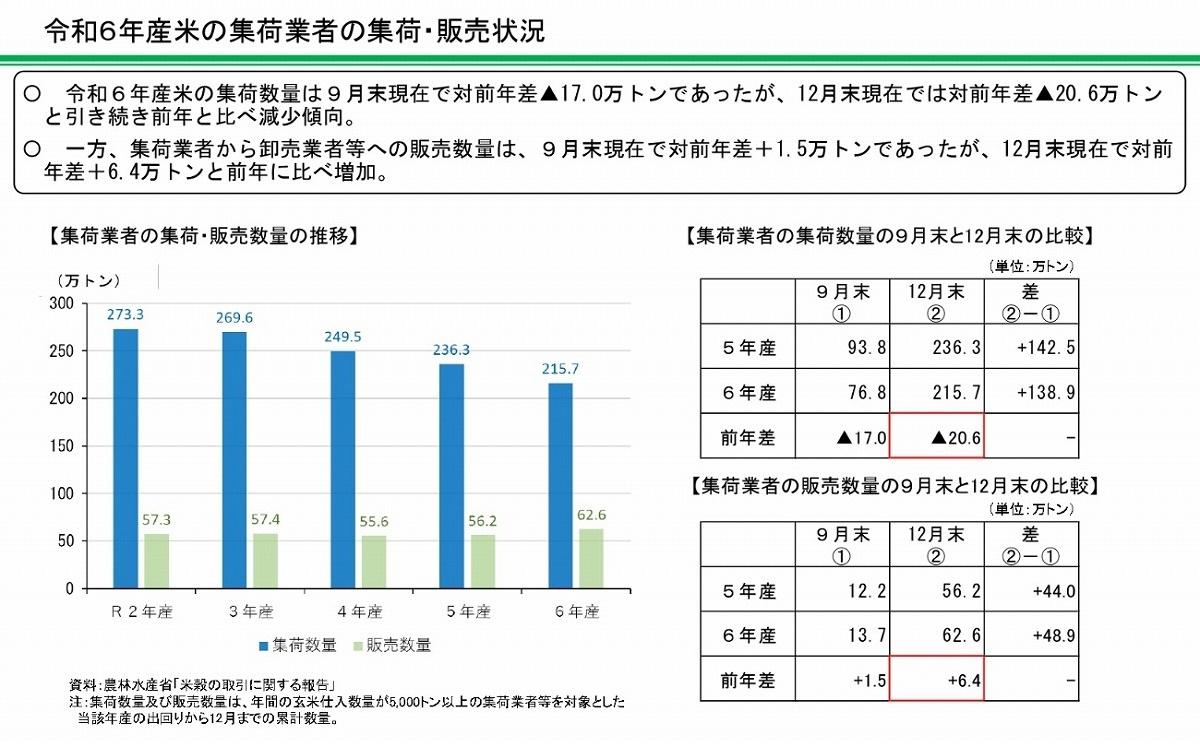

「集荷量が直近で21万トンの減となっている」農水省農産局の武田 裕紀企画課長は農水大臣の諮問機関である「食料・農業・農村政策審議会」の食糧部会で、こう説明した。

農水省が調査している集荷業者の集荷量は、2024年9月末時点で前年比17万トンの減だった(図表1)。それが同年12月末に20.6万トンまで減少幅が広がった。集荷は前年に比べ9%近く落ちたことになる。

1月に開催する予定だった食糧部会は、同月末日というギリギリのタイミングで開かれた。先延ばしされたのは、日程だけではない。その場で農水省が示した今後の見通しも、その場しのぎの帳尻合わせの感が強く、現状を直視することを避けていた。

200人を超えた傍聴者の多くは、同省の見立てに首をかしげたはずだ。すなわち、前年比で集荷量は21万トン減ったけれども、2024年産米の生産量は逆に18万トン増えている──というものである。

生産量の増加分を上回る量を集荷できていないという、つじつまの合わない説明だ。これが正しいとすれば、差し引き39万トン分が所在不明ということになる。このところ、17万トンを茶わんに換算して「消えた『茶わん26億杯』分……」(日経新聞、2025年2月1日)といった報道がされている。これに倣うと39万トン、すなわち茶わん60億杯分が消えたことになる。

農水省がはじき出した2024年産米の生産量は679万トンだから、6%近くがどこかに行ったということだ。そんなことがあり得るのか。

1番素直な見立ては、集荷量だけでなく生産量も減ったということ。部会に出席した卸売業者からは「集荷が苦戦しているだけか。生産量が減っているんじゃないか」との指摘があり、同調する参加者が複数いた。

卸に責任転嫁で“減反政策”の失敗認めず

生産量が増えながらも集荷量が落ちた理由として、農水省が繰り返したのが集荷における競争の過熱だった。「要するに、生産量が不足しているわけではない。流通に滞りが起きている。そこで備蓄米をある種、貸し出すような形で流通の滞りを解消したい」(武田氏)

農水省は一貫して、卸売業者に高騰の責任を転嫁した。在庫を囲って出さない業者がいるから、備蓄米を放出するのはやむを得ない、政策と見立ては間違っておらず我々は悪くない──との主張だ。

農水省は米価を高く保つため、生産調整、いわゆる減反政策を採っている。その主導のもとでコメの生産を抑制する政策で、2018年に廃止されたという触れ込みながら、実際には連綿と続いてきた。令和の米騒動は、簡単に言うとこの生産調整がうまくいかずに起きた。同省がそろばんをはじき間違えて、増えた需要に供給が追い付かなかったのだ。

そしていま、コメ業界の関係者は2025年の夏も前年のようなコメ不足が起きる可能性が高いと考えている。

【次ページ】2025年夏に再びコメ不足の可能性

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR