- 会員限定

- 2023/12/08 掲載

2025年の「自動車ビジネス」を大予測、SDVでどう変わる? 日本企業に必須の戦い方とは

Seizo Trendキーパーソンインタビュー

前編はこちら

中編はこちら

※この記事は後編です

既存メーカーも驚いた「SDVの仕組み」

実は現在のクルマでも非常に多くの半導体が搭載されており、その上ではソフトウェアが走っています。その意味では、既にクルマのソフトウェア化はかなり進んでいると言えるのですが、それは今話題のSDVとどう違うのでしょうか?結論から言うと、クルマの機能や性能をソフトウェアで「アップデート」可能かどうかにあると考えられます。実際海外での議論でも、SDVとはスマホやPCのように、OSやアプリケーションまで機能やサービスを「アップデート」できる自動車のことを指すことが多い状況です。

本来は、そうしたアップデートはOTA(Over the Air)技術を用いて、遠隔で行えることがユーザーの利便性を高めるのですが、実はまだ一部のクルマ会社を除いてOTA技術が確立しておらず、引き続きディーラー等でアップデートしている企業も多い状況です。そうした場合でも、そのクルマがアップデート可能であればSDVと言えると思われます。

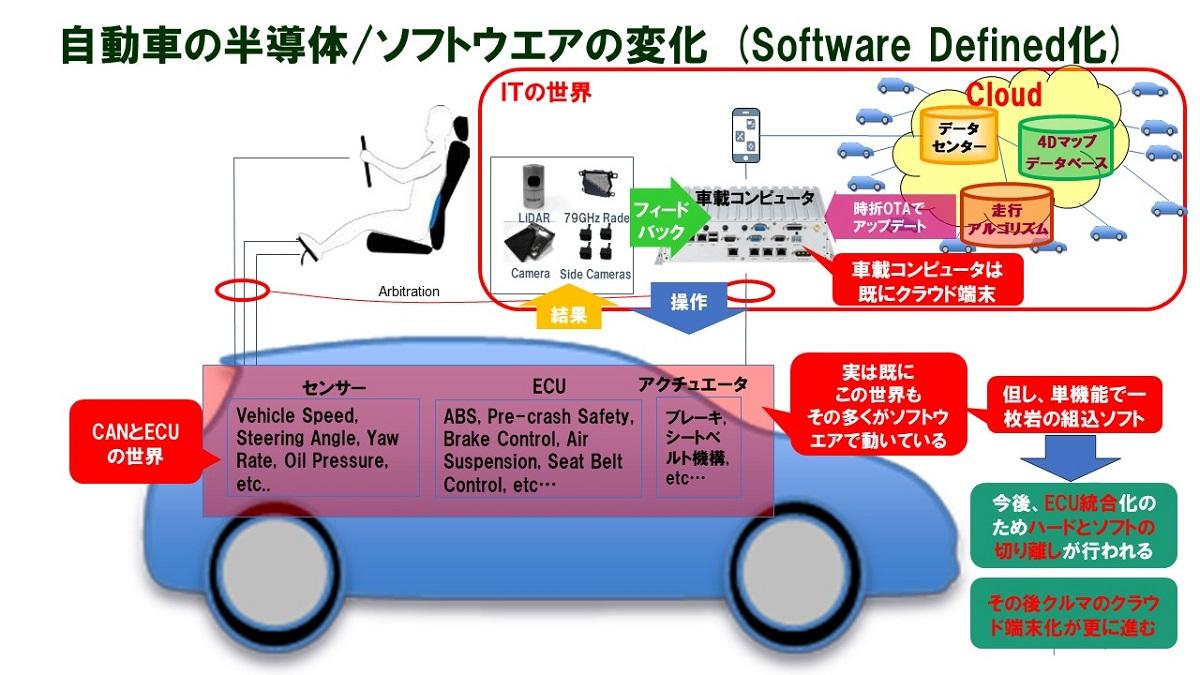

最近のBEVの多くは、カメラやミリ波レーダー、LiDER(Light Detection And Ranging)、超音波などからのセンサーデータを分析し、クルマが走っている周囲の環境を把握します。またECU(Electronic Control Unit)などの制御系を含むデバイスから、走行状態を把握できます。そうしたデータを大量のクルマからクラウドに吸い上げ、ディープラーニングなどを利用して学習し、「クルマはどういう環境でどう運転するのか」をアルゴリズム化する開発が急速に進んでいます(図1)。

BEVではICE車(内燃機関自動車)とは異なる計算も必要になります。たとえば、通常のICE車は、停車するのにブレーキパッドなどの機械的な摩擦を利用しますが、BEVの場合は、モーターを利用して運動エネルギーを電気エネルギーに変換することで減速します。そうした電気的に調整する機能はソフトウェアで記載されて実行されますので、より高速に計算できる半導体が必要になります。

減速レベルをソフトウェアのアップデートで改善した象徴的な例として、テスラが2018年にモデル3を市場投入したときの話があります。米国でクルマ等を購入する際などに極めて信頼されているConsumer Reportで、テスラのモデル3は「圧倒的に大きく重いフォードのピックアップ・トラック・F-150と比べて制動距離が長い」と指摘され、「推奨せず」と認定されてしまいました。

しかし翌日、イーロン・マスクがこれに反応し、自身のTwitter(現X)で「OTAアップデートで停止距離を短くできるかもしれない」と投稿しました。そして翌週、実際にソフトウェアをアップデートし制動距離を6メートルほど短くしました。これでConsumer Reportの評価が推奨に変更となり、その後、製造能力の拡大とともにテスラの快進撃につながりました。

ソフトウェアのアップデートで走行系機能まで改善したことは、従来の自動車メーカーからすれば驚愕でした。すなわち、クルマの機能として最も重要とも言えるブレーキ制御までソフトウェアで定義されるということであり、これこそまさにSDVの真骨頂です。さらにそうしたソフトウェアによるアップデートを大量のクルマに対して、OTAで一気に間違いなく行うためには、IT/IoT系の極めて強固な技術的経験と確信、勇気が必要であることに留意しなければなりません。

SDVとBEVの相性が良いワケ

SDVでもう1つ大事な点は、こういった計算処理を行うために、SDVには現時点でも平均100TOPS(TOPSは1秒間に1兆回の演算をする計算量)ほどの半導体が必要になるという点です。現在、1TOPSの計算をする半導体の消費電力は1ワット程度と言われており、現状で車載する半導体として100TOPSの計算能力が必要ということは、100ワット程度の消費電力が必要になるということです。これはICE車には大きすぎる電力であるため、バッテリー容量の大きいBEVが適しています。

ちなみに、ICE車に搭載されているバッテリー容量は500ワットアワーしかなく、HV(Hybrid Vehicle)では若干拡大する傾向にありますが、平均6キロワットアワー、PHV(Plug-in Hybrid Vehicle)で12キロワットアワー程度です。それに対して、BEVは平均60キロワットアワー(4人家族が1週間程度で使う電力に相当)ほどのバッテリーが搭載されています。これが消費電力の視点から、BEVとSDVの相性が良い1つの理由でもあります。

さらに、ソフトウェア・アップデートを継続的に行い、既販車であれ新車であれ、ソフトウェア的に常に新しい機能や状態を提供し続けるためには、出荷開始後4~5年程度先に必要となるソフトウェア要件を分析(シミュレーション等)し、それを満たす「余裕のある半導体」(ヘッドルームがあると言われます)を、クルマの頭出しから搭載しておく必要があります。それで初めて、クルマはソフトウェア・アップデートにより機能的に古くならない、さらには高度化するということが実現されるのです。

ここで、「余裕のある半導体」を積むということは、クルマが高くなってしまうので受け入れられない、という指摘もありますが、それは後半でお話する「事業構造の変化」で解決することになります。

1995年、ソフトウェア・アップデートが基本的に不可能だったワープロは、多様なアプリケーションが搭載されまたアップデートされるPCに一気に切り替えられました。また2008年末以降、3G対応のスマホ(iPhoneやAndroid)が出荷され、その後のクラウドの発達も伴い、世界的にアップデートが可能で日々成長するスマホに切り替わりました。

クルマはそう簡単に買い替えられませんので、変化は徐々に表れると思われますが、従来のICE車にはアップデートといった考え方が基本的に無かった一方、ソフトウェアがアップデート可能になるBEVは、スマホのような情報機器のアップデートが日常的に受け入れられている中、ゲーム・チェンジャーになる可能性があると思われます。その中でも、最近の動向を鑑みるに、「走行距離の拡張」と運転支援の高度化」が最初のキラーコンテンツになると見込まれる状況です。

そうした変化はさらに、中古車に対するユーザー認識、中古市場での評価項目・基準、再販価格のあり方などから、中古車市場のあり方も大きく変える可能性があります。もちろん、あらゆるデータを取得し分析可能となることで、保険システム等も変化するでしょう。

また開発・製造・販売・リサイクル等のライフサイクル全体を通して関連データがソフトウェアでつながり、開発期間の短縮など、あらゆる面から自動車産業の構造全体が大きく変わる兆候も出てきています。ある意味、自動車産業自体もソフトウェア・デファインド化する可能性もあり得るということです。 【次ページ】2025年までに「自動車ビジネスモデル」は大変貌

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR