- 会員限定

- 2023/03/23 掲載

「楽天は射程圏」、LINEとヤフー合併後の「PayPay経済圏」の進化とは?

グループのあらゆる金融サービスをPayPayブランドに統一

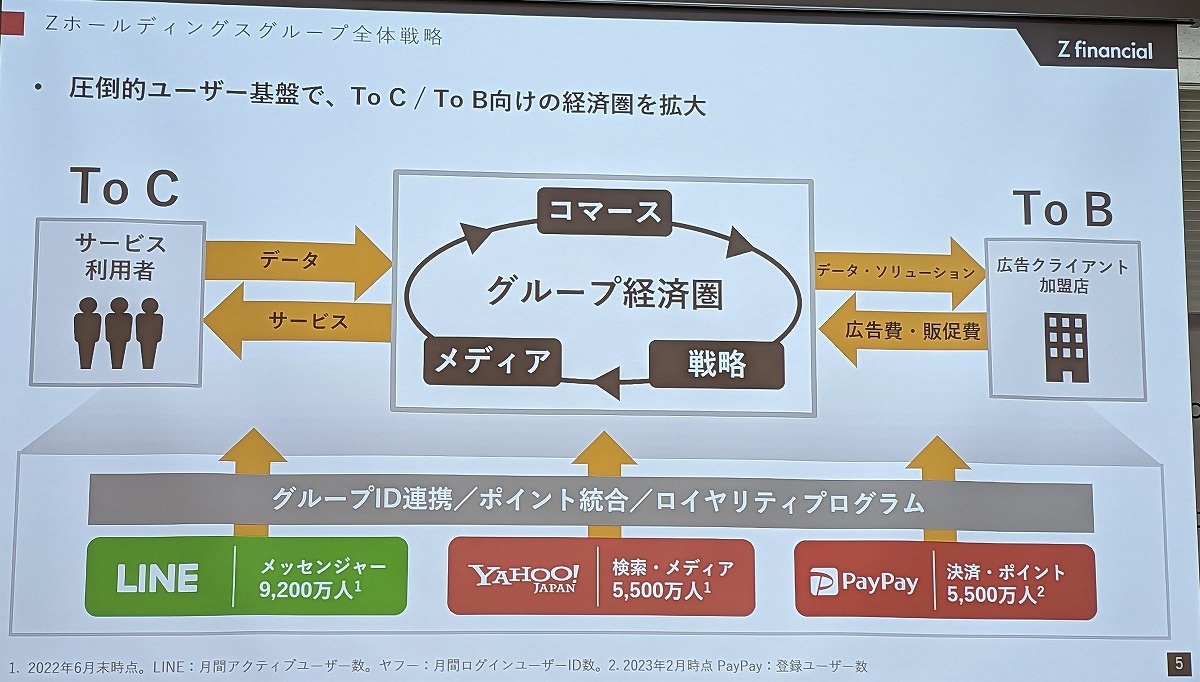

ZHDが傘下に抱えるPayPayブランドを基軸にした金融事業の最新状況について、この2月に説明会が行われた。興味深いのは、LINE自身は合併以前にLINE Payをはじめとした金融決済サービスの国内外への展開を独自に行っており、さらにZHDとの経営統合が行われた2021年以降もみずほ銀行との共同事業である「LINE Bank」設立に向けて現在もなお準備を進めている点だ。他方で、ZHDの親会社でもあるソフトバンクはグループ全体を通して金融サービスを新たな事業の柱と捉え始めており、この過程で「PayPay」を統一ブランドの旗印にグループ間連携を強める動きを見せている。複数のブランドやサービスが入り乱れるZHDの経済圏だが、この少々複雑な状況がどのように進んでおり、合併でグループの一部となったLINEを含めた関連ブランドが今後どうなるのかを整理したい。

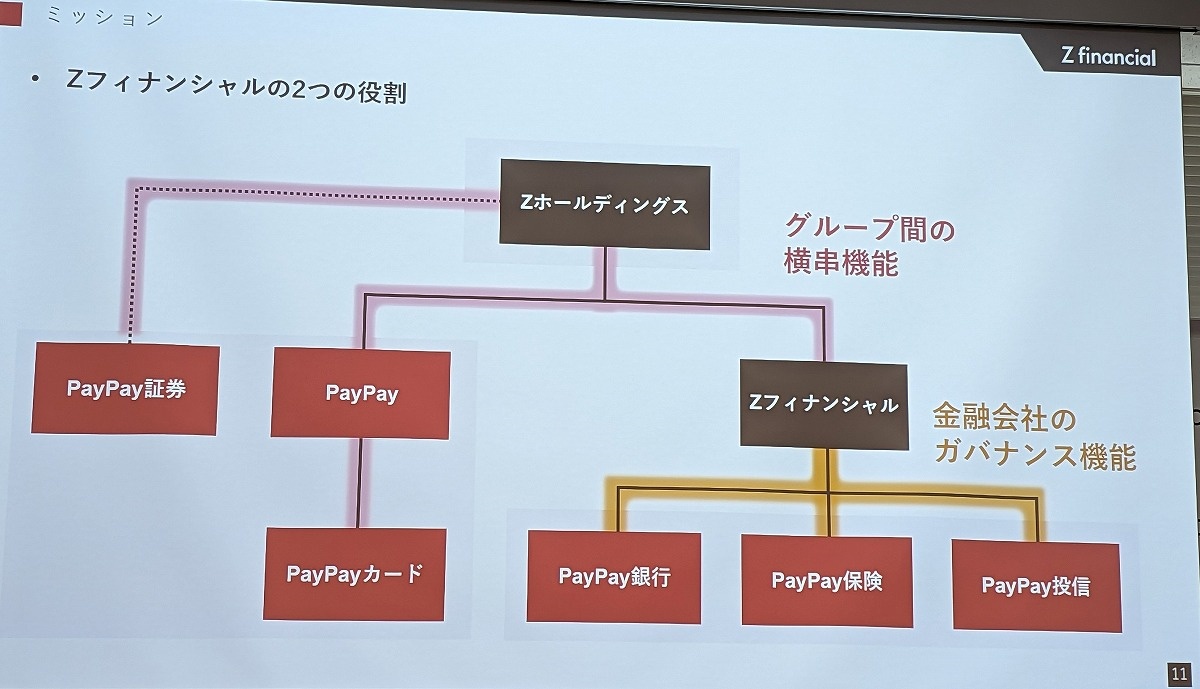

「グループ内に金融のそれぞれの事業を担当する会社組織が存在する」というのが、ZHDを取り巻くグループの金融戦略だが、その構成はやや複雑だ。

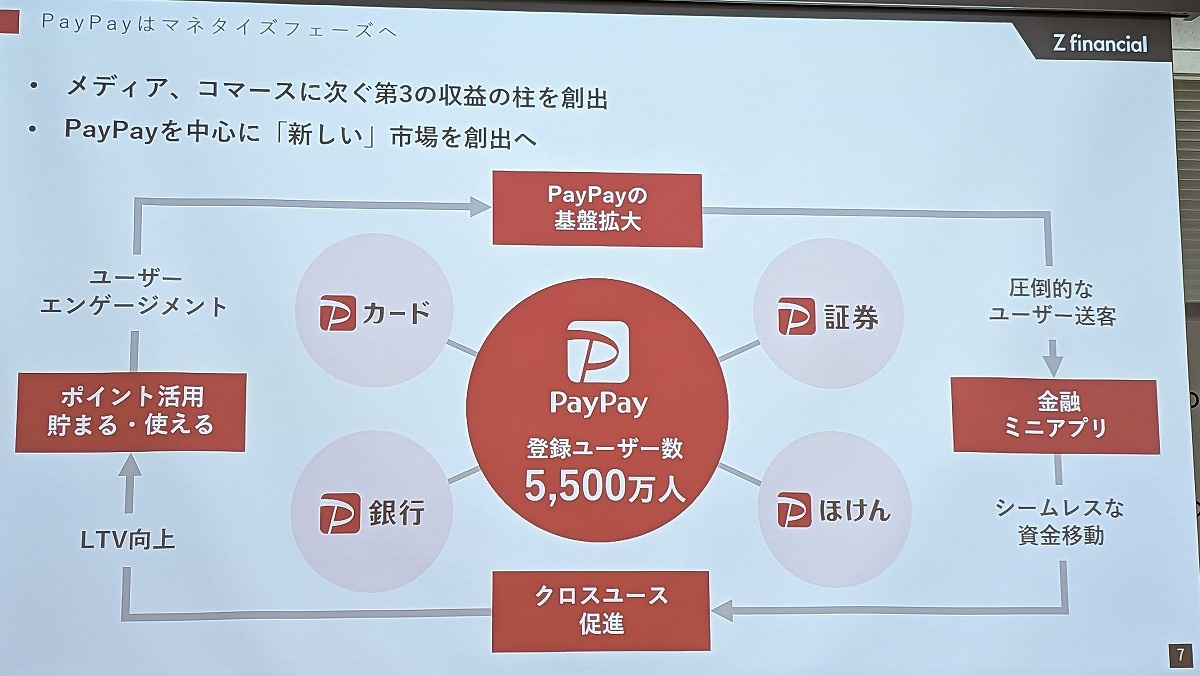

下図は今回紹介するPayPayブランドを冠するグループ内の金融事業群だが、これだけを見るとZHDの下にある程度のピラミッド構造で組織図を構成しているように見える。

だがPayPay証券の最大株主で親会社はソフトバンクであり、残りの株の多くはみずほ証券が握っている。PayPayについてはさらに複雑で、最大株主となる「Bホールディングス」はソフトバンクとZHDの共同持ち株会社であり、残りの株式を投資会社である「ソフトバンクビジョンファンド2(SVF2)」が保持している。

図には表れていないものの、グループの親会社としてソフトバンクが資本面で密接に絡み合っている状況だ。残りの事業については、もともとZHD傘下だったPayPayカード(旧ワイジェイカード)はPayPayの直接子会社となり、さらに残りはZHD傘下のZフィナンシャルが金融関連事業の総括として位置している。

資本関係こそ複雑だが、グループ内連携ということで動き自体はシンプルだ。たとえばPayPayカードはPayPayの完全子会社となったが、これはPayPayの決済機能の一部として同社のクレジットカードが取り込まれ、特に「後払い」の機能の部分においてはクレジットカードがその役割を担っている。

近年、こうした後払いサービスは「BNPL(Buy Now, Pay Later)」などと呼ばれており、同サービスを提供する各社は独自の与信システムを構築して利用者を増やしている。一方でPayPay自身はこうした仕組みを持たず、すべてクレジットカードの機能の一部としてBNPLに相当するサービスを提供している。「決済に関するサービスはすべてPayPayで」ということで、ひとまとめにした形だ。

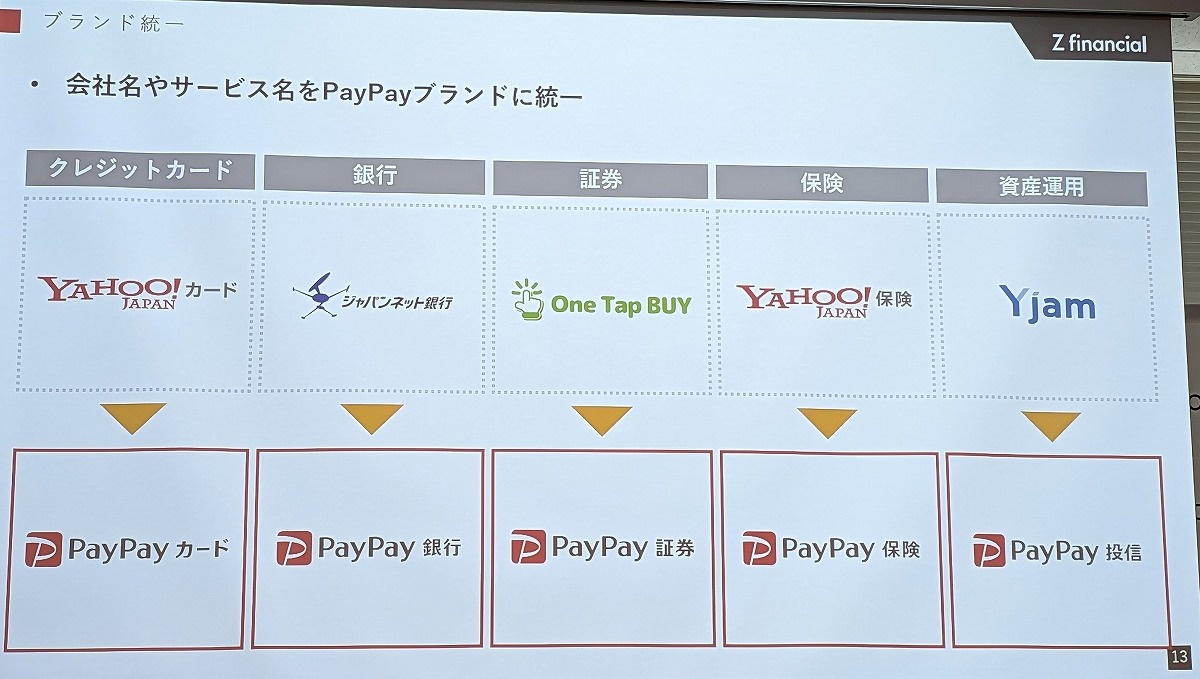

この2社は比較的強固な結びつきとなっているが、他のグループ内ブランドについても2021年以降にPayPayブランドへの刷新が図られている。下記はその例だが、「PayPay(ソフトバンク)の金融サービスなんだな」ということが一目で分かる形になっている。

すでに5500万人が参加するPayPay

「ブランドを揃えてどんな効果があるのか」と思うかもしれない。1つには、サービスの説明がしやすいことが挙げられる。グループ内企業であれば複数のサービスを一緒に利用した方が各種のメリットが受けられるわけで、そのあたりはグループ内で機能するPayPayポイントの経済圏に組み込む形で利用者に還元される。

もう1つ重要なのは誘導効果だ。PayPayはすでに5500万人が登録する巨大な決済サービスで、アクティブユーザー数も多い。コード決済市場におけるシェアは3分の2にも達しており、ユーザーの支払い行為が発生する際の起点となりやすい。

たとえばPayPayのチャージにPayPay銀行の口座を連携させたり、あるいはPayPayカードの引き落とし先をPayPay銀行にしたりといった形で、PayPayアプリを起点にグループ内のサービスを接続できる。「ミニアプリ(アプリ内アプリ)」の仕組みを使ってPayPayアプリから別の機能を呼び出すことも可能で、PayPay銀行残高確認や振込をミニアプリで行ったり、ミニアプリ経由でPayPay保険の契約を進めて支払いも行ったりと、応用範囲も広い。

従来であれば各会社が個別にアプリをリリースして宣伝し、ユーザーに利用を促す施策が必要だったわけで、PayPayが決済アプリの大手として広く認知されたことは、送客効果による効率的な宣伝が可能になったことを意味する。

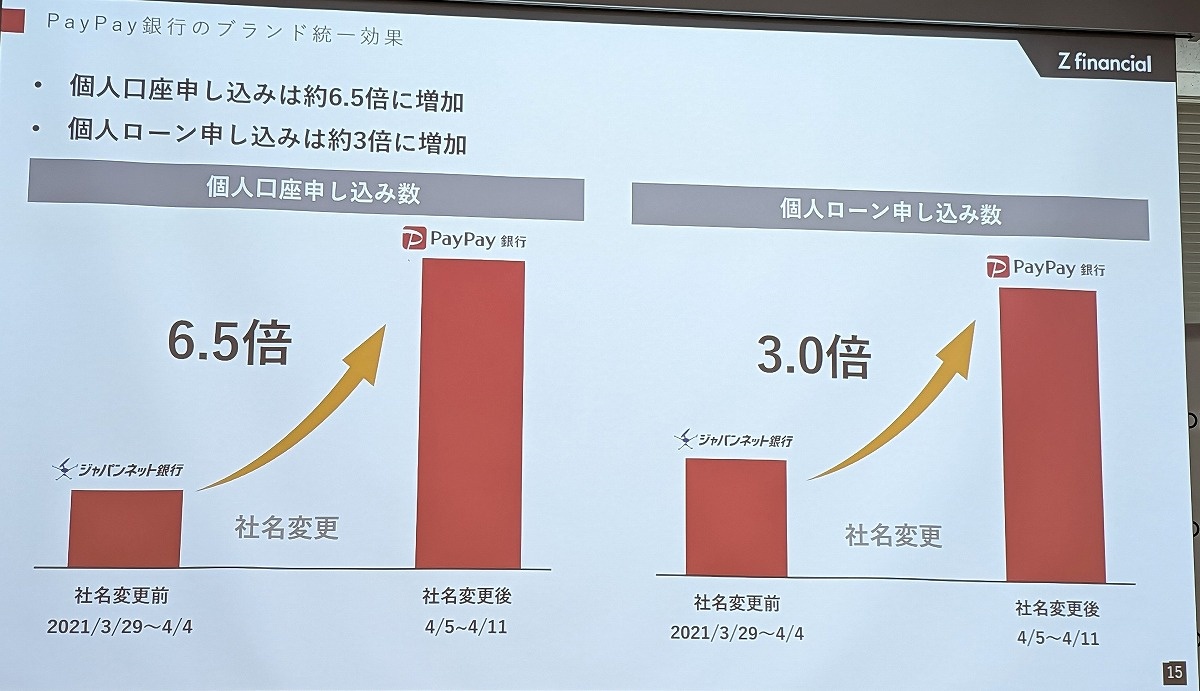

Zフィナンシャル執行役員経営企画部長でZホールディングス事業責任者室の小笠原真吾氏はブランド統一後の効果について、PayPay銀行の個人口座申込数が6.5倍、個人ローン申込数が3.0倍になったことを報告している。

当初はネットやSNSなどを中心にネガティブな反応も見られたPayPayブランドへの統一だが、一定の効果があったことを示している。対象期間が短いことから、おそらくは名称変更に伴う報道がたびたび行われたことで、利用者の関心が高まり、前述のグループ内連携などの意図もあっての利用増加が考えられるが、ブランド名変更にはそれだけの価値があったことは確かだろう。

【次ページ】「楽天は射程圏」、ポイント経済圏の戦いはどうなる?

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR