- 会員限定

- 2023/01/18 掲載

なぜ八十二銀行は再エネ・商社事業に乗り出すのか? 新時代の地銀の成長戦略とは

八十二銀行がいま、電力事業に乗り出す理由

八十二Link Naganoは、地域支援、地方創生、脱炭素化社会の実現などのミッションを掲げて、2022年10月に八十二銀行の子会社として設立された企業である。八十二銀行企画部主任調査役として八十二Link Naganoの設立に関わり、代表取締役社長に就任した神谷健一氏は、八十二Link Nagano設立の背景を次のように語る。

代表取締役社長

神谷健一氏

銀行法の改正が外的な要因だとすると、内的な要因となったのは、地銀の抱える構造的な課題だろう。人口減少や低金利の長期化、コロナ禍による地方産業の疲弊、フィンテック企業の参入による金融業界の競争の激化など、地銀を取り巻く状況は厳しいと言わざるを得ない。

八十二銀行はそうした状況を見据えて、積極的にビジネスモデルの変革を目指している先駆的な地銀である。2021年6月に作成された八十二銀行の「中期経営ビジョン2021」の中で、「『金融×非金融×リレーション』でお客さまと地域を支援する」というビジョンが掲げられている。このビジョンを具現化しているのが、八十二Link Naganoの設立だ。ポイントとなっているのは、金融と非金融をつなぐという発想だ。神谷氏は次のように説明する。

「社会環境の変化のスピードは、非常に速くなりました。我々がプロダクトアウト型で『こういうことをやりたい』と考えてサービスを立ち上げても、なかなかうまくいきません。産業構造が変化している中で、地域のお客さまのニーズに基づいたビジネスモデルの変革、組織の変革を進めなければならないという危機感から生まれたテーマが『金融×非金融×リレーション』なのです」(神谷氏)

『金融×非金融×リレーション』でビジネスを多角化

従来の地銀のビジネスモデルではアプローチできなかった分野への進出を象徴するのが、『金融×非金融×リレーション』の言葉だ。「ビジネスを非金融の領域に広げることで、より高度なサービス・ソリューションの提供が可能になり、グループとしての提案力やソリューションの供給力を高めることが期待できます。非金融の新規事業であっても、我々が手がけることによって、地域のお客さまのお役に立てる部分があるだろうと考えています」(神谷氏)

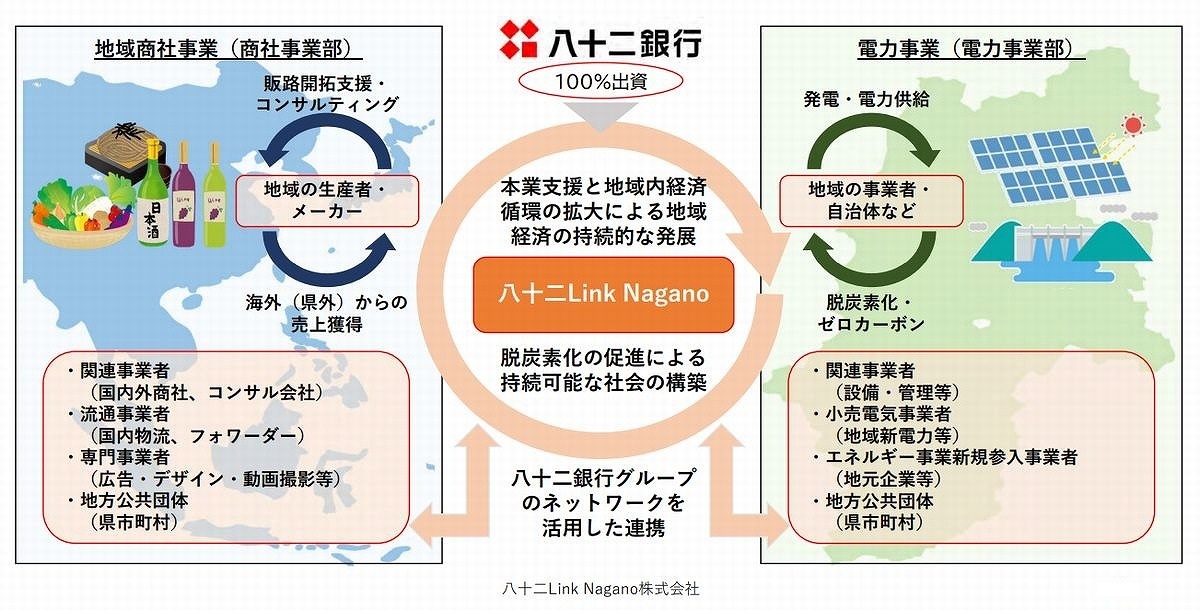

その結果、設立されたのが八十二Link Naganoなのだ。大きな特徴は、地域商社事業と電力事業という2つの事業が柱となっていることだろう。地域商社事業は地域の生産者やメーカーに対して販路開拓支援・コンサルティングを行うほか、海外(県外)からの売り上げ獲得を目指した営業活動が事業の柱である。

電力事業は、地域の事業者や自治体と連携しながら発電・電力供給を行い、脱炭素化・ゼロカーボンの実現に貢献するのが事業の狙いだ。気になるのはどうやって収益を上げていくのか、つまりマネタイズモデルの構築方法である。

「八十二Link Naganoは短期的に収益を獲得する狙いで設立したものではありません。立ち上げる前の段階で1年半ほど検討を重ねて、経営陣にも『短期的なマネタイズは難しいです』と伝えました。地域商社に関しては、国内で先行地銀が広く参入しています。それらの事例を見ると、立ち上げ直後という状況もあると思いますが、販路開拓そのものでの収益化には多くの銀行が苦労されている状況と認識しています」(神谷氏)

神谷氏が説明しているのは、八十二Link Naganoが利益を目指さないという意味ではない。グループトータルとして、長期的な視野での利益を考えるというスタンスだ。

「地域商社事業に関しては、まず地域の活性化を目指しています。コロナ禍があって、地域経済が傷んでいる状況もあります。地方経済全体として地盤沈下し、事業者の足腰が弱っている状況は、雇用や地域の活力に影響を及ぼします。地銀にとっても取引先の減少という形でダメージを与えるでしょう。ここで事業者の本業を支援しなければ、地域経済はもちろん、弊行にとっても将来大変な状況になる可能性があります。収益については、グループトータルで考えようということです」(神谷氏)

【次ページ】顧客の売り上げ向上まで踏み込んで支援

関連コンテンツ

PR

PR

PR