- 会員限定

- 2021/11/24 掲載

官民一体でつくる「規制のサンドボックス」とは? P2P保険基盤が認められた経緯

「規制のサンドボックス制度」とは一体何か?

金融事業部パートナー

兼 EYJapan RegTechリーダー

小川 恵子氏

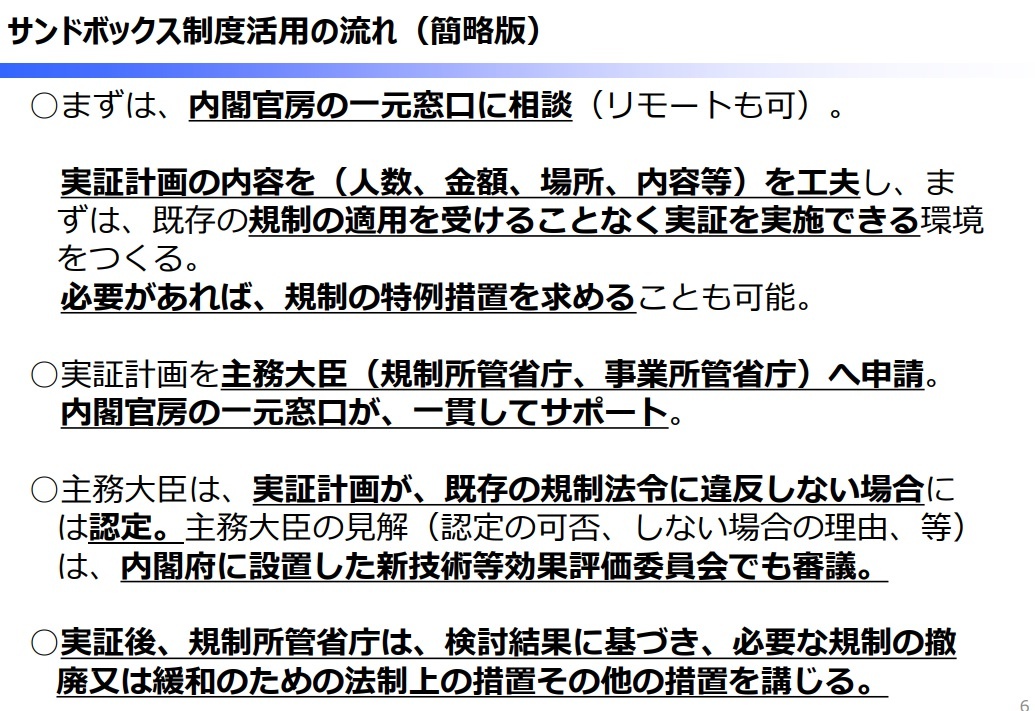

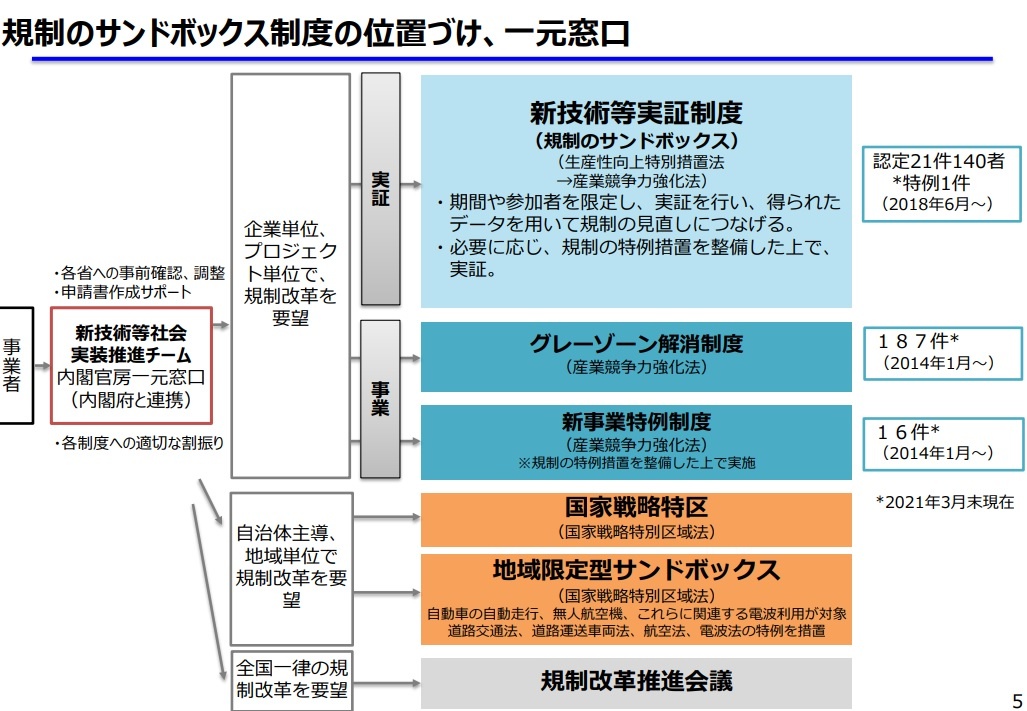

「規制のサンドボックス制度」は、正式には「新技術等実証制度」と呼ばれる制度で、スタートアップ企業などが新たなビジネスを展開するに当たって既存の規制が障壁となりそうな場合、期間や参加者を限定した実証事業を官民一体となって行い、そこで得られたデータを基に規制改革や社会実装につなげようというもの。

企業からの相談を内閣官房の新技術等社会実装推進チームが受け付け、コンサルティングやアドバイスを提供しながら所管省庁との橋渡しを行う。

同チームのメンバーである内閣官房 松山大貴氏は、この制度が設けられた目的や意義について次のように説明する。

「規制当局は規制改革を行いたくとも、その根拠となるデータがなければなかなか踏み出せません。一方事業者の方は、規制改革のために必要なデータを集めたくても、そもそも規制がネックになって実証に踏み出せません。こうした状況を打破して新たな技術やビジネスモデルを迅速に社会実装していくためには、『まずやってみる』ことを許容する新たな仕組みが必要です」(松山氏)

成長戦略会議事務局 企画官

松山大貴氏

電動バイク、P2P保険での「サンドボックス活用事例」

「規制のサンドボックス制度」は2018年6月の制度施行以降、フィンテックやヘルスケア、モビリティ、IoTなどさまざまな分野で、これまで21のプロジェクトが認定を受けて実証事業を行っている。そのうちの1つが、和歌山発のベンチャー企業glafitが和歌山市と共同で申請したプロジェクトだ。同社はモビリティ分野のスタートアップ企業で、クラウドファウンディングで1億円以上の資金を調達して独自の電動バイク製品の開発・販売を手掛けている。

同社が提供する電動バイク製品は原付自転車と普通自転車の機能を併せ持つが、道路交通法では原付自転車としての扱いとなり、自転車の機能を利用する場合も車道を走らなくてはならなかった。そこで規制のサンドボックス制度を用いて警察庁と協議を重ね、最終的には製品にいくつかの機能を追加することで普通自転車としての取り扱いが可能となった。

また、「P2P(ピアツーピア)保険」と呼ばれる「保険加入者同士により保険金を払い合い、事故が起きた際に分け合う」の保険商品の開発・提供を手掛けるスタートアップ企業Frichも、同制度を活用して規制改革を実現した。同社は、従来の保険商品ではカバーしきれなかった「新たなリスク」「対象者が少ないリスク」にさらされている人々にセーフティネットを提供するために、加入者同士でお金を出し合って保険会社に提供し、足りない分を保険会社にカバーしてもらうという新たな保険スキームを提案している。

しかしこの仕組みは、保険業法の「少額短期保険業者による再保険の受付の禁止」の条項に抵触する恐れがあったため、規制のサンドボックス制度を利用して金融庁と協議を行い、最終的には法律に特例措置を設ける規制緩和を勝ち取った。

【次ページ】制度利用の実態とそれによって得られるメリットとは?

PR

PR

PR