- 会員限定

- 2023/10/26 掲載

「所得税・法人税・消費税」どれを下げれば良い? 生活者のお財布に効果アリの選択とは

所得税減税は高額所得者だけに恩恵が及ぶ

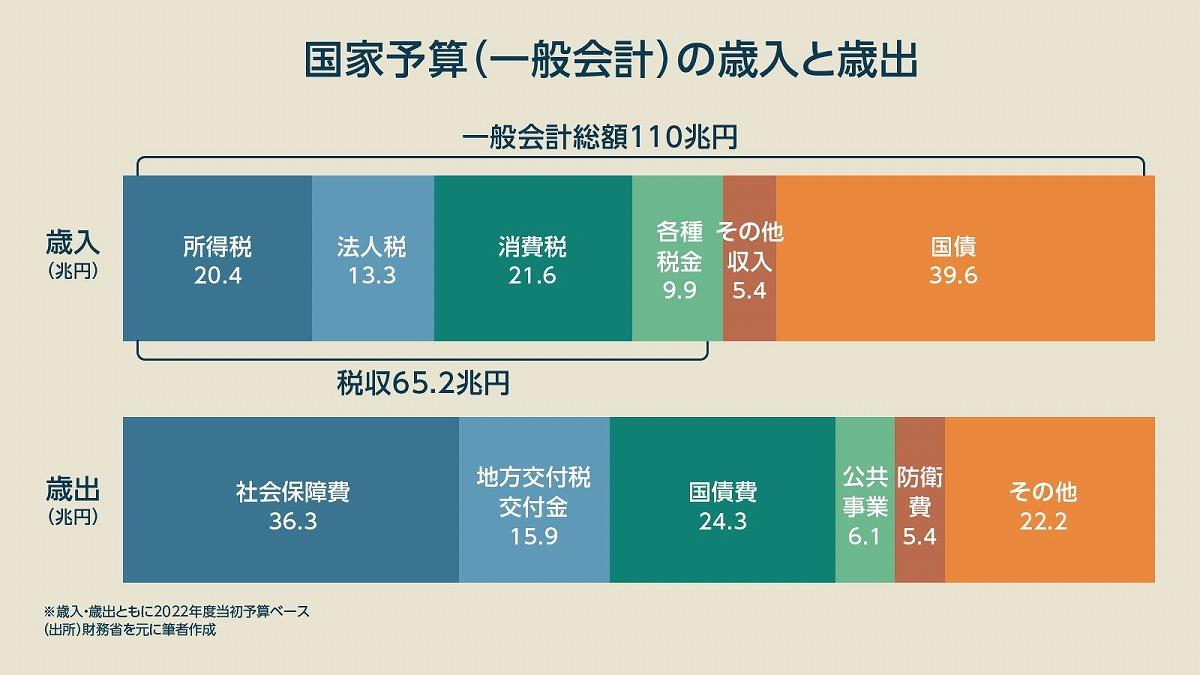

日本の税収は主に「所得税」「法人税」「消費税」の基幹3税で成り立っている。日本の税収総額は65.2兆円(2022年度当初予算)だが、3税で全体の8割以上を占めており、税に関して何らかの議論を行う際には、この3つのいずれかを増やす、あるいは減らすという議論にならざるを得ない(図)。逆に言えば、税収全体の議論をしている時に、これ以外の税について言及してもほとんど意味はない。基幹3税以外の税については、政策的にさまざまな効果を発揮させるという意味で重要ではあるが、税収確保という観点からすると、些末なものと認識して良いだろう。

所得税はかつての日本においては中核的な税だったが、直間比率の見直しなどが議論され、1989年の消費税導入以降は、主要3税の1つという位置付けになった。現時点での全税収に占める所得税の比率は約31%となっており、33%を占める消費税より若干低い。

所得税における最大の特徴はやはり累進課税の制度だろう。

一方、年収400万円の場合、月あたりの所得税は約7,000円程度となっており、極めて税金が安く設定されている。さらに所得が下がれば、事実上、税金はゼロに近いくらいにまで下がる。日本において1,000万円以上を稼ぐ人は全体の5%に過ぎないが、所得税の税収の半分以上が、人数の割合としては5%程度に過ぎない高額所得者によって納税されているのが現実だ。以前、岸田政権内でサラリーマン増税が検討されていると報道され、騒ぎになったことがあるが、政府内部(政府税調)で議論が行われていたのは、税率の低い年収400万円以下の層に対する課税である。

このように日本の所得税は、年収が低い人にはほとんど税金がかからない仕組みになっているため、仮に岸田政権が所得税の減税を行ったとしても、その恩恵は高額所得者にしか及ばない。このため低所得者向けには、給付を組み合わせる形が検討されているようだが、給付については批判の声もあり、所得税減税は選挙対策としては効果的とは言えない。

所得税減税が選挙に有利とは限らない

所得税の減税は選挙に追い風どころか、むしろ逆風になることもある。1998年、橋本内閣は所得税などの恒久減税を打ち出して参院選に臨んだ。ところが出演したテレビ番組で財源について問われ、橋本氏は「恒久減税ではない」とトーンダウン。この発言が大きな批判を浴び、結果として参院選は大幅に議席を減らし、橋本氏は引責辞任に追い込まれた。実際には99年から07年まで定率減税が実施され、税額からさらに2割を減税するという措置が実施されたものの、景気に対して十分な効果を発揮したとは言い難い。00年代の後半には円安で多少、景気が持ち直したものの、所得税を減税したことによる景気浮揚効果はほとんどなかったと考えて良いだろう。 【次ページ】消費税の減税の余地は?効果は?

関連コンテンツ

PR

PR

PR