- 会員限定

- 2024/06/14 掲載

「インフラDX」で何が変わる?なぜ進まない? デジタル化のメリットから活用法まで解説

連載:2024年問題を迎えた建設業の“いま”

「インフラDX」を構成する3本の柱とは

国土交通省では、インフラ分野におけるDXを推進している。「インフラDX」とは、建設業や国土交通省の働き方を改革し、国民の安全・安心で豊かな生活の実現を目的としており、大きく分けて3つの柱で構成されている。- 「行動」のDX…どこでも可能な現場確認

- 「知識・経験」のDX…誰でもすぐに現場で活躍

- 「モノ」のDX…誰もが簡単に図面を理解

これにより、発注者は現地に赴かずとも現場の状況を確認でき、現場へ移動する時間を削減できる。

しかし、ウェアラブルカメラを使うと、施工者目線になりがちだ。さらに、自分の見たいと思う箇所を伝える難しさもある。「自分の目で確認したい」と思う技術者も少なくない。

そのため、重要度の高い施工が完了した段階では、発注者と施工者で現地立ち会いを行い、細かい確認をしたい場合はウェアラブルカメラを使うといった使い分けが求められるだろう。

ただ、ウェアラブルカメラに関しては、初期費用がかかり、動画などの利用に耐えられる通信環境が整備されていない現場も多い。導入はこれからといったところだ。

何が変わる?建設現場のデジタル化のメリット

2つ目の「知識・経験」のDXについて。これには、建設機械の遠隔化が該当するだろう。たとえば、重機オペレーターが建設機械に乗っていなくても、別室でモニターを見ながらリアルタイムで運転・操作ができる。また、1台のモニターで複数の建設機械を切り替えながら操作することも可能だ。こうした建設機械を遠隔で操作できるメリットは、従来の3K(きつい・汚い・危険)のイメージ払拭だ。

まず、「きつい」といえば過酷な労働環境が挙げられるだろう。外仕事である以上、夏は暑さ、冬は寒さに耐えながら仕事をしなければならない。雨風や雪にさらされることもあり、天候の影響を大きく受ける。

しかし、遠隔操作を活用することで、作業員は室内で作業ができるようになるため、天候に左右されず、体力の消耗を防ぐことができ、健康管理がしやすくなるだろう。

また、「汚い」でいえば、現場に行かなくても作業できるため、汚れることがない。服や爪の汚れ、日焼けといった心配も解消される。

最後に、「危険」について挙げられるのは、労災だろう。遠隔で作業ができれば、危険な現場に作業員を派遣する必要がなくなり、労災防止に役立つ。そして、何より自然災害復旧時に活躍するだろう。いくら安全管理を万全にしても、災害復旧では不測の事態が考えられる。重機オペレーターの命を守れるのだから、これほど大きい効果はないだろう。

建設業界でよく耳にする「BIM/CIM」とは

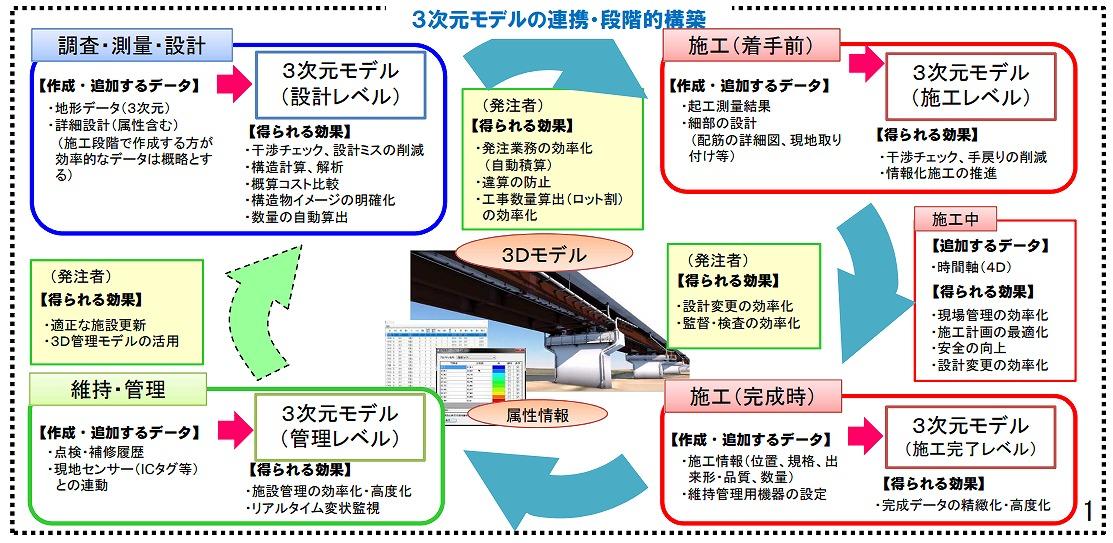

最後の3つ目として「モノ」のDXについてみていこう。この取り組みの具体的な1例として、BIM/CIMが挙げられる。BIM/CIMとは、設計から施工・維持管理まで一貫してデジタル管理するシステムのことだ。これにより、従業員間の情報共有を容易にし、一連の作業工程の業務効率化が可能となる。現場での活用例としては、工事写真における工事用黒板が良い例だろう。従来であれば、現場監督が黒板に必要な情報を記載し、撮影して記録。そして、作業が終われば消すという流れが一般的であった。

しかし、この黒板をデジタル化することで、黒板作成にかかる作業時間の削減や写真整理の効率化、工事写真改ざんの防止を図ることができるのだ。 【次ページ】建設業の約6割が「今後もDXの実施予定なし」

関連コンテンツ

PR

PR

PR